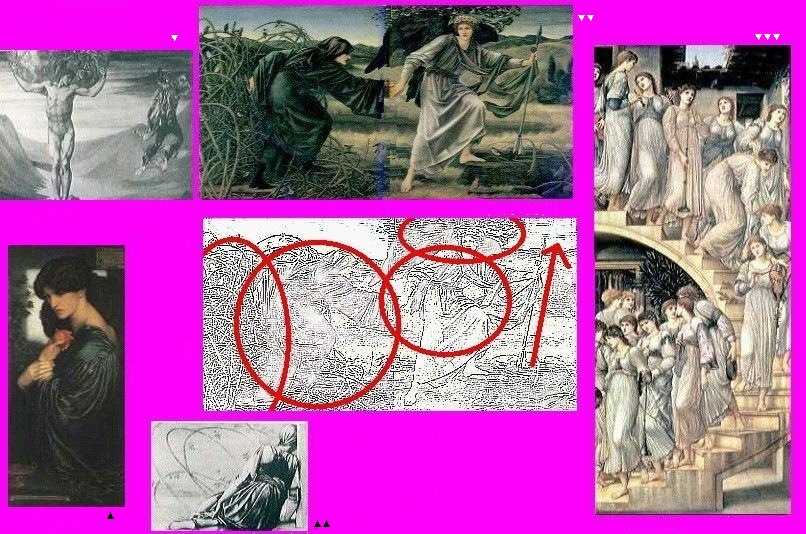

・・・「愛と巡礼」は、いばらの円、腰をかがめた巡礼者の円、杖のように矢を持った天使の円、

が左から右に、移っていく構図で、これは よりそれがハッキリ判る「黄金の階段」と同様に

渦巻きの螺旋の基本構図を、とるのだが、このことは単純な構図の工夫という位のものではな

い。西洋の古典的絵画が人体の筋肉を中心とした重力関係の上下の表現による安定したフォル

ムを、体制として基本的なものにしたのに対し、(西洋の石の建築の静力学や音楽の機能和声

の構造原理の重力関係・・)このような渦巻き的構造は反定立となりうるものである。という

のも、こういう構造は一つは自立できないバーンジョーンズの引き伸ばされ多分に平板的な人

体から生ずるともいえる。体躯の安定より引き延ばされた線の動きに興味が移っている。上下

に安定的な形態を保てない描画は、突き詰めれば方向をそらして引き伸ばされ渦巻きの運動そ

のものを示す形態ともなる。別様に言えば→)これはシュペングラーがギリシャローマのアポ

ロン的魂がエウクレイデス空間における体躯性の大いさの静力的把握であるのに対し、西ヨー

ロッパのファウスト的魂が非体躯的な力であり無から有を生むような動力学と見たのを、ある

イミより顕在化した発想の絵画化とすらいえる。(『西欧の没落』1917/22年)・・同時に、

「星占い」 当然両者は理論的に正面対立する要素も持つのにも、注意すべきこと・・

バーンジョーンズなどの絵画を、その表面の甘い表情などから誤解して単純に 「美的なもの」

のポーズとして優雅に人物が表現された位の絵画と考えてしまうのはありがちなのだがむしろ

潜在的な比較文明的発想の、希な絵画化と見る方が得る事はずっと多かろう。その立場は文明

・文化の批評的観点に自然に近づくし、その発想はに言語よる意味の分解的思考と深く繋がっ

てくるともいえる。同様に引き延ばされた人体を描き 題材も重なることのあるGモローの筆致

はそれと違い、形態や色を目指しているといってよく、不安定な線自体を目指すのでない。

その意味では モローはそういった発想には至らず、むしろ彼の世界が伝統的絵画体制とより

近いところにいることを示している。 (又は色面への指向)

【上10行程度で、話しが滑らかになるよう表現を少し修正・2002 5/25】

一方、また、これも 意識的にいばらの蔓の渦の発展として、最後の天使の愛の矢に先導され

た姿になるのも重要であり、装飾的な蔓の描写の延長上に絵画の天上的精神性の表現が、成立

するという事に、装飾的線の運動の重視が現れている。

「●実用的装飾美術への連続性」ともいえる、ラファエル前派の運動のひとつとしてのウィリ

アムモリスの活動の重要性が挙げられるといのも ここから当然、偶然ではないと判る。有名

な柳の葉をモチーフに作られた壁紙などでさえ、革命的ともいわれる印象派の手法以上に、そ

の根底的なパラダイムチェンジが隠れているともいえる。

一方が、立体派などを経由して 今は昔の「60年代の前衛派アート」といったものに、成

ったように喧伝されたため、 画期的なようなカンジを人々に与えやすいが、むしろ、芸術の

機能転換が要求されているハズにも関わらず、旧来の創作態度をマンネリズム的に繰り返した

結果の最終形と捉えることも出来る。むしろ、もう一方のほうが全く身近な壁紙でありながら、

古代世界からの「文明」の変貌による、機能変化(装飾的産業技術と芸術のより強い連続性 /

cf神祭政治の要素としての古代芸術と違ってというようなこと/等)、芸術の本質的意味の

変容に対応しようとしている。 実用芸術とは誤解されやすい概念で 例えば、アーツクラフ

ト運動の場合、日本でも民芸運動のような影響が、当然 起こった訳だが、この考えは、”手

作り運動”の側面からのみ見られるなら、全く 産業社会からの反動でしかない。しかし、当

時の産業社会の最先端で起こった反省への手がかりであり、社会に対する批評的緊張感さえ失

わないなら、今だに 基礎的な方法論である。また、装飾的実用美術の最高形式として、彼ら

のやったブックデザインがある。(ケルムスコットプレス「チョーサー著作集」・・等)視覚

的な美術と非視覚的言語芸術の融合というシンボル的意味合いを考えるべきだが、こういった

発想などより身近に様々な格好で今日も生きている視点である。

(60~70年代ことに、レコードジャケットで、意識的にこれが音楽においても再現されて

いた。例えば、題材の上でもラファエル前派を連想させるRウェイクマン「アーサー王と円

卓の騎士」のLPの内ジャケットの中世風字体と挿し絵本など、の意図的に荒っぽく様式まで

真似られていたのは典型といえる・・)

言語との近さ は、「●イラストレーション、カリカチュアーへの連続性」としても、表れる。

オーブリービアズリー(1872~1898) は、バーンジョーンズに深く傾倒した 画家であった。

白と黒の世界に置き換えられ また、平面性や線的動きの面白さの追求を、性的暗示を絡めて

過激化させたスタイルを持ち、同時に”絵画”からも離れてもっぱら イラストレーションに

ジャンルを限ってしまう。ビアズリーはアールヌーヴォー(1890-1918頃)の建築、ポスター

家具、絵画、彫刻、etcとしての全般的な分野、そして 全ヨーロッパの共有するかってない

様式として、この爆発的な運動を代表する1人となる。

実際ビアズリーの挿し絵は、シェーンベルクの「月に憑かれたピエロ」のレコードジャケット

などにも用いられたりすることもあるが、マーラーやある時期までのシェーンベルクの音楽は、

アールヌーボーに属すと考えられることもある。特に、その旋律的な息の長さを含めて、たし

かに、ビアズリーやミュシャのイラストの描線の有機的な意識の持続と対応するムードを持ち、

こういった発想が音楽にも波及していることの判りやすい例となっている。(ただし、アール

ヌーボーの雰囲気こそあるわけではないが 旋律の息の長さと いえば、むしろウォルトンなど

は、特筆すべきものがある。そしてそれは19世紀末からのイギリス音楽の創作に広く共通する

性格であり、また本質的に イラストレーション的-説明的-指向を持っている・・・) こうし

たアールヌーヴォーの特異な爆発は、西ヨーロッパ文明が 、元来 非体躯的であり、動的な力

を根源的特徴とするというシュペングラー的 観察に納得するなら、さほど苦も無く推測出来

うる現象とも思われる。即ち、非伝統的な再編のきっかけ’(マス的メディアの初めての出現

など)が有りさえすれば、文明の全般的な現象として起こりうる本来的傾向であると・・・。

そして、その運動は 爆発であって、長続きするものではなく、直後の世代に 強いアレルギー

すら引き起こす類のものであったのはもちろんである。優美なアールヌーボー の芸術に 強く

つきまとうのは独特の閉塞感であり、 そして それは唯美主義者だけでなく、ラファエル前派

にも共通の要素である。ただここで興味深いのは、より活動的、攻撃的だったアールヌーヴォ

ーの人々や、唯美主義者たちでなく、ラファエル前派のバーンジョーンズなどのほうが、意識

的にその閉塞感と対峙していたことである。それは、彼らの好んだ水晶球を、テーマとする作

品から読み取れる。ラファエル前派と彼らと対立していたはずの古典主義者との区別すら、本

当は曖昧である事を前述したし、またより近しいはずの唯美主義者、アールヌーヴォーの関係

も境界は当然 曖昧といえるだろう。

(1870年代後半には、ラファエル前派風の描き方はかなり流行していたらしいし、レイトンす

らラファエル前派の描き方の影響の強いといえる作品がある訳で、実際 PRBのコレクターは、

当の作品がそんなに多くないため、レイトンの作品も一緒に集めるというのは、不思議なこと

でもないという事情らしい・・)

しかしながら、唯美主義と特にバーンジョーンズのようなラファエル前派を考える場合、両者

の違いは、ルネッサンスのような古典的永続性を意識していたかどうかと、簡単にいってみる

事は出来る。例えば、 1865年の「星占い」と訳されている作品は、普通にいえば 水晶占い

をやっている人物の絵だと思う・・。画法は まだ 素朴な感覚が強く、球面に浮かんだ部屋

の窓などが描かれているが、ファンアイクがやった様な全体的な精密さにほど遠いような作品

ともいえる。しかし、水晶の中には、現在の風景や自分 そして光が 形を変えて写っていた

のに違いなかろうし、レンズ磨きをして生計を立てていたスピノザのように、手の中に これ

らの透明な物体を長く置けば、自らの態度はそのガラスの風景に似てくるという気持ちは良く

出ている。

過去と未来、ここと向こうは、この中の風景の変容にある。「愛と巡礼」 や「不吉な顔」に、

あるのは、ルネッサンスなどの絵画、中世ヨーロッパの倫理、近代産業主義他を同時的に、本

質的に把握しようという努力であり、絵画的風景としての定着である。この水晶球は6幅パネ

ルの1876年「世界創造の天使たち」において、完全にアダムとイヴを中に閉じこめてしまって

る。

・・・「愛と巡礼」は、いばらの円、腰をかがめた巡礼者の円、杖のように矢を持った天使の円、

が左から右に、移っていく構図で、これは よりそれがハッキリ判る「黄金の階段」と同様に

渦巻きの螺旋の基本構図を、とるのだが、このことは単純な構図の工夫という位のものではな

い。西洋の古典的絵画が人体の筋肉を中心とした重力関係の上下の表現による安定したフォル

ムを、体制として基本的なものにしたのに対し、(西洋の石の建築の静力学や音楽の機能和声

の構造原理の重力関係・・)このような渦巻き的構造は反定立となりうるものである。という

のも、こういう構造は一つは自立できないバーンジョーンズの引き伸ばされ多分に平板的な人

体から生ずるともいえる。体躯の安定より引き延ばされた線の動きに興味が移っている。上下

に安定的な形態を保てない描画は、突き詰めれば方向をそらして引き伸ばされ渦巻きの運動そ

のものを示す形態ともなる。別様に言えば→)これはシュペングラーがギリシャローマのアポ

ロン的魂がエウクレイデス空間における体躯性の大いさの静力的把握であるのに対し、西ヨー

ロッパのファウスト的魂が非体躯的な力であり無から有を生むような動力学と見たのを、ある

イミより顕在化した発想の絵画化とすらいえる。(『西欧の没落』1917/22年)・・同時に、

「星占い」 当然両者は理論的に正面対立する要素も持つのにも、注意すべきこと・・

バーンジョーンズなどの絵画を、その表面の甘い表情などから誤解して単純に 「美的なもの」

のポーズとして優雅に人物が表現された位の絵画と考えてしまうのはありがちなのだがむしろ

潜在的な比較文明的発想の、希な絵画化と見る方が得る事はずっと多かろう。その立場は文明

・文化の批評的観点に自然に近づくし、その発想はに言語よる意味の分解的思考と深く繋がっ

てくるともいえる。同様に引き延ばされた人体を描き 題材も重なることのあるGモローの筆致

はそれと違い、形態や色を目指しているといってよく、不安定な線自体を目指すのでない。

その意味では モローはそういった発想には至らず、むしろ彼の世界が伝統的絵画体制とより

近いところにいることを示している。 (又は色面への指向)

【上10行程度で、話しが滑らかになるよう表現を少し修正・2002 5/25】

一方、また、これも 意識的にいばらの蔓の渦の発展として、最後の天使の愛の矢に先導され

た姿になるのも重要であり、装飾的な蔓の描写の延長上に絵画の天上的精神性の表現が、成立

するという事に、装飾的線の運動の重視が現れている。

「●実用的装飾美術への連続性」ともいえる、ラファエル前派の運動のひとつとしてのウィリ

アムモリスの活動の重要性が挙げられるといのも ここから当然、偶然ではないと判る。有名

な柳の葉をモチーフに作られた壁紙などでさえ、革命的ともいわれる印象派の手法以上に、そ

の根底的なパラダイムチェンジが隠れているともいえる。

一方が、立体派などを経由して 今は昔の「60年代の前衛派アート」といったものに、成

ったように喧伝されたため、 画期的なようなカンジを人々に与えやすいが、むしろ、芸術の

機能転換が要求されているハズにも関わらず、旧来の創作態度をマンネリズム的に繰り返した

結果の最終形と捉えることも出来る。むしろ、もう一方のほうが全く身近な壁紙でありながら、

古代世界からの「文明」の変貌による、機能変化(装飾的産業技術と芸術のより強い連続性 /

cf神祭政治の要素としての古代芸術と違ってというようなこと/等)、芸術の本質的意味の

変容に対応しようとしている。 実用芸術とは誤解されやすい概念で 例えば、アーツクラフ

ト運動の場合、日本でも民芸運動のような影響が、当然 起こった訳だが、この考えは、”手

作り運動”の側面からのみ見られるなら、全く 産業社会からの反動でしかない。しかし、当

時の産業社会の最先端で起こった反省への手がかりであり、社会に対する批評的緊張感さえ失

わないなら、今だに 基礎的な方法論である。また、装飾的実用美術の最高形式として、彼ら

のやったブックデザインがある。(ケルムスコットプレス「チョーサー著作集」・・等)視覚

的な美術と非視覚的言語芸術の融合というシンボル的意味合いを考えるべきだが、こういった

発想などより身近に様々な格好で今日も生きている視点である。

(60~70年代ことに、レコードジャケットで、意識的にこれが音楽においても再現されて

いた。例えば、題材の上でもラファエル前派を連想させるRウェイクマン「アーサー王と円

卓の騎士」のLPの内ジャケットの中世風字体と挿し絵本など、の意図的に荒っぽく様式まで

真似られていたのは典型といえる・・)

言語との近さ は、「●イラストレーション、カリカチュアーへの連続性」としても、表れる。

オーブリービアズリー(1872~1898) は、バーンジョーンズに深く傾倒した 画家であった。

白と黒の世界に置き換えられ また、平面性や線的動きの面白さの追求を、性的暗示を絡めて

過激化させたスタイルを持ち、同時に”絵画”からも離れてもっぱら イラストレーションに

ジャンルを限ってしまう。ビアズリーはアールヌーヴォー(1890-1918頃)の建築、ポスター

家具、絵画、彫刻、etcとしての全般的な分野、そして 全ヨーロッパの共有するかってない

様式として、この爆発的な運動を代表する1人となる。

実際ビアズリーの挿し絵は、シェーンベルクの「月に憑かれたピエロ」のレコードジャケット

などにも用いられたりすることもあるが、マーラーやある時期までのシェーンベルクの音楽は、

アールヌーボーに属すと考えられることもある。特に、その旋律的な息の長さを含めて、たし

かに、ビアズリーやミュシャのイラストの描線の有機的な意識の持続と対応するムードを持ち、

こういった発想が音楽にも波及していることの判りやすい例となっている。(ただし、アール

ヌーボーの雰囲気こそあるわけではないが 旋律の息の長さと いえば、むしろウォルトンなど

は、特筆すべきものがある。そしてそれは19世紀末からのイギリス音楽の創作に広く共通する

性格であり、また本質的に イラストレーション的-説明的-指向を持っている・・・) こうし

たアールヌーヴォーの特異な爆発は、西ヨーロッパ文明が 、元来 非体躯的であり、動的な力

を根源的特徴とするというシュペングラー的 観察に納得するなら、さほど苦も無く推測出来

うる現象とも思われる。即ち、非伝統的な再編のきっかけ’(マス的メディアの初めての出現

など)が有りさえすれば、文明の全般的な現象として起こりうる本来的傾向であると・・・。

そして、その運動は 爆発であって、長続きするものではなく、直後の世代に 強いアレルギー

すら引き起こす類のものであったのはもちろんである。優美なアールヌーボー の芸術に 強く

つきまとうのは独特の閉塞感であり、 そして それは唯美主義者だけでなく、ラファエル前派

にも共通の要素である。ただここで興味深いのは、より活動的、攻撃的だったアールヌーヴォ

ーの人々や、唯美主義者たちでなく、ラファエル前派のバーンジョーンズなどのほうが、意識

的にその閉塞感と対峙していたことである。それは、彼らの好んだ水晶球を、テーマとする作

品から読み取れる。ラファエル前派と彼らと対立していたはずの古典主義者との区別すら、本

当は曖昧である事を前述したし、またより近しいはずの唯美主義者、アールヌーヴォーの関係

も境界は当然 曖昧といえるだろう。

(1870年代後半には、ラファエル前派風の描き方はかなり流行していたらしいし、レイトンす

らラファエル前派の描き方の影響の強いといえる作品がある訳で、実際 PRBのコレクターは、

当の作品がそんなに多くないため、レイトンの作品も一緒に集めるというのは、不思議なこと

でもないという事情らしい・・)

しかしながら、唯美主義と特にバーンジョーンズのようなラファエル前派を考える場合、両者

の違いは、ルネッサンスのような古典的永続性を意識していたかどうかと、簡単にいってみる

事は出来る。例えば、 1865年の「星占い」と訳されている作品は、普通にいえば 水晶占い

をやっている人物の絵だと思う・・。画法は まだ 素朴な感覚が強く、球面に浮かんだ部屋

の窓などが描かれているが、ファンアイクがやった様な全体的な精密さにほど遠いような作品

ともいえる。しかし、水晶の中には、現在の風景や自分 そして光が 形を変えて写っていた

のに違いなかろうし、レンズ磨きをして生計を立てていたスピノザのように、手の中に これ

らの透明な物体を長く置けば、自らの態度はそのガラスの風景に似てくるという気持ちは良く

出ている。

過去と未来、ここと向こうは、この中の風景の変容にある。「愛と巡礼」 や「不吉な顔」に、

あるのは、ルネッサンスなどの絵画、中世ヨーロッパの倫理、近代産業主義他を同時的に、本

質的に把握しようという努力であり、絵画的風景としての定着である。この水晶球は6幅パネ

ルの1876年「世界創造の天使たち」において、完全にアダムとイヴを中に閉じこめてしまって

る。

※ ・・・画像、用語等に(補注)を、付け加えた方がよいと思いますので、後で 幾つか書き足すつもりです。

(このページを作ったとき載せた下に並べた5つの画像の、簡単な説明を書き足しました↓・・・2002・5/23)

(注1)・・・「シュペングラーの様式概念についてのメモ」※

(注2)・・・ホイッスラー(1834-1903)→pic

(注3)・・・水晶に写った個々の像が、水晶の全体から作用を受けて時系列、空間系列の

諸変化を、従えるように所属させること。もしくは、像の文脈、形式的可能性

。一方カントの先験的感性論や統覚の時空ほど、その独立を否定しつつもニュ

ートン的ビジョンを持つ発想でも、この話はないこと・・・・→#

※ ・・・画像、用語等に(補注)を、付け加えた方がよいと思いますので、後で 幾つか書き足すつもりです。

(このページを作ったとき載せた下に並べた5つの画像の、簡単な説明を書き足しました↓・・・2002・5/23)

(注1)・・・「シュペングラーの様式概念についてのメモ」※

(注2)・・・ホイッスラー(1834-1903)→pic

(注3)・・・水晶に写った個々の像が、水晶の全体から作用を受けて時系列、空間系列の

諸変化を、従えるように所属させること。もしくは、像の文脈、形式的可能性

。一方カントの先験的感性論や統覚の時空ほど、その独立を否定しつつもニュ

ートン的ビジョンを持つ発想でも、この話はないこと・・・・→#

【参考画像】 ▽『岩と化したアトラス』 ▽▽『愛と巡礼(1897)』 ▽▽▽『黄金の階段(1880)』 ▲『プロセルピナ(1874)』 ▲▲『いばら姫の習作(1889)』

● Memo ・・・外部に浸出していく渦・・・

● Memo ・・・外部に浸出していく渦・・・

”渦巻き”を、強調した表現、デザインは、呪術性や神秘的力のイメージとして世界中広く見られ、西欧でも もっと古くから、ケルトの文様などとしてもよく用いられていた訳だが、ゴシック以降の西欧の”渦巻き”は、 ある独特なものと考えた方がいい。それは、神秘性や呪術性の要素が薄まり、むしろ特に明快な人体美に基づ く理想表現を行った古代ギリシャ・ローマの世界観との対比的関係において成り立っている要素を特徴とする というのも可能であろう。また、ラファエル前派などにおける渦巻きの特徴は、それの影響下に成立したアー ルヌーボー又はウィーンのクリムトらの絵画と対比してみると重要な違いが、さらに見えてくる。 ラファエル前派が、元々はルネッサンス的な裸体美術の表現に大変警戒したのは有名な話である。初期は着衣 のものしか描からなかったといわれているし、有名な成功作 E・ミレーの『オフェーリア』も、迫真の写実 性にもかかわらず、人物は頭部と手だけしか描かれず、大部分は水没しているのである。この写実性は北方ル ネッサンス的であると言われることは多いようだ。確かにファン・アイクなども人体はもっぱら豪華な装飾の 衣服で覆われ、そこに絵画的関心もまたある。 禁欲的な人体表現の意図とほど遠いものだが、より意図的に身体を覆った絵画として興味深いのが、ミレーな どからの直接的影響下にあるともいえる、一連のクリムトの女性肖像画だろう。 即ち、ここでも一面の身体以外のものの中から、若い女性の顔、手などのみが浮かび上がった肖像画となって いる。しかしその一面を覆うものはミレーなどの絵と違い、象形文字を思わすものであったり、幾何的な図形 の繰り返しであったりする(またその雰囲気は何となくシュテファン大聖堂の大きな三角屋根のデザインを連 想させるが・・・)そしてそこには渦巻きの模様もたくさん描き込まれている。とはいえ、そこに、ミレーの後 継でもあり、渦巻きに拘った画家、バーン・ジョーンズなど の傾向の系統との、もっと大きな違いが感じら れるのである。 すなわちバーンジョーンズ晩年の重要作、上掲の『愛と巡礼』とその下の略図を見てもらっても大きな円の動 きを捉えることが出来るだろう。 そして、これは、ラスキンを通じて歴史的にも因果的関係にある JMWターナーの作品、例えば 左の『Light and Colour』にもはっきり現れている揺れ動き画面をはみ出ていこうとすらする渦巻きの動きの要素である。 このような大きな円の動きは、一応ここで例として上に挙げてみた他の絵にも十分捉えることが出来る特徴だ ということが判るだろう。それに対して、クリムトなどの場合は渦巻きは小さいことが多く、何よりより大き な枠組みの中の存在に留まっているのが普通なのだ。 (以上の行で説明の流れを良くするために、文意が全く同じだけれど、文章のつなぎ方を少し修正。2002/8/26) バーンジョーンズの螺旋の要素の存在というだけなら、当然 従来から注目されていたことで、例えば、ケネ ス・クラークKenneth Clark(1903-1983)は、バーンジョーンズの前記の『ペルセウスとその花嫁』に短い 解説を行って、「・・・ヴォーティシズム(螺旋派とでも訳すのか?)芸術家 ウィンダム・ルイスは、この連 作の賛美者で、そこにはシュルレアリスムの先駆の要素があると語っている」と書いて、紹介している。 印象派の現代絵画への貢献が過度に、宣伝されるおかげで、優れた画家たちのバーンジョーンズへの高い評価 は見失いがちだが、例えば、ピカソがバーンジョーンズにとりわけ非常に高い評価を与えていたのは典型で、 また 未来派的な分解がされた画面の、デュシャンの『階段を降りる裸体』は、バーン・ジョーンズの『黄金 の階段』を下敷きにしているといわれている。とはいえ、20世紀の芸術家たちへの影響を、このようにさらに 考えてみるとイタリア体験が転機的な重要性を持つことも含めて、また 意識的な芸術家の資質という点でも ウォルトンとバーン・ジョーンズなどは、非常に興味深い類似性をもっといろいろ持っていることが見えてく るし、それは重要なことを示すのだが、その方向の話しは、そう簡単に整理して理解できる訳でない。ウォル トン自身が好む絵のタイプが反対傾向的ということも当然 念頭に置かねばならない。 ウォルトンと殆ど生没年が一致して、彼と個人的な交流もあり、『CIVILISATION(芸術と文明)1969年』の ニューヨークのビル街とハイウェイの映像を背景に現代芸術を語る回、その冒頭でウォルトンの1番の交響曲 の第1楽章を印象的に用いて話し始めていたケネス・クラークとは、実際大きく時代を共有する部分がある。 が、ケネス・クラークも、ラファエル前派周辺について語るとき、一定の距離を置いた微妙な語り方をするの である。ケネス・クラークに関しては、様々な芸術への彼の評価も含めて本当は、各々多く論じて行かねばだ めなのだが、此処では簡単に大ざっぱな彼の傾向の問題を、書いておくことにしよう。ケネス・クラークの議 論の一つの大きな特徴としては、社会の大きな実用的制作物への高い評価があり、橋や道などがミケランジェ ロと同列に論じられるところがあるし、また大衆芸術・芸能へも嫌悪を持ってあたる訳でないということに注 意して良い。(cf、アドルノの態度など・・・) そういった視点もあり、彼は「・・(バーン・ジョーンズの)鋭敏な映像感覚と独自な視点を持った芸術家の 存在を十分に感じさせるものであり、その名残りはペルセウスと花嫁を描いた作品のデッサン表現にはっきり とうかがわれる。しかし、彼は余りに早く時代の趣味の洗礼を受け、その結果彼の女たちは生気のない型どう りのものになってしまった。けれど、階段を降りてくる若い娘たちの顔を良く見てみるなら、彼女たちのわざ とらしい動作からは予期しえなかったいろいろ多様な美しさがあることに気づく。個性的な顔に対するこのよ うな鋭敏な感覚は、かれの後継者のレイトン、Aムーアなどから区別するのである。彼らの方の女性美のイメー ジは単に洗練された趣味の空虚な反映でしかないからである。したがって、このような空しさからカメラの世 界に目を転じたとき救われたような気になる・・」と述べているが、先の引用での間接的な評言と合わせて見 ても、この文章は、”社会の大きな実用的制作物”を重んじる20世紀の物質的な要求を背景にした彼らの年代 の人たちが、それ以前の”洗練された趣味”の社会に対していかに息の詰まるようなものを感じていたかの証 言でもある。 評価しなければならない良心と、一方にある、彼自身の抵抗感のようなもの。クラークは、忘れられていたラ スキンの大量の著作を現代に復刻するために、大きく協力したとされているが、一方でラスキンの主張は現代 では受け入れ難いものがあるだろうとも考えていた。今日の英国での論調も多かれ少なかれ、クラークのよう な存在の影響から、なかなか逃れられているものではないだろうことは、想像される。ターナーから、バーン ・ジョーンズそして20世紀の英国産の音楽への、外部へ外部へと進出する渦巻きの典型的な共通性を、見つけ ることは、その方向に流れていき、過去を異質な過去のものとして、次々に連鎖する流れから、距離を置いて 見る習慣のための重要な方法でもある。その流れの中にいると、大体はそのこと・・その根源性と特殊性・・・・に 気が付かない。そして、この見方は重要ないくつものことを教えてくれるはずでもある。 【 2002・5/21 記載。又7/21特に終わりの3行少し言い変える。2003/12/27文意をハッキリさせるためだけ後半、5,6語程補う。 】 |

◎・・・・これで問題なのは、「絵画化」という違いで、この言葉の上記、8行くらいは、バーンジョーンズの 作品の説明が目的なので、このような記述にさせていただいた。『ギリシャ・ローマ的と西欧的』 の違いを論ずるような発想には、代表的なものが、幾つかある。シュペングラーの概念はやはり とくに、重要であるし、ラスキンらの主張も裏返す形でつながっていると思えるのだが、「絵画化」 というような事情の他、本来 この上記のワタシの説明、諸説の異同も述べた方が明瞭になる訳だけど、 「古典様式」の問題とも絡めて、詳しくは、後述するつもり・・。 ※※・・2002年2月26日に多少この文章の終わりが、不安定なので新しいものに変えてみました。以下は、以前の文章そのままです。 アニーミラーを、JEミレイやバーンジョーンズの女性像と違い、より積極的な女性像としてロセッティ ーは、描いた。 が唇の赤い毒々しさや、しゃくれたアゴの中性的女性像(いわゆる女らしさを 超えた姿ともいえよう)の 印象的な描写はザクロの実とともに、今はすっかり通俗的言葉とな った「ファムファタル」という言葉の響きでもって今日のこの派のイメージを作っている。 プロセルピナは、確かにハデスに誘拐され 死の国の果物であるザクロを食べたが、毎年 母の女神の元にかえってくるのであり、本来 彼女は 穀物の種として春に芽吹き、秋に収穫され る自然のリズムの象徴であり、もっと自然の光の下の色で描かれても良かったと思われる。また、 そのようなハッキリした光の下でないと、現実の女性のリアルな姿にたどり着けず、ロマン派的思考 の延長である高められた女性としてのアルの意味での中性的な存在を、視覚化するということも、 基本的にムズカシイであろう。 また、この絵において ラファエル前派の積極的特徴はいわば裏返されているのだが、この限界は バーンジョーンズなどの最も優れた作品においても、当然 無縁でない。そして、こういった問題は 今日においても、十分存在するし、しかも絵画が先導的に解決しうる問題では無いだろう想像される。 19世紀における視覚的な芸術の、引き込む力は 否定性の上に、今あるものの疑念をかき立てる 上に、発揮されていた。 そういう事情から かってのような働きを 絵画等が今1度取り返すということは難しいと思われる