来る事になり、練習番号32の殆どが長い持続音の部分、それがfffとなり、練習 番号33でアテンポジュストでスコッチスナップが戻ってくる・・・。すなわち、 内向きのノイローゼ的な消沈状態の分裂が、葛藤の過程をより 増大させた末、 飽和的頂点において擬似静止状態となる。この曲が捕らえどころのない無形態的 なものと受け取られかねない場合があるのは、こういった「心理的」ともいえる

過 程を無視してはもしくはある共感なしでは、こういった曲想の展開の必然性、

主題の変形の必然性は、結局理解出来ないからでもある。一方同時にこういった

過程は、単に「心理的なものでない」のであり、ましてや、心理学的対象でもな

い。「神無き、水平のゴシック」といった臨時の語を使いたくなるような、内

から外に向かい分解しその中でもっぱら増大しようとする「エネルギー(ファウ

スト的な・・)」・・【参照→※シュペングラーと様式概念】・・の過程、系列

の一極限の形態というものを考えてみても宜しかろう。天上に向かうゴシックの

方も、結局のところジャックと豆の木の蔓のように、そのまま天上的世界とつな

がる訳でなく、可能な限り高く伸ばされ消失するまでの「エネルギー」の増大へ

の努力なのであり、永遠に達しない、連続性が全く明らかに見える訳でないこと

がむしろ本質的な思考の特徴であり、ある高まりのうえに断ち切られることがど

うしても重要で、この感覚を持つことの造形化である。 そして、結局これへ

の共鳴無しは全くこの傾向の世界観に 無理解に接している事となる。このこと

は、このWWの交響曲の展開を考える場合も問題となる。

再現部に入り変ロ長調の色合いで入ってくる少なからずヒロイックなホルンとオ

ーケストラの粉塵の中から現れるような響きの、がらりと変わった不連続性の効

果はその前において、極限に置いて断ち切られる事において本当の意味を持つの

であり、それ無しにはあるべき尖塔が欠けた姿も同然なのである。演奏にあたっ

ては、こういった強度の増大が求められる場合も、音量の増大の傾向と単純に結

びついている訳ではないのは、もちろんである。音量を小さくするがゆえに反っ

て、表現の密度と真実味が増すというのは珍しいことでない。また作曲家は一般

に余り露骨に曲の構造が見えてしまう表情指示を避ける傾向があることも考えて

良い。だから、大きな流れをぼかすのも、演奏においてもひとつの方法となりう

るが、ラトルがここでやっているのは、ほとんど機械的な音量の下げ方のような

ものであるのは、そういう類のやり方とは全く別次元になるといえよう。ドラマ

ティックな音楽に限らず山場といえるものをもつ作りの曲に属すものが多くある

が、ウォルトンのこの曲のようなものの場合特別に、その地点が曲の意味全体を

変えてしまう、もしくは良い演奏悪い演奏の指標となるという部分が確かにある。

(ここでは断言する事を、避けたいがたぶんこの曲の成功の原因の最も重要なこ

とは、この楽章の第1主題と第2主題の根本的な要素の差異を対比し最大に示す

ようにしてることで、それの頂点が練習番号31の部分の弦と管の対立に存在しそ

うだということ、また交響曲2番に対する本質的アイデンティティーでもありそ

うなこと・・)また、ラトルのこういうやり方は、単なる偶然きまぐれでもなく、

彼流のやり方の反映といえそうなことは、チェロ協奏曲の方でも聞き取れる。こ

ちらの方は、それ程、おかしな所や、極端な部分も無く、チェロのリン・ハレル

の繊細な美しさを持った音で透明な集中力を感じる独奏によっても、全体として

はかなりの好演というのが、正当だと思う。それでも、問題となる部分はある。

このチェロ協奏曲は、活発で充実した密度のあるアレグロアパッショナートの第

2楽章を、ほぼ静かな部分が多い前後の緩徐楽章で挟む格好をとる。2楽章は、V

n協奏曲のソレと同じくスケルッツオ楽章だが、Vn協奏曲がロ短調の沈鬱だが

優美な曲線で主たる部分を作られた第1楽章に始まり奇をてらうようなg,f,e,c♯

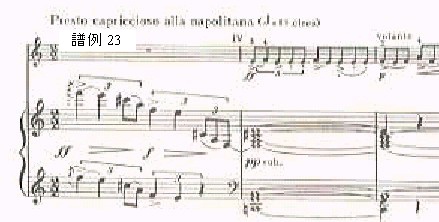

,a,f,e,c♯,a,fの下行音列を冒頭にピッチカートを散らばせたり(譜例23)ゴ

リゴリとVnを鳴らし続ける部分と快楽的耽美的なナポリムード部分のの悪ふざ

けめいた対比の第2楽章のスケルッツオ、3楽章で初めと終わりの行進曲風の着想の

部分に特徴づけられ、フガートな進行や様々な要素が盛り込まれてロ長の和音で勢

い良く終わる(譜例24)というように、積極的なエネルギーが段々と外部に進出

し増大していくという形態をもっているに対してこのチェロ協奏曲の3つの楽章

は逆の閉じた円環の形態※注1を持つといえる。このことは、第1楽章と第3楽章

にほぼ同じ部分が、繰り返すということでもより現れている。第1楽章の構造は、

例えばA−A´−B−C−A−D−A−A´´(この冒頭部分の音形のコーダ)

こういった部分で構成されていると見ることが出来る。そして、このD-Aに当た

る部分が、3楽章の終わり間際にほぼまた登場するのだが、この個所は、全体の

円環の構造と、直接関わるがゆえに重要である。この曲の特徴を考える上では中

央楽章より、こういった事のある両端の2つの楽章をまず、見た方が分かりやすい。

緩やかに幅広いハープの分散和音を奏でるDの部分(譜例25)とこの協奏曲のはじ

まり、長く引き伸ばされたメロディーと拍にそって刻まれる和音の原形的伴奏の

最初の主題の部分(譜例33)が、このD-Aの部分なのだが、まず、このDの部分が、

この全曲において特に、重きを置かれた部分である事は明らかであろう。交響曲

第2番の2楽章においても、このような緩やかなハープの音の連なりに導かれた、

視界の大きな広がりを感じさせる部分(譜例27)が、印象的に同じような意味で

過 程を無視してはもしくはある共感なしでは、こういった曲想の展開の必然性、

主題の変形の必然性は、結局理解出来ないからでもある。一方同時にこういった

過程は、単に「心理的なものでない」のであり、ましてや、心理学的対象でもな

い。「神無き、水平のゴシック」といった臨時の語を使いたくなるような、内

から外に向かい分解しその中でもっぱら増大しようとする「エネルギー(ファウ

スト的な・・)」・・【参照→※シュペングラーと様式概念】・・の過程、系列

の一極限の形態というものを考えてみても宜しかろう。天上に向かうゴシックの

方も、結局のところジャックと豆の木の蔓のように、そのまま天上的世界とつな

がる訳でなく、可能な限り高く伸ばされ消失するまでの「エネルギー」の増大へ

の努力なのであり、永遠に達しない、連続性が全く明らかに見える訳でないこと

がむしろ本質的な思考の特徴であり、ある高まりのうえに断ち切られることがど

うしても重要で、この感覚を持つことの造形化である。 そして、結局これへ

の共鳴無しは全くこの傾向の世界観に 無理解に接している事となる。このこと

は、このWWの交響曲の展開を考える場合も問題となる。

再現部に入り変ロ長調の色合いで入ってくる少なからずヒロイックなホルンとオ

ーケストラの粉塵の中から現れるような響きの、がらりと変わった不連続性の効

果はその前において、極限に置いて断ち切られる事において本当の意味を持つの

であり、それ無しにはあるべき尖塔が欠けた姿も同然なのである。演奏にあたっ

ては、こういった強度の増大が求められる場合も、音量の増大の傾向と単純に結

びついている訳ではないのは、もちろんである。音量を小さくするがゆえに反っ

て、表現の密度と真実味が増すというのは珍しいことでない。また作曲家は一般

に余り露骨に曲の構造が見えてしまう表情指示を避ける傾向があることも考えて

良い。だから、大きな流れをぼかすのも、演奏においてもひとつの方法となりう

るが、ラトルがここでやっているのは、ほとんど機械的な音量の下げ方のような

ものであるのは、そういう類のやり方とは全く別次元になるといえよう。ドラマ

ティックな音楽に限らず山場といえるものをもつ作りの曲に属すものが多くある

が、ウォルトンのこの曲のようなものの場合特別に、その地点が曲の意味全体を

変えてしまう、もしくは良い演奏悪い演奏の指標となるという部分が確かにある。

(ここでは断言する事を、避けたいがたぶんこの曲の成功の原因の最も重要なこ

とは、この楽章の第1主題と第2主題の根本的な要素の差異を対比し最大に示す

ようにしてることで、それの頂点が練習番号31の部分の弦と管の対立に存在しそ

うだということ、また交響曲2番に対する本質的アイデンティティーでもありそ

うなこと・・)また、ラトルのこういうやり方は、単なる偶然きまぐれでもなく、

彼流のやり方の反映といえそうなことは、チェロ協奏曲の方でも聞き取れる。こ

ちらの方は、それ程、おかしな所や、極端な部分も無く、チェロのリン・ハレル

の繊細な美しさを持った音で透明な集中力を感じる独奏によっても、全体として

はかなりの好演というのが、正当だと思う。それでも、問題となる部分はある。

このチェロ協奏曲は、活発で充実した密度のあるアレグロアパッショナートの第

2楽章を、ほぼ静かな部分が多い前後の緩徐楽章で挟む格好をとる。2楽章は、V

n協奏曲のソレと同じくスケルッツオ楽章だが、Vn協奏曲がロ短調の沈鬱だが

優美な曲線で主たる部分を作られた第1楽章に始まり奇をてらうようなg,f,e,c♯

,a,f,e,c♯,a,fの下行音列を冒頭にピッチカートを散らばせたり(譜例23)ゴ

リゴリとVnを鳴らし続ける部分と快楽的耽美的なナポリムード部分のの悪ふざ

けめいた対比の第2楽章のスケルッツオ、3楽章で初めと終わりの行進曲風の着想の

部分に特徴づけられ、フガートな進行や様々な要素が盛り込まれてロ長の和音で勢

い良く終わる(譜例24)というように、積極的なエネルギーが段々と外部に進出

し増大していくという形態をもっているに対してこのチェロ協奏曲の3つの楽章

は逆の閉じた円環の形態※注1を持つといえる。このことは、第1楽章と第3楽章

にほぼ同じ部分が、繰り返すということでもより現れている。第1楽章の構造は、

例えばA−A´−B−C−A−D−A−A´´(この冒頭部分の音形のコーダ)

こういった部分で構成されていると見ることが出来る。そして、このD-Aに当た

る部分が、3楽章の終わり間際にほぼまた登場するのだが、この個所は、全体の

円環の構造と、直接関わるがゆえに重要である。この曲の特徴を考える上では中

央楽章より、こういった事のある両端の2つの楽章をまず、見た方が分かりやすい。

緩やかに幅広いハープの分散和音を奏でるDの部分(譜例25)とこの協奏曲のはじ

まり、長く引き伸ばされたメロディーと拍にそって刻まれる和音の原形的伴奏の

最初の主題の部分(譜例33)が、このD-Aの部分なのだが、まず、このDの部分が、

この全曲において特に、重きを置かれた部分である事は明らかであろう。交響曲

第2番の2楽章においても、このような緩やかなハープの音の連なりに導かれた、

視界の大きな広がりを感じさせる部分(譜例27)が、印象的に同じような意味で  中心は、全体を貫通する確信の感情の持続と発展がされるかどうかである、と言

い換えても良い。(ついでに言えば、マーラーやブリテンにおいては、形式をは

ずれたところに、もしくははずれることに、作品の性格の多くが依っているとい

っていいと思う。・・)ラトルのリベラルな感覚には、独断と映るものが意識的

か無意識的か骨格をはずしてくる傾向となっているのは否定しがたいかもしれな

い。特に、交響曲1番のほうなど、1楽章の再現部での特徴的な弦のリズミック

な繰り返しの部分(譜例31)に多少ポルタメント気味で、動きを面白くすること

や、終楽章のコーダのB♭の音を3度打つ最後あたり(譜例32)も、少し音を伸ば

してズラシ気味にしてしまう事など、そのほかも細かい幾つかのやり方を聞いて

いると、少々極端にいえば〃落差の小さなギャグ〃を言われている気がしてしま

うのである。作品を題材として、批評的に扱い新たな発見を示してみるアプロー

チを持つことは、演奏家の権利とも云えるが、全体に明瞭な視点があり、失った

部分を面白さで十分補わない限り、結局のところ、単なる無理解と余り変わらな

くなってしまうからである。この場合も、ある程度そういってしまえば簡単であ

ろう。ただし、この問題が現代の大きな思考様式の問題と関わりがあることは、

強調して良い。ブリテンが、好んで取り上げた狩猟本能や、弱肉強食の生命と不

可分であるがゆえに持つ我々自体への危機意識は、単なる反戦を超えた態度であ

り、(この意味で、ます5重奏に魚への葬送行進曲を織り込み、水車小屋・・で、

主人公と狩猟者を対比させたシューベルトのもどかしさの側面の延長にBBはある

し、BB自身もそのことはもちろん意識していた・・・)古典的権威を与えられた

西洋音楽の主流の明快な話法の独断性と領有を疑い、切り捨てられた収まらぬ要

素から、保留的に振る舞うことになる。(こういったBBの態度は、アドルノに

は゛ブリテンの勝ち誇った貧しさ、他のエピゴーネンと共に無趣味を好む趣味、

無教養の単純素朴・・・技術処理力の不足・・を共有している”『新音楽の哲学

ー誤った音楽意識ー』(→注2)と見えた大きな理由となる 。 )

中心は、全体を貫通する確信の感情の持続と発展がされるかどうかである、と言

い換えても良い。(ついでに言えば、マーラーやブリテンにおいては、形式をは

ずれたところに、もしくははずれることに、作品の性格の多くが依っているとい

っていいと思う。・・)ラトルのリベラルな感覚には、独断と映るものが意識的

か無意識的か骨格をはずしてくる傾向となっているのは否定しがたいかもしれな

い。特に、交響曲1番のほうなど、1楽章の再現部での特徴的な弦のリズミック

な繰り返しの部分(譜例31)に多少ポルタメント気味で、動きを面白くすること

や、終楽章のコーダのB♭の音を3度打つ最後あたり(譜例32)も、少し音を伸ば

してズラシ気味にしてしまう事など、そのほかも細かい幾つかのやり方を聞いて

いると、少々極端にいえば〃落差の小さなギャグ〃を言われている気がしてしま

うのである。作品を題材として、批評的に扱い新たな発見を示してみるアプロー

チを持つことは、演奏家の権利とも云えるが、全体に明瞭な視点があり、失った

部分を面白さで十分補わない限り、結局のところ、単なる無理解と余り変わらな

くなってしまうからである。この場合も、ある程度そういってしまえば簡単であ

ろう。ただし、この問題が現代の大きな思考様式の問題と関わりがあることは、

強調して良い。ブリテンが、好んで取り上げた狩猟本能や、弱肉強食の生命と不

可分であるがゆえに持つ我々自体への危機意識は、単なる反戦を超えた態度であ

り、(この意味で、ます5重奏に魚への葬送行進曲を織り込み、水車小屋・・で、

主人公と狩猟者を対比させたシューベルトのもどかしさの側面の延長にBBはある

し、BB自身もそのことはもちろん意識していた・・・)古典的権威を与えられた

西洋音楽の主流の明快な話法の独断性と領有を疑い、切り捨てられた収まらぬ要

素から、保留的に振る舞うことになる。(こういったBBの態度は、アドルノに

は゛ブリテンの勝ち誇った貧しさ、他のエピゴーネンと共に無趣味を好む趣味、

無教養の単純素朴・・・技術処理力の不足・・を共有している”『新音楽の哲学

ー誤った音楽意識ー』(→注2)と見えた大きな理由となる 。 )  そこにあるのは、多分に、従来から思考されてきた「存在」自体の基礎に疑義を

唱えた気になっていた実存主義の流れの発想にむしろ近い。アルイミ、「判断停

止」の手法が多かれ少なかれ戦後の実存主義的思考法を飲み込んだともいえる訳

だが、救いであるかのように、深遠な”眠り”を求めたブリテンとは平行運動的

なものをここに見て取る必要がある。(また逆にウォルトンの方はその流れと根

本的に遠いものがあるといったって良いだろう・・・・。) サイモンラトル

にも、ある種のリベラルさに伴う「判断停止」の戦後的傾向を、感じることが出

来よう。それは、結局ある”ためらい”を顕わしている上記のCDのやり方にも

つながるし、また彼のブリテンのチェロ交響曲や、シンフニア・ダ・レクイエム

の方に見られる彼の熱のこもった共感的な演奏に逆の形で現れている。ただ付け

加えるに、そのような演奏を今日魅力的に見せているのは、ブリテン自身の演奏

などとは少し違って、必ずしも”眠り”に向かわず むしろ、新しい世界により

寛容で活発な直感に重きを置いたものであるところの、彼流のイメージを追うこ

とによっているように思える・・・・。

【以上の文章、2000年4月頃、記述ほぼそのまま・・】

2) ベンジャミン ブリテン チェロ交響曲 op68

サイモンラトル指揮 フィルハーモニア

カー チェロ独奏

この演奏は、1983年ヘンリーウッドプロムナード

コンサートより、8月1日のロイヤルアルバートホール

の実況ライヴのものだが、・・・・

※・・以下は、他の部分を書き足してから、

付け足す予定です。

そこにあるのは、多分に、従来から思考されてきた「存在」自体の基礎に疑義を

唱えた気になっていた実存主義の流れの発想にむしろ近い。アルイミ、「判断停

止」の手法が多かれ少なかれ戦後の実存主義的思考法を飲み込んだともいえる訳

だが、救いであるかのように、深遠な”眠り”を求めたブリテンとは平行運動的

なものをここに見て取る必要がある。(また逆にウォルトンの方はその流れと根

本的に遠いものがあるといったって良いだろう・・・・。) サイモンラトル

にも、ある種のリベラルさに伴う「判断停止」の戦後的傾向を、感じることが出

来よう。それは、結局ある”ためらい”を顕わしている上記のCDのやり方にも

つながるし、また彼のブリテンのチェロ交響曲や、シンフニア・ダ・レクイエム

の方に見られる彼の熱のこもった共感的な演奏に逆の形で現れている。ただ付け

加えるに、そのような演奏を今日魅力的に見せているのは、ブリテン自身の演奏

などとは少し違って、必ずしも”眠り”に向かわず むしろ、新しい世界により

寛容で活発な直感に重きを置いたものであるところの、彼流のイメージを追うこ

とによっているように思える・・・・。

【以上の文章、2000年4月頃、記述ほぼそのまま・・】

2) ベンジャミン ブリテン チェロ交響曲 op68

サイモンラトル指揮 フィルハーモニア

カー チェロ独奏

この演奏は、1983年ヘンリーウッドプロムナード

コンサートより、8月1日のロイヤルアルバートホール

の実況ライヴのものだが、・・・・

※・・以下は、他の部分を書き足してから、

付け足す予定です。

※注1 ”渦巻きのイメージ”・・・・チェロ協奏曲についてのこういった記述をより、詳しく云うべきなら、純粋に 「円環的」に第1楽章の始めの主題の部分で終わる(例えばゴールドベルク変奏曲など・・この曲 のように曲頭と曲尾に完全に同じものを置いてあって成功している曲というのはありそうであって、 実は、決して多くない)のでなく、尾ひれのように、さびしげな3楽章の主題がくっ付いているの は、その円環に収まりきれない不安の種を残していると考えてもよかろう。 単に、余韻のムードを残しているといったものでないのはここでも、WWと螺旋構造の深いつながり を考えることができるあるから。不安の種は次の円を進化的に生んでいく・・・。 当然、これはバーンジョーンズらの絵の発想(PRBについて参照)とも共通な思考があるともいえる。 直接的には、勿論ターナーの渦巻きのイメージともいえる(もちろんCHANDOS盤のRVWのBトムソンの交響曲集の 表紙は、意図的なものでないといえないと思う・・)が、そういった発想をJトムソンらのつながりで捉える より、ギリシャローマ古典様式の「視覚的フォルム」の優位(”近さ”の感覚、体躯的、・・OS) に対する西欧・ゴシック流の「視覚的フォルム」を呑み込む「エネルギー」の渦と把握してみよう。 中世以降の一連の現象とのつながりが有益な形でより見えてくるようになる。 WWで、いかに螺旋が意識されているか最も分かりやすい例は、映画「ハムレット」で「TO be、or not beー・・」のシーンの前に、階段を登っていくときの音楽(つむじの渦に入る・・)に端的に 表れている。 (ハムレットの音楽のところで後述予定) また、交響曲第2番にも重要なところがあるし、より全曲の構造原理に関わるといえばヴァイオリン 協奏曲の方を挙げて良いかもしれない・・・・・・・・ 《参照↓ページ下、交響曲と協奏曲・・》

「TO be、or not beー・・」

home ・・・

「TO be、or not beー・・」

home ・・・ ◆ 【追記】

交響曲は、交響曲的理念を表現する。例えば、個人的発想でなく、”分業化”された社会の縮図 として の管弦楽団による本質的に”社会総意の表現”であること。また協奏曲は、”特に、選ばれた個人と集団 ・組織としての社会である管弦楽団との競合、協働の表現”という協奏曲的理念を表現する。こうしたこ とは、改めて言われることはなかったにせよ、純粋に器楽的であり、同時に抽象的という近代西洋音楽の 対他的な根本的特徴のひとつと関係して、このような表現的な理念を、音楽家はその活動を深める中で何 となく意識していくものである。ウォルトンの交響曲、協奏曲は、それが最もストレートに現れた典型的 例として考えることが出来るし、作曲者自身は、”純粋に職人的な音楽家”に憧れたにせよ、彼の作品自 体は、そういった表現を要求している。(逆に言えば完結性において、実は弱いとも云える・・・・) また、一方 で西洋近代音楽は、そういった演奏としての実現形態=”ジャンル”の形態を越えて、純粋な「音の建築 的構造」であり、例えば、シェーンベルクが言っていたように、管弦楽曲であってもその曲が真に優れて いるかピアノで置き換えてみると判明する、というような編曲可能性にあらわれるものを重視する見方が ある。こうした見方に、意識的にアプローチしていたのがGグールドで、ブラームスのニ短調ピアノ協奏 曲などでソリスト的でない管弦楽団員との等視線的な面を強調した解釈をするし、職業的シンボルである ベートーヴェンの交響曲を、冗談のような気軽さで、しかも充実した音構造としてピアノで弾いて見せた りしたのもこのような動機を考える必要がある。 これを彼は”経験的解釈”に対する”観念的解釈”と呼んでいたそうだが、こういった発想を理解するた めにも、むしろそうでないやり方(経験的解釈)の方は、どんなものか?つきつめたとするならどんなも のか?の方を、われわれのような立場のもの(西欧音楽の伝統から根本的に隔たった)は、もっと考える べきではある。(多分、交響曲の交響曲性を重んじた発想。もしくは協奏曲の協奏曲たる効果を重んじた 発想というようなものに近かろう・・・だから、それが安易に、突き詰められない在りがちの”経験的”や り方になれば、大袈裟な単に多数派向けの感情操作の交響曲になったり、空虚な個人技術の見せびらかし のための協奏曲になったりする。・・・) その際、ウォルトンのこのような作品群は、”とても良い方”の考える材料になる。 ”曲調”というものを捉える場合、協奏曲に関しては上記のことと合わせてソロの楽器の特性が、作用し ていることを考える。こういったようなことだけでも、そもそも曲調の最も根本的な方向は定まってくる。 弦楽器の場合、和音が始終使える訳でないので、厚みを出すためには細かい繰り返すような動きを織り込 んでいく必要がある。ウォルトンの弦楽器をソロにした協奏曲、ヴァイオリンのものとチェロのものは、 その共通性と違いはこの観点で捉えるなら以下のことが大きく云えるだろう。ソロのフレーズの作り方が 良く似ているし、特徴的なオーケストラのみによる短いトッカータのような部分が挿入されることなど、 こういった渦のような部分が効果的に両者で使われている。一方でチェロコンは、2楽章のガッチリした アレグロアパッショナータの一種のソナタを中央にして、両端に静かな部分が主な楽章を視覚的造形性で もって置かれ、上記の注に書いたような”不安の種”を残しているのも重要な味わいにせよ、基本的には” 閉じた静止的構造”であるのが特徴になる。 逆に、それに対してヴァイオリンコンチェルトは、渦の動きが、全体の流れの進展の要所で大きく関わる 増大、発展の構造が特徴であり、このように簡単に対比してみることは 役立つと思う。そしてヒンデミ ット的書法の影響が、全体として強く別の意味で”北方的な”ビオラ協奏曲を考えてみても現実的に作曲 者自身のイタリア生活の影響がすでに強まっていたとはいえ、ヴァイオリン、チェロの2つの協奏曲の違 いは、そこに個人と社会観の違いがより、そのような対比的なカタチで現れているということも出来るだ ろう。 ・・・2002・5/15