”B・Thomson指揮のCDを中心とした、”

◇◇ 協奏曲について、(ピアノ) ◇◇

※ ・・・ラフマニノフ・フンメル・ハーティー・ヴォーン ウィリアムス

& ブラームス・サン サーンス etc ・・・

『 Rachmaninov Comp. Piano Concertos :

Shelley, Thomson / Scottish National. O 』

『 Vaughan Williams :

Piano Concerto /THE LONDON SYMPHONY ORCHESTRA』

(pf)ハワード・シェリー

ハワード・シェリーHoward Shelleyは、1971年ロンドンでデビューしたということだし、

また最近の写真を見ても、50歳前後の人なのか?

日本でその名前を余り聞くことはないみたいだけれど、ちょっと調べても、モーツアルト

のピアノ協奏曲とかラフマニノフの”楽興の時”などいろいろ※とかショパンのソナタな

ど独奏曲、そして、ティペット、フィンジやアルウィンなどのイギリスの現代の作曲家の

作品の演奏、また、モーツアルトの弾き振りなどの他、指揮活動もやるようになっている

みたいで、変わったところではフンメルのマンドリン協奏曲を指揮したCDなど、結構たく

さんのレコーディング活動をやっている。

何人もの20世紀の重要な指揮者たちと共演しているし、また、むこうの音楽番組、その関

係のTVドキュメンタリーみたいなものにも出演したりしていて、むしろ今日の「イギリス

を代表する現役ピアニスト」みたいな人と考えた方が良さそう。

(※ラフマニノフ独奏ピアノ作品全集といった大規模なものが、ヒューペリオンから出されている。補注・2003/3/25)

私なども、実演はもちろん、ビデオ映像みたいなものでも演奏する姿を、見たことがない

からもうひとつどんなレベルの人だか、完全には判らない。が、最近、何度か来日して日

本でもお馴染みみたいになった、多分1回り下位の61年のイギリス生まれの、S・ハフなど

の演奏からも、音色や音楽作り、テクニックの点で、違いと同時にやはりCDでのシェリー

の演奏とある程度共通するものを感じるので、想像できそうな気もする。

シャンドスのブライデン・トムソンの指揮では、ハフの方が、珍しいフンメルのピアノ協

奏曲の方をやっていて、シェリーはラフマニノフの協奏曲全曲となっている訳だが、ハフ

は、来日したとき日本のオーケストラとラフマニノフの3番の協奏曲をやっていた。

ここ10年位の間、何度か来日して、”武満”の18歳の時の作品だというピアノ独奏曲

まで弾いたりして、また ロンドンシンフォニエッタなどにも関わって、様々な活動をし

ているらしいポール・クロスリーという、ピアニスト(1944年イギリス生まれだそう・・・)

も、ちょっと淡い水彩絵の具的な音色感覚と、ある種知的な音楽作りの傾向みたいなもの、

では先の2人と共通するが、クロスリーは、そんなにピアノ演奏力で、圧倒するタイプで

もなさそう。

従来 もっぱら華美に弾かれがちだったフランス系のピアノ音楽を素直に、ちょっと素朴

な感じで弾いたところに面白みのあった人だと思うけど、一方のハフは、そのラフマニノ

フの3番といったものを、ドライなテクニックで楽々弾いて、見せる人。

シェリーも、多分 このCDから、想像すると、ハフみたいに、かなりクールに演奏テクニ

ックの手早さと、安定性を、演奏会でも実現できるタイプみたいに思うけど、けれどハフ

ほどドライな活発性の感じの方向に行くのでなく、詩的な感じがよりあるみたいにも思う。

大体、ラフマニノフの4曲を全部、一流のレーベルの水準で短期間に録音してしまうとい

うことを、このシェリーのようにやれる人は現在でも何人もいないのかも?

カタログでは、アシュケナージのものが他に代表的で、あとはハンガリーの昔の”若手3

人”の一人コチシュ、ヴァシャーリなど・・

3番が難しい、というのも 今では、常識みたいになったが、実際、だいぶ以前は有名な

ホロビッツのものの他アシュケナージの物くらいが、3番だけのレコードにしても、日本

で普通に手にはいるもの全てになったんじゃないかと思う。

そのホロビッツが、未だ来日していなかった頃、57人の日本人ツアーまであったりした年

の前年「ピアノ・クォータリー誌」の1975年のインタビューで、ラフマニノフの協奏

曲について質問されたとき、

「みんな好きだ。1番は大変好き。あまり演奏されないが。2番は使い古しというか、弾

かれ過ぎだ。4番は、一番弱い。・・・今コンサートをやるなら、3番を弾くだろう。そ

のコンサートは、その偉大な人間を記念してやられなければならない。私はラフマニノ

フの親友だったんだ・・・」というふうに言っていたらしい。

にもかかわらず、このシェリーらの「ラフマニノフ:ピアノ協奏曲全集」のCDを、聴いて

まず思うことは、この4曲の協奏曲が、充分 均等な面白さがあり、それは、この作曲家

の本質に関わるという感想になる。 (2003/1/31〜2/1ここまで書く・・・)

3番は、commodo コモド=気楽に の指示の付けられた両手の指1本でも弾けるオウターヴ

で重ねられ24小節続ける、わざとらしいくらい簡単な”歌”の第1主題の呈示で、始まり

オーケストラの弦のはじめの半拍を欠いた3つの8分音符のザワワ、ザワワという動きを

主とした簡単な伴奏の付けられたその部分が終わると、Piu mosso ピウ・モッソで、独

奏者は急に、分散和音をもとにした休みのない16分音符の連続的フレーズそして、細かく

上昇していくフレーズでどんどん速められた感じになっていき、少し珍しい第1主題呈示

のあとでもう、独奏者の技巧的な早い動きの普通のカデンツァみたいなものが出てくる。

その後はじめのテンポに戻って、落ち着きを取り戻すみたいな両手の和音のつながりの2

小節くらいのピアノの音形をもとにした第2主題があり、それがノクターンみたいな音形

を中声にもつピアノ音楽に変わり、そこにドルッチェでソロのファゴットやオーボエ、ク

ラリネットが絡んだ後、ピアノの和音は両手で厚みを持った壮大さになり、ピアノのアレ

グロの装飾的走句も加わっておさまった後、展開部といえる部分になり、曲の冒頭の形そ

のままで、そのテンポに戻り、第1主題が現れる。すぐピウ・モッソでピアノが揺れ動く

ような繰り返しの音形のさざ波が高まっていって、ピウ・ヴィーヴォの、もっと活発に速

くの指示の下で、ちょうどスクリャービンの嬰ハ短調のop42のaffannatoの練習曲を思わ

せるバスの動きに中声部の細かい動きも弾かねばらない16小節の後(ショパンの前奏曲の

アジタートの嬰ヘ短調的系統の音楽ともいえる)、3連のリズムをもとにした両手のピア

ノの重厚な和音の連打と2拍を付点でとるリズムの管と弦が交叉して1楽章全体の中のff

fのクライマックスにアッチェランドしていって達する。

この頂点部分のオケと独奏者の打ち合う音楽は、ブラームスのニ短調の協奏曲と同じく、

ベートーヴェンのいわゆる”皇帝”の展開部の、ピアニストがずっとオクターヴを両手で

弾き続けなければ部分の、いろんな意味で後継であるともいえる。あと、揺れ動くような

動きがまた出てきて、しばらく音量も弱まり動きもリテヌートするが、すぐ、この作曲家

の前奏曲1曲分を越すある長くて大変なカデンツアになり、独奏者の力を誇示した後、も

とのテンポで、ほぼ元の形のあの第1主題が戻ってきて、付け足し気味の第2主題もない

短い再現部の軽い感じで1楽章は終わる。(こういう再現部が簡単に回想風に現れるのは

、ウォルトンの曲を連想する・・・)

この1楽章は、アレグロ・マ・ノンタント(多くなく)で少しゆっくり目で始まり、それ

がどんどん技巧的に速きなっていき、第2主題で少し遅くなったあと、展開部で再びだん

だん速くなり、頂点で、アレグロ・モルトになる。一旦収まって、技巧的な変化の激しい

動きのカデンツァ、そしてはじめのテンポの再現。・・・というように、速度指示が、曲の

技巧的な困難さに伴うこの曲の表情変化・内容に深く関係している。

この曲に較べると、ベートーヴェンの変ホ長調の協奏曲の最初の楽章も、再現部で序奏の

ピアノのカデンツアが現れるところで、ちょっとsenza tempoになるくらいで冒頭のアレ

グロ指示はずっと全く変わらないわけだし、”ロマン派”といえるブラームスのさきの協

奏曲の1楽章でも第2主題の出るところで、ピウ・ポコ・モデラートの指示があり、終わ

りにポコ・ピウ・アニマートがでるだけあとはずっとテンポ指示でもあるマエストーソで

あり、リタルダント指示も1つもない。

ラフマニノフのこの曲の、例えば、第1主題が呈示されどんどん速まって、勢いが余った

感じの小さなカディンツァのあと、モデラートに落ちて、低音の弦とファゴットが第1主

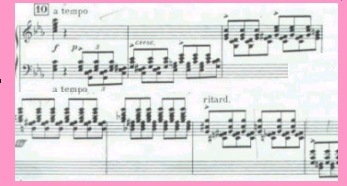

題を少し移した落ち着いたフレーズを出し、すぐ1小節だけ2分の3拍子で、アラルガン

ドし、すぐ、ア・テンポで戻し、リタルダンド指示の後また直ぐにア・テンポとなって、

第2主題が呈示されるのだが、こういった細かい指示のある部分に対して シェリー、ト

ムソン盤は、アラルガントでテンポを落としつつ音を強め、それをア・テンポで直ぐ戻し

、またrit指示された小節のところから、テンポを落とし、また戻すのを忠実にやってい

る。そして、頂点に到る部分も、最初のテンポから、ピウ・モッソ、ピウ・ヴィーヴォの

6連符の動き、それから、アレグロの和音連打がffでアッチェランドし、アラ・ブレーヴ

ェのアレグロ・モルトに到るテンポ変化の流れも、彼らの演奏では、非常に精密な感覚で

再現されている印象であり、ritがあるところで、ちゃんと行われるのと同様、また余分

な指示されていないテンポ変化も、独奏者の楽器における自然なフレージングに合わせる

ような場合の他は殆ど無く、かっちり進んでいく。このことは全体にシェリー、トムソン

盤の大きな特徴でもある。

こういったことは、案外、充分にはやられていないことでもある。バイロン・ジャニスは

、優秀なピアニストで、バリバリと弾くし、音楽も面白みをちゃんと持った人だが、Aド

ラティと一緒にやったこのラフマニノフの3番では、とても 魅力を持つ部分もあるけれ

ど、テンポの点ではrit指示も殆ど無視しているし、ピウ・モッソもアッチェランドも充

分感じられず、大体の部分を早めのアレグロやモデラートですっ飛ばして弾き通し、あま

り譜面指示と関係ないところでルバ−ト気味にしたりする結果、技術的卓抜さと同時に、

妙にあっさりした感じになる。

アシュケナージのレコードは、音楽学生のお手本みたいに使われることも多いらしいが、  63年録音のアナトール・フィストーラリ指揮でやった3番のものでは、先の小さなカデン

ツアの後の部分で、アラルガントのあとで直ぐテンポが戻ってくるカンジが乏しく、時間

の伸び縮みによる雰囲気の切り替えが余りなく、ぼんやりとテンポが戻って、大味な感じ

はどうしてもする。これは、そもそもアシュケナージの冒頭のテンポがかなり遅めという

ことは当然関係していると思われるのだが、そこから、もっと重要なのは、肝心の頂点部

分で、ピウ・ヴィーヴォの部分の中声部の音が抑えられていて、それほど生きていないし

、上声の3連符のひとつの短いA音からはじまり、C、B、A#、A、G#、A、Bという風なメ

ロディーで、長い音とテヌートのついた短い音が繰り返しのアクセントのように続いてい

くのだが、アシュケナージの場合、(例えば、むしろあとのA#の方も押さえつけて弾く

ような”変な?”歌わせ方ゆえ)少しオーバーにいうと4分の4拍子の単調に2拍と4拍

が強調されたように聞こえ(乱暴な表現だけど・・・)、また 音量変化は付けられるがピ

ウ・ヴィーヴォの感じは余りしない。やはり、和音の連打部分でアッチェランドし、アレ

グロ・モルトの変化をするのだけれど、ここでも何だか曲の基本的テンポが少々遅い感じ

がする。これは、アシュケナージのピアノの音色の独特の豊麗さが災いしているともいえ

るのだろう。この音で聴くと、譜面の指示のモルト・マルカートの感じがなくなるわけだ

し、そこに輪をかけて、ここでのオケの方の鳴らせ方も、ホルンとファゴットの丸っこい

響きを、ずっと付点4分音符と8分音符の単調なリズムで繰り返して鳴らして”伴奏”し

ているのでなおさら、切迫感は乏しくなる。

シェリー、トムソン盤だと、ピウ・ヴィーボのところの中声部は、渦を巻くように絡みつ

き、その上声も緊張感をもったもので、その後もたしかに、ピアノの音はアシュケナージ

に較べると、相当 痩せた感じの音だが、全くモルト・マルカートでシャープに頂点に、

到る。ブライデン・トムソンの指揮は、譜面のテンポに関してはとても精密な感じである

ことが多いが、音量のダイナミックに関しては、クレッシェンドやフォルテ、ピアノの

譜面の指示を単純に音にするというより、ニュアンスの変化程度に止める傾向がある。音

量の変化を余り単純に付けると、音楽の流れを分断してしまい、これは考えの足りない演

奏家が、譜面にfとあると自動的に音量を大きくしてしまう場合に、よくある結果で、そ

れに対して このひとの場合、曲全体の大きな流れに注目して、ダイナミックを付けてい

く傾向があるし、またメロディーの移り変わりや変化に注目させようとする。この部分に

おいても、アレグロの独奏パートの和音の連打に入って、3小節目のホルンの変ロ音のフ

ォルテを、目立つように演奏して、続くアレグロ・モルトのあとの管のファンファーレの

予兆として意識させようとするのも効果的だし、アッチェランドに入る前のオケの締まっ

た響きで、合わせている中の、ティンパニのフォルテのついた4つの音も、上手に入る。

(2003/2/16ここまでに書きました・・・)

けなしているようで、気の毒なのでアシュケナージ盤について、言い添えておくなら、や

はり、全般に豊かで透明なピアノの響きは魅力だし、とくに長いカディンツァのところの

演奏などやはりきれい。(ロシア音楽のついでに、書いておけば、アシュケナージのスク

リャービン”ソナタ全集”は、豊かな響きとくふうされた演奏でとても良いもの。また、

作品56-1の4つの小品のような作品も、アシュケナージ独特のアルペジオの使い方と彼の

音の響きなどで、とくに充実した音楽になっている例になる。)

ラフマニノフのこの曲といえば、当然 ホロヴィッツの録音がある。

ホロヴィッツに対して、以前は”知的な演奏でない”などと、得意になって云いたがるひ

とが結構いたものだが、まず、ばからしい意見であることがほとんどで、そこのある種の

表現の激しさについていけないだけであって、そんな人たちにかぎって大体が、代わりに

どうでもいいような、つまらない表面的な演奏を持ち上げていたりする。

ホロヴィッツの音楽に関した意見は、大体 的をいたもので、自分の観点をもつ経験を積ん

だ重要な音楽家としての発言と考えるべきなのだが、そのホロヴィッツの強く意識してい

たラフマニノフの、3番の演奏は、先に引用したインタビューでの答えなどと相応なもの

がやはりある。

(ついでに、書いておけば彼が子供の頃に、スクリャービンに会ったことのある話を特に

しているのは、ソフロニツキーに対抗する正当性を意識していたのかもしれない?モス

クワコンサートで”帰郷”したとき、スクリャービンの娘と会見しているときの態度は

微妙なものがあったのかもしれない?)

ホロヴィッツのものは、BMGにライナーと共演した51年録音のものと83年の初来日の少し

前になる78年に映像録画されているメーターとのもの、そのあとのオーマンディーと入れ

た録音が、代表的なものになるだろうが、78年のものは、落ちた音や音の少し硬い感じと

危なっかしいところもあるが(日本にはじめて来たときほど極端でないが)基本的にオー

マンディー盤とこれは、よく似た解釈になっている。同じ、ニューヨーク・フィルハーモ

ニー(あとで、このオケの音色が不向きだった、と本人は語っていたが・・)を使ったほぼ

同じような感じだが、両者のうち、メーターの方はもっと、押しの強い感じで、木目は粗

く、オーマンディーの方は、丸みのある感じで、粗は少なめな演奏になっている。51年の

ものもまた、基本的には似たようなものといえるが、高齢のホロヴィッツの演奏の方が、

このピアニストの考え方のより濃厚な演奏だともいえるから、一応 そちらを中心に見て

みる。

ホロヴィッツは相当、意識的に楽譜を検討して、いわゆる ”ピアニスティック”な見地

から、自分独自のものを投入していくようなのだが、(プロコフィエフのソナタのレコー

ドなどで譜面の間違い箇所をそのまま弾いているという話しもあるが、それほど大した問

題でもないし、一般に中年期ぐらいの録音は、やはりこの検討しようとする傾向はやはり

相当あるみたい・・)曲の部分的変化に、テンポの点でも各々対応した演奏をするし、第1

楽章の頂点部分など、激しいクライマックスを作り出す。個々のピアノの手さばきによる

きらびやかなフレーズを中心にして、そういった部分が独立して強調され、のびもするが、

特に、第2楽章のような音楽の場合、他の誰も見られないくらい、”意味の分かる”音楽

になるし、(あるイミ、妙なことでもあるけれど、ラフマニノフの残した録音以上に・・・)

もとろん、シェリーのような、先鋭な速いスピードできっちり通すということは、70を

過ぎたホロヴィッツに見られるわけでないが、それでも速い部分のスリルは十分あるし、

少々荒く勝手な感じなることはあっても、若々しいシェリーよりもむしろショッキングな

強音も含めて、何より、壮大で豪快、その低音の鳴らし方、豊かなペダルの響きを使った

音による大きな流れのある音楽に、最後まで、作り上げてみせる。

それは、ピアノの部分だけでなく、オーケストラのみの所も、そんな感じになる。全体に

ピアノの”歌う”ような流れが強調され、拍は単純に刻むのから全体的に弱めになる。

ベン(十分に)・カンタービレの指示の目立つ30小節続く、2楽章インテルメッツオの冒

頭部分でホロヴィッツ盤では、メーターのものもオーマンディーのものも、独立した一曲

のように、少し譜面指示より大きめの音で、表情が深く彫り込んだ感じで付けられる。

ホロヴィッツ盤を聴くと、シェリー、トムソン盤より、ある面、もっと充実したものがあ

り、非常に”本来的なもの”がある、とも思わせられる。

シェリー、トムソン盤でも、2楽章のアダージョようなピアノを歌わさねばならない音楽

は、もちろん、そんなにきちっとした拍子がずっととられているわけでないし、また、確

かにあるパワフルな感じのホロヴィッツ盤ではあるけど、何かすこし支配的な感じのして

くる、その演奏をずっと聴いていると、2楽章冒頭部分などでも、よりオーケストラの各

奏者の存在の見える、シェリー、トムソン盤の控えめな態度が、精密という面を除いても、

なつかしくなる。

(2003/2/18。また2/20、3行ほど付け足す・・・・)

第2番は、その一般的に出ている楽譜には、メトロノームの指示が載っていて、1楽章の

出だしの全音符のピアノだけの8小節の重厚な和音で始まるモデラートは、2分音符で66、

展開部のオーケストラがトリルを入れている間、せわしくピアニストが弾かねばならない

ピウ・ヴィーヴォのところは、まず2分音符で76、それから80、そしてアレグロで、96

再現部で第1主題の後半の有名な旋律を、わかりやすい左手のアルペジオ的な音形を伴っ

てほぼ、単独に弾く部分が、メノ・モッソで、2分音符の76、他・・というような具体的数

字が与えられている。

”通俗名曲”みたいに考えられやすかった、この曲に対して、ピアニストがバンバン弾き

飛ばして行くパターンも、結構ありそうだけれど、あるイミ、いかにも”ロマンティック”

なものの伺える速度指示に対して、そもそも、作曲者自らの残した有名なストコフスキー

との共演した1934年の録音が、この指定に完全には従っていない。だから、大体の所、こ

ういったメトロノーム指示の数字は、多くの人に無難な標準的目安なのであり、ラフマニ

ノフ自身も、演奏家としては、独特のラフマニノフ的テンポが、ありうる、ということな

のかもしれない。

シェリー・トムソン盤は、まず、ラフマニノフの自作自演盤を念頭に置き、そしてメトロ

ノーム的な標準的なテンポに対しても、それなりに、意識的になって”造形”された演奏

といえるところがある。例えば、

まず、冒頭の全音符の和音を主とした8小節までの部分は、66より、遅く、 ア・テンポ

になって、しばらくでかなりより速くなり、アルペジオ的低音の鍵盤の波のような動きに、

右手でより重厚な音を付け加えるくらいから、66のテンポに戻り、ウンポコ・ピウ・モッ

ソの両手の独立した”線的”動きの重なる技巧的な速い部分になるが、こういった最初ア

ルペジョ的部分が随分速いなどといった変化は、勝手と云うより、自作自演盤の流れとほ

ぼ似たものになっている。

また、全体を通した印象も、シェリー・トムソン盤は、ストコフスキーとラフマニノフの

自作自演盤全体の感じに似ていて、ある種の瑞々しさを伴った感じも含め、80年代末の録

音技術で再現している風なところすらあるかもしれない。

その第1楽章の冒頭の和音の後、第1主題のハ短調のメロディーがオーケストラ部分で、

奏されている間、ピアノが波のような音形をずっと弾いた後、小さなピアノのカディンツ

ァみたいな走句のフレーズのあと、変ホ長調の第2主題が、先に書いたテンポのモデラー

トでやられ、また、独奏ピアノの走句を挟んで、展開部でピアノの両手の線的交叉する動

きがピウ・ビーヴォでテンポを速め、アッチェランドを経過して、オーケストラとの掛け

合いが激しくなり、先に挙げた数字のアレグロで、両手の重厚な和音で打ち合い、ちょっ

とritした後、この曲の中で最も特徴的なピアノの上昇的な8小節の和音のクレッシェン

63年録音のアナトール・フィストーラリ指揮でやった3番のものでは、先の小さなカデン

ツアの後の部分で、アラルガントのあとで直ぐテンポが戻ってくるカンジが乏しく、時間

の伸び縮みによる雰囲気の切り替えが余りなく、ぼんやりとテンポが戻って、大味な感じ

はどうしてもする。これは、そもそもアシュケナージの冒頭のテンポがかなり遅めという

ことは当然関係していると思われるのだが、そこから、もっと重要なのは、肝心の頂点部

分で、ピウ・ヴィーヴォの部分の中声部の音が抑えられていて、それほど生きていないし

、上声の3連符のひとつの短いA音からはじまり、C、B、A#、A、G#、A、Bという風なメ

ロディーで、長い音とテヌートのついた短い音が繰り返しのアクセントのように続いてい

くのだが、アシュケナージの場合、(例えば、むしろあとのA#の方も押さえつけて弾く

ような”変な?”歌わせ方ゆえ)少しオーバーにいうと4分の4拍子の単調に2拍と4拍

が強調されたように聞こえ(乱暴な表現だけど・・・)、また 音量変化は付けられるがピ

ウ・ヴィーヴォの感じは余りしない。やはり、和音の連打部分でアッチェランドし、アレ

グロ・モルトの変化をするのだけれど、ここでも何だか曲の基本的テンポが少々遅い感じ

がする。これは、アシュケナージのピアノの音色の独特の豊麗さが災いしているともいえ

るのだろう。この音で聴くと、譜面の指示のモルト・マルカートの感じがなくなるわけだ

し、そこに輪をかけて、ここでのオケの方の鳴らせ方も、ホルンとファゴットの丸っこい

響きを、ずっと付点4分音符と8分音符の単調なリズムで繰り返して鳴らして”伴奏”し

ているのでなおさら、切迫感は乏しくなる。

シェリー、トムソン盤だと、ピウ・ヴィーボのところの中声部は、渦を巻くように絡みつ

き、その上声も緊張感をもったもので、その後もたしかに、ピアノの音はアシュケナージ

に較べると、相当 痩せた感じの音だが、全くモルト・マルカートでシャープに頂点に、

到る。ブライデン・トムソンの指揮は、譜面のテンポに関してはとても精密な感じである

ことが多いが、音量のダイナミックに関しては、クレッシェンドやフォルテ、ピアノの

譜面の指示を単純に音にするというより、ニュアンスの変化程度に止める傾向がある。音

量の変化を余り単純に付けると、音楽の流れを分断してしまい、これは考えの足りない演

奏家が、譜面にfとあると自動的に音量を大きくしてしまう場合に、よくある結果で、そ

れに対して このひとの場合、曲全体の大きな流れに注目して、ダイナミックを付けてい

く傾向があるし、またメロディーの移り変わりや変化に注目させようとする。この部分に

おいても、アレグロの独奏パートの和音の連打に入って、3小節目のホルンの変ロ音のフ

ォルテを、目立つように演奏して、続くアレグロ・モルトのあとの管のファンファーレの

予兆として意識させようとするのも効果的だし、アッチェランドに入る前のオケの締まっ

た響きで、合わせている中の、ティンパニのフォルテのついた4つの音も、上手に入る。

(2003/2/16ここまでに書きました・・・)

けなしているようで、気の毒なのでアシュケナージ盤について、言い添えておくなら、や

はり、全般に豊かで透明なピアノの響きは魅力だし、とくに長いカディンツァのところの

演奏などやはりきれい。(ロシア音楽のついでに、書いておけば、アシュケナージのスク

リャービン”ソナタ全集”は、豊かな響きとくふうされた演奏でとても良いもの。また、

作品56-1の4つの小品のような作品も、アシュケナージ独特のアルペジオの使い方と彼の

音の響きなどで、とくに充実した音楽になっている例になる。)

ラフマニノフのこの曲といえば、当然 ホロヴィッツの録音がある。

ホロヴィッツに対して、以前は”知的な演奏でない”などと、得意になって云いたがるひ

とが結構いたものだが、まず、ばからしい意見であることがほとんどで、そこのある種の

表現の激しさについていけないだけであって、そんな人たちにかぎって大体が、代わりに

どうでもいいような、つまらない表面的な演奏を持ち上げていたりする。

ホロヴィッツの音楽に関した意見は、大体 的をいたもので、自分の観点をもつ経験を積ん

だ重要な音楽家としての発言と考えるべきなのだが、そのホロヴィッツの強く意識してい

たラフマニノフの、3番の演奏は、先に引用したインタビューでの答えなどと相応なもの

がやはりある。

(ついでに、書いておけば彼が子供の頃に、スクリャービンに会ったことのある話を特に

しているのは、ソフロニツキーに対抗する正当性を意識していたのかもしれない?モス

クワコンサートで”帰郷”したとき、スクリャービンの娘と会見しているときの態度は

微妙なものがあったのかもしれない?)

ホロヴィッツのものは、BMGにライナーと共演した51年録音のものと83年の初来日の少し

前になる78年に映像録画されているメーターとのもの、そのあとのオーマンディーと入れ

た録音が、代表的なものになるだろうが、78年のものは、落ちた音や音の少し硬い感じと

危なっかしいところもあるが(日本にはじめて来たときほど極端でないが)基本的にオー

マンディー盤とこれは、よく似た解釈になっている。同じ、ニューヨーク・フィルハーモ

ニー(あとで、このオケの音色が不向きだった、と本人は語っていたが・・)を使ったほぼ

同じような感じだが、両者のうち、メーターの方はもっと、押しの強い感じで、木目は粗

く、オーマンディーの方は、丸みのある感じで、粗は少なめな演奏になっている。51年の

ものもまた、基本的には似たようなものといえるが、高齢のホロヴィッツの演奏の方が、

このピアニストの考え方のより濃厚な演奏だともいえるから、一応 そちらを中心に見て

みる。

ホロヴィッツは相当、意識的に楽譜を検討して、いわゆる ”ピアニスティック”な見地

から、自分独自のものを投入していくようなのだが、(プロコフィエフのソナタのレコー

ドなどで譜面の間違い箇所をそのまま弾いているという話しもあるが、それほど大した問

題でもないし、一般に中年期ぐらいの録音は、やはりこの検討しようとする傾向はやはり

相当あるみたい・・)曲の部分的変化に、テンポの点でも各々対応した演奏をするし、第1

楽章の頂点部分など、激しいクライマックスを作り出す。個々のピアノの手さばきによる

きらびやかなフレーズを中心にして、そういった部分が独立して強調され、のびもするが、

特に、第2楽章のような音楽の場合、他の誰も見られないくらい、”意味の分かる”音楽

になるし、(あるイミ、妙なことでもあるけれど、ラフマニノフの残した録音以上に・・・)

もとろん、シェリーのような、先鋭な速いスピードできっちり通すということは、70を

過ぎたホロヴィッツに見られるわけでないが、それでも速い部分のスリルは十分あるし、

少々荒く勝手な感じなることはあっても、若々しいシェリーよりもむしろショッキングな

強音も含めて、何より、壮大で豪快、その低音の鳴らし方、豊かなペダルの響きを使った

音による大きな流れのある音楽に、最後まで、作り上げてみせる。

それは、ピアノの部分だけでなく、オーケストラのみの所も、そんな感じになる。全体に

ピアノの”歌う”ような流れが強調され、拍は単純に刻むのから全体的に弱めになる。

ベン(十分に)・カンタービレの指示の目立つ30小節続く、2楽章インテルメッツオの冒

頭部分でホロヴィッツ盤では、メーターのものもオーマンディーのものも、独立した一曲

のように、少し譜面指示より大きめの音で、表情が深く彫り込んだ感じで付けられる。

ホロヴィッツ盤を聴くと、シェリー、トムソン盤より、ある面、もっと充実したものがあ

り、非常に”本来的なもの”がある、とも思わせられる。

シェリー、トムソン盤でも、2楽章のアダージョようなピアノを歌わさねばならない音楽

は、もちろん、そんなにきちっとした拍子がずっととられているわけでないし、また、確

かにあるパワフルな感じのホロヴィッツ盤ではあるけど、何かすこし支配的な感じのして

くる、その演奏をずっと聴いていると、2楽章冒頭部分などでも、よりオーケストラの各

奏者の存在の見える、シェリー、トムソン盤の控えめな態度が、精密という面を除いても、

なつかしくなる。

(2003/2/18。また2/20、3行ほど付け足す・・・・)

第2番は、その一般的に出ている楽譜には、メトロノームの指示が載っていて、1楽章の

出だしの全音符のピアノだけの8小節の重厚な和音で始まるモデラートは、2分音符で66、

展開部のオーケストラがトリルを入れている間、せわしくピアニストが弾かねばならない

ピウ・ヴィーヴォのところは、まず2分音符で76、それから80、そしてアレグロで、96

再現部で第1主題の後半の有名な旋律を、わかりやすい左手のアルペジオ的な音形を伴っ

てほぼ、単独に弾く部分が、メノ・モッソで、2分音符の76、他・・というような具体的数

字が与えられている。

”通俗名曲”みたいに考えられやすかった、この曲に対して、ピアニストがバンバン弾き

飛ばして行くパターンも、結構ありそうだけれど、あるイミ、いかにも”ロマンティック”

なものの伺える速度指示に対して、そもそも、作曲者自らの残した有名なストコフスキー

との共演した1934年の録音が、この指定に完全には従っていない。だから、大体の所、こ

ういったメトロノーム指示の数字は、多くの人に無難な標準的目安なのであり、ラフマニ

ノフ自身も、演奏家としては、独特のラフマニノフ的テンポが、ありうる、ということな

のかもしれない。

シェリー・トムソン盤は、まず、ラフマニノフの自作自演盤を念頭に置き、そしてメトロ

ノーム的な標準的なテンポに対しても、それなりに、意識的になって”造形”された演奏

といえるところがある。例えば、

まず、冒頭の全音符の和音を主とした8小節までの部分は、66より、遅く、 ア・テンポ

になって、しばらくでかなりより速くなり、アルペジオ的低音の鍵盤の波のような動きに、

右手でより重厚な音を付け加えるくらいから、66のテンポに戻り、ウンポコ・ピウ・モッ

ソの両手の独立した”線的”動きの重なる技巧的な速い部分になるが、こういった最初ア

ルペジョ的部分が随分速いなどといった変化は、勝手と云うより、自作自演盤の流れとほ

ぼ似たものになっている。

また、全体を通した印象も、シェリー・トムソン盤は、ストコフスキーとラフマニノフの

自作自演盤全体の感じに似ていて、ある種の瑞々しさを伴った感じも含め、80年代末の録

音技術で再現している風なところすらあるかもしれない。

その第1楽章の冒頭の和音の後、第1主題のハ短調のメロディーがオーケストラ部分で、

奏されている間、ピアノが波のような音形をずっと弾いた後、小さなピアノのカディンツ

ァみたいな走句のフレーズのあと、変ホ長調の第2主題が、先に書いたテンポのモデラー

トでやられ、また、独奏ピアノの走句を挟んで、展開部でピアノの両手の線的交叉する動

きがピウ・ビーヴォでテンポを速め、アッチェランドを経過して、オーケストラとの掛け

合いが激しくなり、先に挙げた数字のアレグロで、両手の重厚な和音で打ち合い、ちょっ

とritした後、この曲の中で最も特徴的なピアノの上昇的な8小節の和音のクレッシェン  ドになったあと、重厚なピアノのオクターブの響きを伴った行進曲の格好で第1主題の前

半がオケで再現として戻ってくる。それがメノ・モッソ76の柔らかいピアノ音楽の情緒的

なものに変貌したのち、オケだけで第2主題もモデラート69で僅かに再現して、コーダに

はいりメノ・モッソ63でもっと遅くなるが、最後14小節くらいだけ急にアッチェランド

して終わる。

第2楽章は、一応 3部形式で、アダージョ・ソステヌートで間に、アニマートの動きの

速くなる部分を置いて、また元のテンポでアダージョになる。

第3楽章は、一聴すると、いかにもロンド形式っぽい音楽だが、少し複雑で、アレグロ・

スケルツァンドで、次にでる第1主題と部分的に似たオケのみの前の楽章からの冒頭の弦

の動きの連結部分ぽい音楽のあと、始まりを示すようなピアノの鍵盤の上から下までの派

手なグリッサンド風の音があり、第3番の3楽章のマーチの主題と似た音形 の第1主題

が、アレグロでピアノが両手で技巧的にパタパタと演奏する部分から、移り変わって左手

のアルペジオ的音形を伴うメロディックなモデラートの第2主題になる。続いて、遅いメ

ノ・モッソで第1主題の断片がゆらゆらとピアノで鳴り、その第1主題の変奏形みたいに

してピウ・モッソ、プレストとどんどん速くなっていき、フガートな変奏もはさんで、ピ

アノソロの両手の流れるような動きが速くなっていき、最後にオケのみでピウ・ヴィーボ

で最も速く重厚な音で第1主題が奏されたのち、転換しモデラートの第2主題が、調が変

わるが、ほぼ同じようでる。そしてまた調の変わった状態で、第1主題のどんどん速まる

変奏部分が、ほぼ同じ様だが短縮されてつながり、アッチェランドし、アジタートでピア

ノはパタパタ動き、プレストではじめのグリッサンドが少し変形して出現し区切りをつけ

たあと、最後に力強いものに変わった第2主題が朗々と歌われ、終わりはおまけのように

ピウ・ヴィーボ、リゾリュートで、激しく急速度の動きで全曲を閉じる。

第1楽章は、また始めと終わりだけの少しの部分を別にすると、3番の第1楽章の頂点部

分に向かい穏やかになるテンポ的な動き、(独立的な長いカディンツア部分を除く)大き

な流れとほぼ同様で、第3楽章は、第1主題の運動的性格Aと第2主題の叙情的性格Bが、

2つの対比的速度でもあり、そこにどんどん速くなる第1主題の変奏曲A’と短縮化したA”

部分をつなげることで、各々に続く第2主題部分が各々変わっていく・・

、という具合で、ラフマニノフのこういった曲の場合、速度表示をここで問題にするのは、

曲の対比と進展の構造において、心拍数などと、ある程度関係する打拍の速度が主題の旋

律の情緒に根本的に結びつく感じであるからで、戦後音楽によくあるような単に数量的な

曲の速度変化でもないし、一曲内ほとんど速度変化の指示をしない古典派以前の音楽でも

ないということ。

シェリー・トムソン盤は、こういった第1楽章、第3楽章の山場などの速度変化をそのく

らいか、すこし速いくらい、ほぼメトロノーム的にもやっているが、ただ、ラフマニノフ

の自作自演盤などとも、違うのは、まず 3楽章のアレグロ・スケルツァンドで、メトロ

ノームだと、2分音符で116だが、ラフマニノフは、120くらい、シェリーは126くらいで、

もっと速い。第2主題が出てくるちょと前のピアノソロのメノモッソの前まで、締まった

きっちりしたリズムで奏されるので、非常にシャープな感じになる。また、ピアノだけで

なく冒頭の導入部の、導入部分の簡単だが少しトリッキーな動きの弦のところも、普通、

モコモコとした動きに聞こえるにもかかわらず、ピリッとした感じを失わないし、またこ

のパタパタした動きで始まる第1主題を変えて繰り返し呈示の最後、ffで強調してピアノ

が両手の重厚な和音で第1主題の原型みたいな格好を確認するように出てくるところで、

(その後の第2主題に緩やかに移っていく始めにも第1主題はちらつくが)オケが、ピア

ノのffの前に、前の小節の8分音符からG-Cの音を入れる時の独特な鋭さもこの3楽章始

めの方の演奏の特徴を現している。この感覚は、ソロモンがいわゆる月光ソナタの嬰ト短

調の第2主題から派生する重ねた8分音符で連打するロ音から嬰ニ音への楽想を奏する際

などの非常に特徴的な鋭利な動きや、彼がチャイコフスキーのピアノ協奏曲をやったとき

のハ−ティーの指揮するオケの3楽章の舞曲風なリズムの独特な鋭さなどと、共通するも

のでもある。

逆に、もう一つ典型的な部分は、2楽章の冒頭でここはより遅い、オーケストラのみの静

かに響く4小節辺りになる。シェリー・トムソン盤のこの部分を聴くと、変ホ長調からホ

長調に転換するこの部分の、半音階的バスの歩み、C・B・A♭・G・F・E♭・G#・E・D#・

C#・(C)と低音弦で下りながら調を変え、前の楽章と違った世界に移っていく正にその

瞬間、独特な厳粛さのデリケートな表現、そこのクラリネット、ファゴット、ホルンの音

その後、ピアノの3連音が流れてきて、ソロのフルートが入るって来る・・・、ちょっとこ

の曲の他で聴いたことのない様な雰囲気になる。”デジタル録音”がその霊妙な空気み

たいなものになる分解された楽器の音を捉えているが、テンポの点では確かに、楽譜の4

分の4拍子で、4分音符で52と冒頭で記されるが、シェリー・トムソン盤は始めは40ぐ

らいのかなりの遅さでゆっくり2分音符を奏していき、4小節目の4つの4分音符ではも

っと遅い感じになってから、ピアノの音が導かれる。ピアノの3連音が始まってからも、

しばらくはテンポは、遅いままだがフルートが入ってきて、しばらくで52ぐらいのスピ

−ドになり、かなりそこを安定的な中心とするテンポでもって、アニマートぐらいのとこ

ろまで進める。しかし、このやりかたに近いものは、ストコフスキー&ラフマニノフがや

っているわけで、始めから変化していくテンポの流れは、よく似ているし、ただシェリー

・トムソン盤ほど、遅くしていないとはいえる。

(シェリー・トムソン盤の2楽章の全体の流麗な美しさ、のある種の”深さ”を味わうに

は、あんまり再生機械が悪いと、やっぱり駄目みたいなのは、それなりに重要なことに

なる。 LP初期の音などと、違った感覚 がそこの根本にあって、その意味では、晩年

のヴァントの音楽を独特なものにしているのも、こういう技術的発達状況と関係ありそ

うな気もする。・・・まあ、ヴァントについては常識程度にしか知らないけど・・・

そしてその晩年近くのヴァントの音楽とこういったB・トムソンの一連のCD盤の音の感

覚は、そのような点でとても近いところがあり、もしかして、この関連は、ヨーロッパ

のクラシック音楽産業の中で何らかの理由みたいなものを見つけられるかも??)

ドになったあと、重厚なピアノのオクターブの響きを伴った行進曲の格好で第1主題の前

半がオケで再現として戻ってくる。それがメノ・モッソ76の柔らかいピアノ音楽の情緒的

なものに変貌したのち、オケだけで第2主題もモデラート69で僅かに再現して、コーダに

はいりメノ・モッソ63でもっと遅くなるが、最後14小節くらいだけ急にアッチェランド

して終わる。

第2楽章は、一応 3部形式で、アダージョ・ソステヌートで間に、アニマートの動きの

速くなる部分を置いて、また元のテンポでアダージョになる。

第3楽章は、一聴すると、いかにもロンド形式っぽい音楽だが、少し複雑で、アレグロ・

スケルツァンドで、次にでる第1主題と部分的に似たオケのみの前の楽章からの冒頭の弦

の動きの連結部分ぽい音楽のあと、始まりを示すようなピアノの鍵盤の上から下までの派

手なグリッサンド風の音があり、第3番の3楽章のマーチの主題と似た音形 の第1主題

が、アレグロでピアノが両手で技巧的にパタパタと演奏する部分から、移り変わって左手

のアルペジオ的音形を伴うメロディックなモデラートの第2主題になる。続いて、遅いメ

ノ・モッソで第1主題の断片がゆらゆらとピアノで鳴り、その第1主題の変奏形みたいに

してピウ・モッソ、プレストとどんどん速くなっていき、フガートな変奏もはさんで、ピ

アノソロの両手の流れるような動きが速くなっていき、最後にオケのみでピウ・ヴィーボ

で最も速く重厚な音で第1主題が奏されたのち、転換しモデラートの第2主題が、調が変

わるが、ほぼ同じようでる。そしてまた調の変わった状態で、第1主題のどんどん速まる

変奏部分が、ほぼ同じ様だが短縮されてつながり、アッチェランドし、アジタートでピア

ノはパタパタ動き、プレストではじめのグリッサンドが少し変形して出現し区切りをつけ

たあと、最後に力強いものに変わった第2主題が朗々と歌われ、終わりはおまけのように

ピウ・ヴィーボ、リゾリュートで、激しく急速度の動きで全曲を閉じる。

第1楽章は、また始めと終わりだけの少しの部分を別にすると、3番の第1楽章の頂点部

分に向かい穏やかになるテンポ的な動き、(独立的な長いカディンツア部分を除く)大き

な流れとほぼ同様で、第3楽章は、第1主題の運動的性格Aと第2主題の叙情的性格Bが、

2つの対比的速度でもあり、そこにどんどん速くなる第1主題の変奏曲A’と短縮化したA”

部分をつなげることで、各々に続く第2主題部分が各々変わっていく・・

、という具合で、ラフマニノフのこういった曲の場合、速度表示をここで問題にするのは、

曲の対比と進展の構造において、心拍数などと、ある程度関係する打拍の速度が主題の旋

律の情緒に根本的に結びつく感じであるからで、戦後音楽によくあるような単に数量的な

曲の速度変化でもないし、一曲内ほとんど速度変化の指示をしない古典派以前の音楽でも

ないということ。

シェリー・トムソン盤は、こういった第1楽章、第3楽章の山場などの速度変化をそのく

らいか、すこし速いくらい、ほぼメトロノーム的にもやっているが、ただ、ラフマニノフ

の自作自演盤などとも、違うのは、まず 3楽章のアレグロ・スケルツァンドで、メトロ

ノームだと、2分音符で116だが、ラフマニノフは、120くらい、シェリーは126くらいで、

もっと速い。第2主題が出てくるちょと前のピアノソロのメノモッソの前まで、締まった

きっちりしたリズムで奏されるので、非常にシャープな感じになる。また、ピアノだけで

なく冒頭の導入部の、導入部分の簡単だが少しトリッキーな動きの弦のところも、普通、

モコモコとした動きに聞こえるにもかかわらず、ピリッとした感じを失わないし、またこ

のパタパタした動きで始まる第1主題を変えて繰り返し呈示の最後、ffで強調してピアノ

が両手の重厚な和音で第1主題の原型みたいな格好を確認するように出てくるところで、

(その後の第2主題に緩やかに移っていく始めにも第1主題はちらつくが)オケが、ピア

ノのffの前に、前の小節の8分音符からG-Cの音を入れる時の独特な鋭さもこの3楽章始

めの方の演奏の特徴を現している。この感覚は、ソロモンがいわゆる月光ソナタの嬰ト短

調の第2主題から派生する重ねた8分音符で連打するロ音から嬰ニ音への楽想を奏する際

などの非常に特徴的な鋭利な動きや、彼がチャイコフスキーのピアノ協奏曲をやったとき

のハ−ティーの指揮するオケの3楽章の舞曲風なリズムの独特な鋭さなどと、共通するも

のでもある。

逆に、もう一つ典型的な部分は、2楽章の冒頭でここはより遅い、オーケストラのみの静

かに響く4小節辺りになる。シェリー・トムソン盤のこの部分を聴くと、変ホ長調からホ

長調に転換するこの部分の、半音階的バスの歩み、C・B・A♭・G・F・E♭・G#・E・D#・

C#・(C)と低音弦で下りながら調を変え、前の楽章と違った世界に移っていく正にその

瞬間、独特な厳粛さのデリケートな表現、そこのクラリネット、ファゴット、ホルンの音

その後、ピアノの3連音が流れてきて、ソロのフルートが入るって来る・・・、ちょっとこ

の曲の他で聴いたことのない様な雰囲気になる。”デジタル録音”がその霊妙な空気み

たいなものになる分解された楽器の音を捉えているが、テンポの点では確かに、楽譜の4

分の4拍子で、4分音符で52と冒頭で記されるが、シェリー・トムソン盤は始めは40ぐ

らいのかなりの遅さでゆっくり2分音符を奏していき、4小節目の4つの4分音符ではも

っと遅い感じになってから、ピアノの音が導かれる。ピアノの3連音が始まってからも、

しばらくはテンポは、遅いままだがフルートが入ってきて、しばらくで52ぐらいのスピ

−ドになり、かなりそこを安定的な中心とするテンポでもって、アニマートぐらいのとこ

ろまで進める。しかし、このやりかたに近いものは、ストコフスキー&ラフマニノフがや

っているわけで、始めから変化していくテンポの流れは、よく似ているし、ただシェリー

・トムソン盤ほど、遅くしていないとはいえる。

(シェリー・トムソン盤の2楽章の全体の流麗な美しさ、のある種の”深さ”を味わうに

は、あんまり再生機械が悪いと、やっぱり駄目みたいなのは、それなりに重要なことに

なる。 LP初期の音などと、違った感覚 がそこの根本にあって、その意味では、晩年

のヴァントの音楽を独特なものにしているのも、こういう技術的発達状況と関係ありそ

うな気もする。・・・まあ、ヴァントについては常識程度にしか知らないけど・・・

そしてその晩年近くのヴァントの音楽とこういったB・トムソンの一連のCD盤の音の感

覚は、そのような点でとても近いところがあり、もしかして、この関連は、ヨーロッパ

のクラシック音楽産業の中で何らかの理由みたいなものを見つけられるかも??)

※ 蛇足になるけど、こういった80年以降の録音技術の変化と発達は、現在までのとこ

ろ、固有の聴取感と結びついていて、上手にその美質が生かされた演奏方法による

録音の場合、テープのヒスノイズで隠される部分が無くなることもあって、音が発

されるときの空気のような感覚を伴っている。それは、絵において対象を光の粒の

単位まで、分解して得られるところの”詩情”を描いたフェルメールの絵画の持っ

ているものに結構近くなる。しかしながら、みんな感じていそうなことなのに、そ

ういうような感覚が言及された意見に類するものを、殆ど見かけたこともないのは

逆に不思議な気がする?? |

再開となった作品で、静養地のスイスで主に作曲、パリで出来上がったという。

独奏ピアノのコレルリの主題の変奏曲は、32年。パガニーニの主題の狂詩曲は、34年。

36年の第3交響曲。40年の交響的舞曲など。

(ついでにいえば、晩年、ラフマニノフは帰国を望んでいて、スターリンも歓迎の手紙

を送っているそうなのだが、結局、戦争という事情もあって帰れなかったらしい。)

(2003/20/ここまで書く)

この上のまとめ方 は、割と 素直にラフマニノフの経歴を追っていったものと思うの

だが、その中の4つの協奏曲は、各々極めて重要な位置に 転換点となっていることは

明かであるように見えるし(交響曲は、その勢いの副産物?)、また、作曲作品と土地

柄の関係が、曲調から見えてくるように反映している作曲家の一人であることも、ここ

から読みとれるかもしれない。

第1ピアノ協奏曲は、前述のように1917年に大規模に改作されたといわれているから、

4番とともに、ロシア革命の頃の転換期を挟む、実質的には第2第3以後の時期の作品

とも考えられる。

1番と4番の共通性は、単純に一般的な演奏時間を考えても、2番3番が、終わりの3

楽章が11分以上の長く重厚なものであるのに対して、比較的に短い8-9分位のものだ

し、中間の2楽章も、1番4番は6分前後、2番3番が共に10分以上なのに較べずっ

と短く軽い配分のものになっている。

曲調も、いきなりけたたましい様子でなだれ込む感じで始まるのも、1番4番の3楽章

の共通の特徴で、アレグロ・ヴィヴァーチェの1番の3楽章は、三部形式的な中間は穏

やかな夢見がちみたいなロマンティックな音楽が置かれるが、そこに脅かすような出だ

しの叩き起こすような大騒ぎの踊りみたいな音楽が戻ってきてけたたましいまま、何の

深い意味も無いように終わる。(ちょっとフレンチ・カンカン風?)

一方、4番の3楽章も、同じくアレグロ・ヴィヴァーチェの指示が与えられており、1

番の3楽章も曲調はラプソディックな感じだったが、こっちは気ままに曲想がつなげら

れた、もっと狂詩曲スタイルで、それが小太鼓を伴ったサーカスの道化じみた雰囲気と

なる。中央辺りは動きの止まっていくようなゆっくりした音楽になるが、だんだんまた

奇矯な道化踊りの音楽に移る。

こういった曲調は、容易にショスタコービッチを連想させる。そこに1番の3楽章と似

た展開で、何か精神的というより、騒がしい音楽のコーダで終わる。

終わりに向かって雄弁になっていく感じの3番(また結局、2番も)に比較して、1番

4番の中間楽章も、曲調は、共にある種の”ひと休み”の音楽で、1番は全体として、

チャイコフスキーとグリークのピアノ協奏曲を混ぜ合わせて極端化したようなものとも

いえるのだが、この2楽章は、グリーク風のピアノと金管の扱いが目立つ。北の休日の

短いスケッチみたいなあっさりした音楽。

4番の2楽章も、あっさりした静かな音楽の前半になるが、中央には、短く深刻で神秘

的な情緒も沸き起こる。が、また 元に戻ったゆったりした音楽になる。全体的に休息

的な優美な音楽だが、ただロマン派の語法というより、やっぱりラベルっぽい。

こんな風な書き方をしたけれど、この種の2、3楽章の扱いが、1番4番の作品として

の価値の乏しさを示している訳では全くない。

むしろ、この種のユニークな感じが、1番4番の特別な見逃されがちの重要な価値のま

ず、見えてくる顕れであって、その重要さを考えるときは、配分的にも2番3番より、

もっと中心部分の扱いになる1番4番の1楽章の流れを、各々見てみる必要がある。

(2003/23/ここまで書く)

1番の1楽章は、ヴィヴァーチェの4分の4拍子が冒頭に与えられており、ホルンなど

の管楽器群のF#に固執して吹き鳴らす単純なファンファーレから始まり、そこに半音

階的な下降する激しい調子のピアノソロがあり、そこにF#の重厚なファンファーレが

また重なり、対抗するように重厚なピアノの和音の連打から、荒々しい突風のようなピ

アノソロのフレーズがあって、その40秒弱くらいの序奏がまずある。

そのあと、ひと呼吸おいて、急に対照的な感傷的な優しさをもつ旋律の主題が、弦で流

麗に響いてくる。それがピアノに引き継がれるが、じきに気分を変えた動き回るような

ピアノ中心の音楽が経過的に挟まれ、それが静かになると、ポコ・メーノモッソから、

弦で先の長い旋律より、明るく癒やされる風な感じの主題が出てくる。

ピアノの鈴を振るような伴奏形でゆったり少しゆっくり目なった動きが、またどんどん

激しくなって最初の序奏にあった、激しい下降するヴィヴァーチェのフレーズが、今度

はオーケストラで再登場する。

ここ辺りまで、の主題の登場が、1楽章のカディンツア部分の前にほぼその順番で再現

するので、1楽章全体で重要な働きをする冒頭に含まれる主題を、やはり序奏として考

え、調的にも、ソナタ形式的に捉えると、弦で呈示される感傷的な旋律と、それと似て

いて派生的なところもある、穏やかな感じの旋律の方を、第1主題と第2主題と考えら

れるみたいで、また、一般的見方のよう。

だが、ここまでの呈示部的部分で、最も特徴的なのは序奏部分と続く第1主題の極端な

情緒の対比感だと思う。(多くの人が、この冒頭部分を聴いてグリークの協奏曲を連想

するだろうし、さらに、もっと云えば、この曲を作曲者の初期的な時代のものが残って

いるだろうな、と思わせるのも、グリークの出だしを速く、また半音でもっと険しくし

、有名な主題を、あるイミ、もっと”凡庸風”なセンチメンタルさで、置き換えてでき

たように、見えなくもないからなのだが・・・)

そして、実際にはこの速い序奏部分の音形と感傷的な第1主題に続く流れの交代で、何

度か出てくるのが、この曲の構成の根幹ともいえる。

2番の1楽章の場合、いわば”シンボリック”に、冒頭のピアノの全音符の和音があり、

終わりに、残る2つの楽章への流れに続くことを示すような、両手の和音の上昇的連打

があるが、その間の本論?的な大体の部分は、長いカディンツアを別個に見た場合の、

3番と等しい、扇状の”盛り上がり”の格好を持っている。

〈 NEXTページへ、〉

再開となった作品で、静養地のスイスで主に作曲、パリで出来上がったという。

独奏ピアノのコレルリの主題の変奏曲は、32年。パガニーニの主題の狂詩曲は、34年。

36年の第3交響曲。40年の交響的舞曲など。

(ついでにいえば、晩年、ラフマニノフは帰国を望んでいて、スターリンも歓迎の手紙

を送っているそうなのだが、結局、戦争という事情もあって帰れなかったらしい。)

(2003/20/ここまで書く)

この上のまとめ方 は、割と 素直にラフマニノフの経歴を追っていったものと思うの

だが、その中の4つの協奏曲は、各々極めて重要な位置に 転換点となっていることは

明かであるように見えるし(交響曲は、その勢いの副産物?)、また、作曲作品と土地

柄の関係が、曲調から見えてくるように反映している作曲家の一人であることも、ここ

から読みとれるかもしれない。

第1ピアノ協奏曲は、前述のように1917年に大規模に改作されたといわれているから、

4番とともに、ロシア革命の頃の転換期を挟む、実質的には第2第3以後の時期の作品

とも考えられる。

1番と4番の共通性は、単純に一般的な演奏時間を考えても、2番3番が、終わりの3

楽章が11分以上の長く重厚なものであるのに対して、比較的に短い8-9分位のものだ

し、中間の2楽章も、1番4番は6分前後、2番3番が共に10分以上なのに較べずっ

と短く軽い配分のものになっている。

曲調も、いきなりけたたましい様子でなだれ込む感じで始まるのも、1番4番の3楽章

の共通の特徴で、アレグロ・ヴィヴァーチェの1番の3楽章は、三部形式的な中間は穏

やかな夢見がちみたいなロマンティックな音楽が置かれるが、そこに脅かすような出だ

しの叩き起こすような大騒ぎの踊りみたいな音楽が戻ってきてけたたましいまま、何の

深い意味も無いように終わる。(ちょっとフレンチ・カンカン風?)

一方、4番の3楽章も、同じくアレグロ・ヴィヴァーチェの指示が与えられており、1

番の3楽章も曲調はラプソディックな感じだったが、こっちは気ままに曲想がつなげら

れた、もっと狂詩曲スタイルで、それが小太鼓を伴ったサーカスの道化じみた雰囲気と

なる。中央辺りは動きの止まっていくようなゆっくりした音楽になるが、だんだんまた

奇矯な道化踊りの音楽に移る。

こういった曲調は、容易にショスタコービッチを連想させる。そこに1番の3楽章と似

た展開で、何か精神的というより、騒がしい音楽のコーダで終わる。

終わりに向かって雄弁になっていく感じの3番(また結局、2番も)に比較して、1番

4番の中間楽章も、曲調は、共にある種の”ひと休み”の音楽で、1番は全体として、

チャイコフスキーとグリークのピアノ協奏曲を混ぜ合わせて極端化したようなものとも

いえるのだが、この2楽章は、グリーク風のピアノと金管の扱いが目立つ。北の休日の

短いスケッチみたいなあっさりした音楽。

4番の2楽章も、あっさりした静かな音楽の前半になるが、中央には、短く深刻で神秘

的な情緒も沸き起こる。が、また 元に戻ったゆったりした音楽になる。全体的に休息

的な優美な音楽だが、ただロマン派の語法というより、やっぱりラベルっぽい。

こんな風な書き方をしたけれど、この種の2、3楽章の扱いが、1番4番の作品として

の価値の乏しさを示している訳では全くない。

むしろ、この種のユニークな感じが、1番4番の特別な見逃されがちの重要な価値のま

ず、見えてくる顕れであって、その重要さを考えるときは、配分的にも2番3番より、

もっと中心部分の扱いになる1番4番の1楽章の流れを、各々見てみる必要がある。

(2003/23/ここまで書く)

1番の1楽章は、ヴィヴァーチェの4分の4拍子が冒頭に与えられており、ホルンなど

の管楽器群のF#に固執して吹き鳴らす単純なファンファーレから始まり、そこに半音

階的な下降する激しい調子のピアノソロがあり、そこにF#の重厚なファンファーレが

また重なり、対抗するように重厚なピアノの和音の連打から、荒々しい突風のようなピ

アノソロのフレーズがあって、その40秒弱くらいの序奏がまずある。

そのあと、ひと呼吸おいて、急に対照的な感傷的な優しさをもつ旋律の主題が、弦で流

麗に響いてくる。それがピアノに引き継がれるが、じきに気分を変えた動き回るような

ピアノ中心の音楽が経過的に挟まれ、それが静かになると、ポコ・メーノモッソから、

弦で先の長い旋律より、明るく癒やされる風な感じの主題が出てくる。

ピアノの鈴を振るような伴奏形でゆったり少しゆっくり目なった動きが、またどんどん

激しくなって最初の序奏にあった、激しい下降するヴィヴァーチェのフレーズが、今度

はオーケストラで再登場する。

ここ辺りまで、の主題の登場が、1楽章のカディンツア部分の前にほぼその順番で再現

するので、1楽章全体で重要な働きをする冒頭に含まれる主題を、やはり序奏として考

え、調的にも、ソナタ形式的に捉えると、弦で呈示される感傷的な旋律と、それと似て

いて派生的なところもある、穏やかな感じの旋律の方を、第1主題と第2主題と考えら

れるみたいで、また、一般的見方のよう。

だが、ここまでの呈示部的部分で、最も特徴的なのは序奏部分と続く第1主題の極端な

情緒の対比感だと思う。(多くの人が、この冒頭部分を聴いてグリークの協奏曲を連想

するだろうし、さらに、もっと云えば、この曲を作曲者の初期的な時代のものが残って

いるだろうな、と思わせるのも、グリークの出だしを速く、また半音でもっと険しくし

、有名な主題を、あるイミ、もっと”凡庸風”なセンチメンタルさで、置き換えてでき

たように、見えなくもないからなのだが・・・)

そして、実際にはこの速い序奏部分の音形と感傷的な第1主題に続く流れの交代で、何

度か出てくるのが、この曲の構成の根幹ともいえる。

2番の1楽章の場合、いわば”シンボリック”に、冒頭のピアノの全音符の和音があり、

終わりに、残る2つの楽章への流れに続くことを示すような、両手の和音の上昇的連打

があるが、その間の本論?的な大体の部分は、長いカディンツアを別個に見た場合の、

3番と等しい、扇状の”盛り上がり”の格好を持っている。

〈 NEXTページへ、〉

|