メニューインは、この議論で結局のところ、グールドに対して中間的な立場で、シェーンベルクの 音楽に向かっているのは、ハイフイッツが、晩年 同じユダヤ系のシェーンベルクのVn協奏曲を演って 置けば良かったかな、と思いつつも取り上げなかったのと似た微妙さだが、彼は JH以上にウィリアム ウォルトンとは、縁の深い人でもある。1947年、夏の休暇にナポリ湾のカプリを出て、途中でウォルトン と同伴していた、彼の中期から後期の作品{一応の時代区分}に(シットウエルから離れて)重要な影 響のあった年長の女の人アリス・ウィンボーン(1880~1948)は、調子が悪くなってしまい、スイスの 専門医に診てもらったが、気管支ガンと判明して、そこで入院することになってしまう。アリスは、大 変な資産家だったのだが、当時の為替持ちだし制限に引っかかって、手持ちの金が無く、ウォルトンは、 とても困ってしまう。たまたま、列車で友人だったメニューインの有名な奥さん、ダイアナらに出会 い、彼女は ウォルトンを助けるためにも、夫などへの新作ヴァイオリンソナタの注文を、2000スイス フランで申し出ることになる。そんな訳で、ユーディー・メニューインは、ヴァイオリンとピアノのた

めのソナタ49年のチューリッヒでの初演者となっているし、その時2つの小品も弾いたし、1969年には、

ウォルトンの指揮でヴァイオリン協奏曲の録音も、ハイフィッツと少し違うアプローチで行っている。

さらに同時にヴィオラ協奏曲も収録さえ、行っているメニューインだが、ウォルトンの初期の削除扱いの

ピアノとヴァイオリンのためのこの「トッカータ」の方は、ほとんど知らなかったような気がする。

コンスタント・ランバートはウォルトンにとって学生時代からの知り合いで、少し歳下の重要な友人的

作曲家であった。ランバートの父はペテルスブルク生まれで、兄弟は絵や彫刻で知られた人物。ランバ

ートも、広い視点とユーモアをそなえた人であったという。後年ウォルトンは、ムダを省きドイツ古典

音楽の要素により近づいていく面があるが、もうひとつの面は、若いときからランバートと共有する多

彩で娯楽的なものにも、連続的に接せられるような姿勢であり、ランバートはウォルトンの良き協力者

であり、その半面からの深い理解者でもあった。

ガーシュインに関するジャズの影響は、過大にいわれるけれど、彼の土台は、むしろ愛らしいミュージ

カル音楽で、本当はランバートの方が、ジャズのフィーリングの深い部分をクラシック音楽に導入した

と最近は、認められるようになっている。実際、戦後の60年代以降の世界のポピュラー音楽を支配し

たのはランバートにつながるような、よりスリルのあるジャズ・ロック音楽の影響になる。

そういった感覚において、ポーツマスポイントのような音楽とランバートの関係は、大きなものがある

し、またランバートは、このトッカータに関しても、興味深い批評を送っている。

“an emotinal middle section ”とランバートが呼んだ中間部などに特に注目して、そのリリカルな

質に置いて、ピアノ四重奏ににあったものが、時を隔てて厳しく習練された厳格な良い形で出ており、

弦楽四重奏よりも良い出来であり、少なくとも素晴らしいパッセージを含み、全体的に活力があって、

才能が発揮されていると・・という風に述べているらしい。

より制約の大きい弦楽四重奏というジャンルよりも、このトッカータは、良いところが出易かったこと

は確かだと思う。また作曲者自身も、後年SQは未消化なバルトークとシェーンベルクによる作品という

ふうに語っているが、トッカータは、その傾向の他の要素も加わることによって、ウォルトンらしさが

もっと出しやすかった作品とも、云っていいかもしれない。

イ短調の調号を与えている本もあるが、ベルクのロ短調ピアノソナタなどと同様、あまり中心の調の

意味を持たない曲とも受けとるのは、普通だろう。

(ベルクのソナタの最後の低音がf#から、hに移り終止の形を明らかにとるにせよ、曲の多くの

肝心な部分にディミニッシュの響きに覆われているし、ウォルトンのは明らかに別の要素が

支配的で、ともに譜面の表記とべつの構造を持っているといった方が・・・・・・)

前述のように自筆原稿がどのように扱われこういったかたちになっているのか、今、現在は判らないが、

一応、掴んだ内容を、説明するとすれば、

序奏部があり、低音のピアノの上下するひねった動きの奇怪なフレーズに、トレモロが伴ったものだが、

低音でトレモロが鳴ったあと高い音に飛ぶ、音形は全体の楽想の基調である。

また、物語の始まり風であり、独特の芝居がかった調子は注意されるべきである。主部が始まり、

重音のバイオリンのフレーズが入ってくる。小さなヴァイオリンのカディンツア的なつなぎがあって、

そのヴァイオリンは後で要所で出てくる跳躍音のある緊張した動機のところになる。このときのピアノ

が、右手のトリルと左手のオクターブのブラブーラな背景を受け持つ。

そこから、さきほどの動機と関係して切迫した主題といえるものが、Vnで奏され、そこにピアノの取り

乱した速い足取りのような音形のものが、散らばって絡み付くように、そしてどんどん加速していくよ

うに聞こえる。最後にピアノの重い和音を連打するフレーズが繰り返されたあと、G―#C―Gの音形の

繰り返し、に始まってピアノは 冷めたオスティナートに変わる。

そこで中間部分の、ランバートのいう静かな部分になって行くが、これは

発想の系統から言うと、ラベルの夜のガスパールなどにもある、水面の瞑想とでも言う種類の音楽で、

ピアノの繰り返されるさざ波のような音形で奏でられる、メランコリーで、それが自由に発展していく。

このメランコリーの発展は、また交響曲1番のマリンコーニアの感覚の元となるようなものと考えられ

る。 ただ、こちらの方は、より無調的音楽に属し、それはまた不安の、より無意識的表現でもある。

そこで、ピアノのソロの部分となり、自由なアドリブのように水面の波紋の音楽を発展させて行った後

ヴァイオリンが再び加わって、波がどんどん大きくなっていき、切迫的な主題が、突然現れ出た後、流

れの伸びた先に、ヴァイオリンだDとC♯のトリルで静止してしまったなか、ポツリ、ポツリとピアノが

鳴った後、ソロのヴァイオリンの中心のカディンツアになる。

最初は、シーソーのような動きで瞑想的に始まったあと、小さく渦を巻く動きで、激しい重音で打つよ

うな部分に移っていった後、再びピアノが入って激した音楽が、高まった後 続いてピアノの技巧的な

カディンツアとなる。今聴くと、Sorabji(後述)というより、サムエル・バーバーのピアノソナタの

ような冷たい断定が、ある種の行き着くところまできた感じになる。

話が、転ずる感じで、コーダ的部分になり、ヴァイオリンが入って一緒に奏する

重音のバーバリステックでエキゾティックなメロディーが、唐突に入ってくる感があるが、これは

この曲の一番始めにヴァイオリンが登場した時の短い出だしと全曲冒頭のピアノのトリルのフレーズを

合わせてから、発生したといえるもので、実は

このコーダの前のピアノのソロの部分も、そのあとのヴァイオリンの切迫した動機のバックのピアノの

書法と関係があるし、この曲の終盤は、序奏の部分の要素を、すごく変形されているが拡大して再現

していると一応いえるもの。コーダに持ち込むこの部分の曲想は、ピアノ四重奏の終楽章のアイディア

低音のピアノの音の重々しいビートが強調された と共通した物ともいえる。

最後に、ギターを、かき鳴らすようなリズムで繰り返えされるヴァイオリンの後ろから、印象的な

上から下まで、駆け下りてくるようなピアノの音の後 叩き付けるように曲は、終わる。

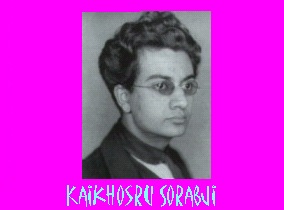

この曲の影響関係でやはり特別に注目されるのは、Kaikhosru Sorabji(1892~1988)との関係に

なるのかもしれない。イランのゾロアスター系の宗派の移民の流れとシチリア系スペイン人の血縁で、

ロンドンに住んでいた特異なこの音楽家は、ブゾーニの影響が強く、主としてピアノを用いた曲を残し、

極端な名人芸と自己の曲の演奏を他人に制限した秘密めいた人物。

Sorabjiの音楽は、そのエキゾチックな感覚などから、改めて 興味が持たれているみたいで、今日

CDも結構出ている。

ロンドンに出てきたばかりのウォルトンにとって、批評感覚と英国歌曲の重要な作曲家との融合した存

在・ピ-ター ウォーロック(ヘゼルタイン)、「批評家」の傾向のセシル・グレイ、友達ランバート、

そのランバートの傾倒したオランダ生まれの作曲家のヴァン ダイレンなどと一緒に、周囲の身近な人

めのソナタ49年のチューリッヒでの初演者となっているし、その時2つの小品も弾いたし、1969年には、

ウォルトンの指揮でヴァイオリン協奏曲の録音も、ハイフィッツと少し違うアプローチで行っている。

さらに同時にヴィオラ協奏曲も収録さえ、行っているメニューインだが、ウォルトンの初期の削除扱いの

ピアノとヴァイオリンのためのこの「トッカータ」の方は、ほとんど知らなかったような気がする。

コンスタント・ランバートはウォルトンにとって学生時代からの知り合いで、少し歳下の重要な友人的

作曲家であった。ランバートの父はペテルスブルク生まれで、兄弟は絵や彫刻で知られた人物。ランバ

ートも、広い視点とユーモアをそなえた人であったという。後年ウォルトンは、ムダを省きドイツ古典

音楽の要素により近づいていく面があるが、もうひとつの面は、若いときからランバートと共有する多

彩で娯楽的なものにも、連続的に接せられるような姿勢であり、ランバートはウォルトンの良き協力者

であり、その半面からの深い理解者でもあった。

ガーシュインに関するジャズの影響は、過大にいわれるけれど、彼の土台は、むしろ愛らしいミュージ

カル音楽で、本当はランバートの方が、ジャズのフィーリングの深い部分をクラシック音楽に導入した

と最近は、認められるようになっている。実際、戦後の60年代以降の世界のポピュラー音楽を支配し

たのはランバートにつながるような、よりスリルのあるジャズ・ロック音楽の影響になる。

そういった感覚において、ポーツマスポイントのような音楽とランバートの関係は、大きなものがある

し、またランバートは、このトッカータに関しても、興味深い批評を送っている。

“an emotinal middle section ”とランバートが呼んだ中間部などに特に注目して、そのリリカルな

質に置いて、ピアノ四重奏ににあったものが、時を隔てて厳しく習練された厳格な良い形で出ており、

弦楽四重奏よりも良い出来であり、少なくとも素晴らしいパッセージを含み、全体的に活力があって、

才能が発揮されていると・・という風に述べているらしい。

より制約の大きい弦楽四重奏というジャンルよりも、このトッカータは、良いところが出易かったこと

は確かだと思う。また作曲者自身も、後年SQは未消化なバルトークとシェーンベルクによる作品という

ふうに語っているが、トッカータは、その傾向の他の要素も加わることによって、ウォルトンらしさが

もっと出しやすかった作品とも、云っていいかもしれない。

イ短調の調号を与えている本もあるが、ベルクのロ短調ピアノソナタなどと同様、あまり中心の調の

意味を持たない曲とも受けとるのは、普通だろう。

(ベルクのソナタの最後の低音がf#から、hに移り終止の形を明らかにとるにせよ、曲の多くの

肝心な部分にディミニッシュの響きに覆われているし、ウォルトンのは明らかに別の要素が

支配的で、ともに譜面の表記とべつの構造を持っているといった方が・・・・・・)

前述のように自筆原稿がどのように扱われこういったかたちになっているのか、今、現在は判らないが、

一応、掴んだ内容を、説明するとすれば、

序奏部があり、低音のピアノの上下するひねった動きの奇怪なフレーズに、トレモロが伴ったものだが、

低音でトレモロが鳴ったあと高い音に飛ぶ、音形は全体の楽想の基調である。

また、物語の始まり風であり、独特の芝居がかった調子は注意されるべきである。主部が始まり、

重音のバイオリンのフレーズが入ってくる。小さなヴァイオリンのカディンツア的なつなぎがあって、

そのヴァイオリンは後で要所で出てくる跳躍音のある緊張した動機のところになる。このときのピアノ

が、右手のトリルと左手のオクターブのブラブーラな背景を受け持つ。

そこから、さきほどの動機と関係して切迫した主題といえるものが、Vnで奏され、そこにピアノの取り

乱した速い足取りのような音形のものが、散らばって絡み付くように、そしてどんどん加速していくよ

うに聞こえる。最後にピアノの重い和音を連打するフレーズが繰り返されたあと、G―#C―Gの音形の

繰り返し、に始まってピアノは 冷めたオスティナートに変わる。

そこで中間部分の、ランバートのいう静かな部分になって行くが、これは

発想の系統から言うと、ラベルの夜のガスパールなどにもある、水面の瞑想とでも言う種類の音楽で、

ピアノの繰り返されるさざ波のような音形で奏でられる、メランコリーで、それが自由に発展していく。

このメランコリーの発展は、また交響曲1番のマリンコーニアの感覚の元となるようなものと考えられ

る。 ただ、こちらの方は、より無調的音楽に属し、それはまた不安の、より無意識的表現でもある。

そこで、ピアノのソロの部分となり、自由なアドリブのように水面の波紋の音楽を発展させて行った後

ヴァイオリンが再び加わって、波がどんどん大きくなっていき、切迫的な主題が、突然現れ出た後、流

れの伸びた先に、ヴァイオリンだDとC♯のトリルで静止してしまったなか、ポツリ、ポツリとピアノが

鳴った後、ソロのヴァイオリンの中心のカディンツアになる。

最初は、シーソーのような動きで瞑想的に始まったあと、小さく渦を巻く動きで、激しい重音で打つよ

うな部分に移っていった後、再びピアノが入って激した音楽が、高まった後 続いてピアノの技巧的な

カディンツアとなる。今聴くと、Sorabji(後述)というより、サムエル・バーバーのピアノソナタの

ような冷たい断定が、ある種の行き着くところまできた感じになる。

話が、転ずる感じで、コーダ的部分になり、ヴァイオリンが入って一緒に奏する

重音のバーバリステックでエキゾティックなメロディーが、唐突に入ってくる感があるが、これは

この曲の一番始めにヴァイオリンが登場した時の短い出だしと全曲冒頭のピアノのトリルのフレーズを

合わせてから、発生したといえるもので、実は

このコーダの前のピアノのソロの部分も、そのあとのヴァイオリンの切迫した動機のバックのピアノの

書法と関係があるし、この曲の終盤は、序奏の部分の要素を、すごく変形されているが拡大して再現

していると一応いえるもの。コーダに持ち込むこの部分の曲想は、ピアノ四重奏の終楽章のアイディア

低音のピアノの音の重々しいビートが強調された と共通した物ともいえる。

最後に、ギターを、かき鳴らすようなリズムで繰り返えされるヴァイオリンの後ろから、印象的な

上から下まで、駆け下りてくるようなピアノの音の後 叩き付けるように曲は、終わる。

この曲の影響関係でやはり特別に注目されるのは、Kaikhosru Sorabji(1892~1988)との関係に

なるのかもしれない。イランのゾロアスター系の宗派の移民の流れとシチリア系スペイン人の血縁で、

ロンドンに住んでいた特異なこの音楽家は、ブゾーニの影響が強く、主としてピアノを用いた曲を残し、

極端な名人芸と自己の曲の演奏を他人に制限した秘密めいた人物。

Sorabjiの音楽は、そのエキゾチックな感覚などから、改めて 興味が持たれているみたいで、今日

CDも結構出ている。

ロンドンに出てきたばかりのウォルトンにとって、批評感覚と英国歌曲の重要な作曲家との融合した存

在・ピ-ター ウォーロック(ヘゼルタイン)、「批評家」の傾向のセシル・グレイ、友達ランバート、

そのランバートの傾倒したオランダ生まれの作曲家のヴァン ダイレンなどと一緒に、周囲の身近な人 々に近い存在として、影響を受けたものと、言われている。

特にウォーロックとSシットウエルの友人だったSorabuji。 その音楽に関しては、やはり本質的に

インド・ペルシャ・アラビア圏のアーヴァーズやラーガのような神祭政治と直結した体系のものと類

似したニュアンスの漂う、呪術的感覚がやはり特徴になるだろう。・・・あるルールに基づいた神秘的な音の延々

と続く流れ・・・確かに、その雰囲気は、このトッカータには、全般に漂っているし、印象的なのは、長い方

のヴァイオリンのカディンツア。 始めに

G-E♭-D-G-D-E♭-G-E♭-D-Gというふうに、繰り返していく音形が、波紋のように中心音からずれていく

やり方があり、しばらく自由な動きを挿んで、独特の打ちつけるような音の連続となる、流れの感覚は

何か生け贄を伴う儀式めいたもの。

この感覚は、他のクラッシック系にも似たものはあんまりないが、ストラビンスキーあたりを考えるより

むしろ、インドのシタール音楽のなどの影響を受けたある種のイギリスのロックギターのインプロビゼー

ションのほうが、このカディンツアに近いやり方のものがある。

ただ、Sorabjiの音楽を、考えてみた場合 どうしても全体として限定されたもので、ウォルトンの

音楽の核心とは、かなり遠い気がする。ただ、ヴァイオリン協奏曲のヴァイオリンの扱いに案外近いもの

は、残っているとも思うが・・・

その他、バルトークも、この曲に影響していると言われるし、弦楽四重奏の場合も、アルバンベルクと

共に、直接的には、シェーンベルクというより、彼らの書法をなぞってある部分出来ていると考えられ

ている。

作曲というものは、絵画その他のジャンル同様、創作するには、多くの他人の制作物が、直接的に

作用するものである。それは模倣というようなものの場合も多い。ウォルトンの作品にも、他の作曲家

同様、プロコフィエフ・ヒンデミットその他色んな作曲家の要素が見て取れるし、むしろ見え易い方と

いえる。また、

ある人物や作品が、受けた「影響」ということは、いろいろな別な意味や状況を、を大ざっぱにまとめた

ような言い方で、その影響与えたもの、影響を受けたものの関係は色々である。例えば、マーラーが

プッチーニなどイタリアオペラから、大きなメロディラインの作り方、和声的感覚など箇々の手法におい

て直接的に学んでいるのは明らかだが、マーラーの書簡などからは、もっぱらプッチーニなどに対する

軽蔑的意見を目にするだけなぐらいである。単なる手法だけでなく、全体的態度の方が注目すべきなこと

は良くある。

シェーンベルクの最晩年の明らかに緻密な進行を持つ音楽と、残った楽譜が不完全らしいし、また

何カ所かどのように書かれているのか良くわからない(例えば全曲の終結音の扱い・・)、また

もっとスッキリさせられる部分かもしれない、楽器の響きとしてもっと良い解決があるかもしれない、

とも、そして若い作家が冒険的な作風をとることは珍しい事ではなく、習作とすら云えなくもない作品

を、同列に並べて論ずることは、難しいと考える人もいると思う。しかし、それでもこの「トッカータ」

は、全般的にいえば、とうてい稚拙とは、いえないものでないか?と思う。まず、ピアノ四重奏曲を、

見れば 既に長い曲を、構成する相当な力があった事が判るし、ある意味この曲は、直観的な要素に

支えられたものであれ、は、そのエッセンスを過激化し濃縮したようなところがあり、決して単にアナー

キーな作品とは、云えない(ウォルトンは作曲家として早熟でもあり、晩熟型でもあるという奇妙な所

がある)。より成熟した時代の作品には、類例の無い極端な題材に敢えて取り組む姿勢と、何より作曲家

の劇的感覚の鋭さ、そして内容を見れば空虚でなく緊迫して展開させた作者の言わねばならぬ事を云った

作品であることは強調していいと思われる。

【①←戻る / この章の第3ページ目に続く→③】

々に近い存在として、影響を受けたものと、言われている。

特にウォーロックとSシットウエルの友人だったSorabuji。 その音楽に関しては、やはり本質的に

インド・ペルシャ・アラビア圏のアーヴァーズやラーガのような神祭政治と直結した体系のものと類

似したニュアンスの漂う、呪術的感覚がやはり特徴になるだろう。・・・あるルールに基づいた神秘的な音の延々

と続く流れ・・・確かに、その雰囲気は、このトッカータには、全般に漂っているし、印象的なのは、長い方

のヴァイオリンのカディンツア。 始めに

G-E♭-D-G-D-E♭-G-E♭-D-Gというふうに、繰り返していく音形が、波紋のように中心音からずれていく

やり方があり、しばらく自由な動きを挿んで、独特の打ちつけるような音の連続となる、流れの感覚は

何か生け贄を伴う儀式めいたもの。

この感覚は、他のクラッシック系にも似たものはあんまりないが、ストラビンスキーあたりを考えるより

むしろ、インドのシタール音楽のなどの影響を受けたある種のイギリスのロックギターのインプロビゼー

ションのほうが、このカディンツアに近いやり方のものがある。

ただ、Sorabjiの音楽を、考えてみた場合 どうしても全体として限定されたもので、ウォルトンの

音楽の核心とは、かなり遠い気がする。ただ、ヴァイオリン協奏曲のヴァイオリンの扱いに案外近いもの

は、残っているとも思うが・・・

その他、バルトークも、この曲に影響していると言われるし、弦楽四重奏の場合も、アルバンベルクと

共に、直接的には、シェーンベルクというより、彼らの書法をなぞってある部分出来ていると考えられ

ている。

作曲というものは、絵画その他のジャンル同様、創作するには、多くの他人の制作物が、直接的に

作用するものである。それは模倣というようなものの場合も多い。ウォルトンの作品にも、他の作曲家

同様、プロコフィエフ・ヒンデミットその他色んな作曲家の要素が見て取れるし、むしろ見え易い方と

いえる。また、

ある人物や作品が、受けた「影響」ということは、いろいろな別な意味や状況を、を大ざっぱにまとめた

ような言い方で、その影響与えたもの、影響を受けたものの関係は色々である。例えば、マーラーが

プッチーニなどイタリアオペラから、大きなメロディラインの作り方、和声的感覚など箇々の手法におい

て直接的に学んでいるのは明らかだが、マーラーの書簡などからは、もっぱらプッチーニなどに対する

軽蔑的意見を目にするだけなぐらいである。単なる手法だけでなく、全体的態度の方が注目すべきなこと

は良くある。

シェーンベルクの最晩年の明らかに緻密な進行を持つ音楽と、残った楽譜が不完全らしいし、また

何カ所かどのように書かれているのか良くわからない(例えば全曲の終結音の扱い・・)、また

もっとスッキリさせられる部分かもしれない、楽器の響きとしてもっと良い解決があるかもしれない、

とも、そして若い作家が冒険的な作風をとることは珍しい事ではなく、習作とすら云えなくもない作品

を、同列に並べて論ずることは、難しいと考える人もいると思う。しかし、それでもこの「トッカータ」

は、全般的にいえば、とうてい稚拙とは、いえないものでないか?と思う。まず、ピアノ四重奏曲を、

見れば 既に長い曲を、構成する相当な力があった事が判るし、ある意味この曲は、直観的な要素に

支えられたものであれ、は、そのエッセンスを過激化し濃縮したようなところがあり、決して単にアナー

キーな作品とは、云えない(ウォルトンは作曲家として早熟でもあり、晩熟型でもあるという奇妙な所

がある)。より成熟した時代の作品には、類例の無い極端な題材に敢えて取り組む姿勢と、何より作曲家

の劇的感覚の鋭さ、そして内容を見れば空虚でなく緊迫して展開させた作者の言わねばならぬ事を云った

作品であることは強調していいと思われる。

【①←戻る / この章の第3ページ目に続く→③】