【Ⅰ・④】

ここで大事なのは、

「呪術は、常に象徴作用と言語の概念に基づいている」 ウィトゲンシュタイン『金枝篇について』p398

という認識である。(2007/10,25) さらに、

「これらの異なった慣習は、すべて・・1つの慣習の他の慣習からの由来でなく、ある共通の精神であることを

示している。人は自らこのような儀式をすべて創作できよう。そして、それを考え出す精神は、まさにこの

共通の精神であろう。」(同上p420)

フレーザーも、未開の民族の慣習などにおいて、ある”共通した精神”・・”全体を形作るような掟a system of

rules”を考えてはいる。そこに”相当完全で調和のとれた全体”や”首尾一貫した論理のメリット”・第23章

p223までもを、認めたにせよ、もちろん、それはフレーザーも属している近代的な人間のものとは、ほぼ切り

離された別の全体であって、一方的に客体視出来るものにされてしまう。

ところが、実際は、ウィトゲンシュタインも、その草稿で何度も、強調してこの類の指摘をしているように、

結局 未開人も近代的な人間も、言語的生活(象徴作用と言語の概念・・)ということにおいては、多分に共通の

土台・・共通の精神・・を持っていて、しかもそこはわれわれが意識して用いる”別のルールというもの”以前のこ

となのである。

フレーザーにおいては、そこが、むしろ多分に意図的に、混同させられ、歪められている。それが端的に分る

のは、フレーザーの独特な世界の民俗的慣習儀式を並べていくときのやり方なのであって、何か”エーテル”

・3章p105参照 のように満たされたものが、一体として世界のそのような実例をつないでいるように、常に

思わせようとしている。

しかし、こういったことはもちろん 現実がそうであるというより、先の解説部分でも少し述べたように、

実例を何か連続的な感じで、一体化したような”書き方”をちょっとしているというだけのことなのだ。

(2007/10,26)

例えば、世界中で、ある儀式慣習の全体像を掴もうとする場合、それが現れる地理的時間的配置関係や、その

頻度、密集性解離性の傾向、といった数的関係をある程度でも捉えておくことが大事なのは当然になる。(2007/10,30)

一方、フレーザーの場合、そもそも同じようなもののそんな現われ方を考えるということは殆どしない。基本

的に同じものが微妙に変化して現れるというような考えにおいて、文献から得た実例の”違い”を論じていく

だけといってもよい。

そこから非常に独特なこの書の実例の並べ方が出てくる。テーマの下に集められているはずの、その章の実例

は、決して単純に、例えばここからが”肉食を行う儀式”etc・・というふうに、ある人が幾つもの同じような

具体的実例を、調べてきたとしても、その所属する部分が、この書において誰でも整理できるように、各々区

切られて並べられたりしている話ではないのである。(2007/11初め頃)

(以上の文章は2007/11,7ぐらい頃までに書いたもの。以下7行分程あったところは、煩瑣な繰り返しが、ひどくなるので、一応カットして再び続けることにする。2008/4,1記)

この書のフレーザーのこういった独特な書き方について、重要なのでここで別様にもっと端的にわかる部分で、

説明しておいたほうがいいだろう。(フレーザーの書き方の”ある魔術的な”特徴を上手く説明するのは、中

々厄介なことだと思う。実際に本当に適切な指摘をした人が、かってあったろうか?・・・・)

例えば、29章から、33章はアドニス神の話で、34章から36章はアッティス神、37章で西洋the westと東洋orien

tal・・の宗教を比較する章を挟んだあとで、38章から42章は、オシリス神、42章はディオニュソス神・・・という、

地中海周辺由来の神の説明が、各々されていくが、一見、分量や構成も、違った書き方に見えても、意図的な対

称性・・が、狙われているということなどは、まず注目していい。 (2008/4,6)

上の、この書全体の説明において概要を述べておいたように、アドニスについての章では、その神話の内容や、

関連する古い典礼の記録、その礼拝の中心地、神殿、アドニス(タムズ)に寄せられた詩などから、彼がその恋

人から犠牲的死を嘆かれたセム語系の「王」・・バビロン、シリア・・であって、また、33章”アドニスの園”とい

う根のない花園・・の呪術的慣習などからも、植物生育の神(植物神)として強調されている。

そしてそこに、放逸な宗教的祭祀が絡んでいることが述べられp23、また そこに短いがフレーザーの考えを示

す重要な”音楽論”も付け足されているp29(また後に、以下で詳しく論ずる)。(2008/4,8)

アッティス神のところも、神話と典礼をもとに話され出すわけだが、シリア地方のアドニスに対してブリュギア

地方のアッティスの関係があると書き、そもそもこの”2神の伝説と儀式は著しく似ていて・・しばしば同一視”

p52されていたものだとまず言う。そして、同じように「神々の母」が愛した牧羊者、牧者であったという。

そして、アッティスは松の木の精霊である植物神であり(35章)、また犠牲的に死んだ(アドニスと同じく野猪

に殺されるor松の木の下で自刃して出血死した・・)。そして狂乱的な出血の祭祀を伴う(p58など)。また、

アッティスとよく似たブリュギアのマルシュアースの物語は音楽の試合でアポロンに負け、松の木に縛り付けら

れ皮をはがれ殺された人物の話である。

オシリス神は、人々に穀物栽培を教えた神で、悪い弟に殺され、さらにバラバラにされた(38章)。オシリスの

妻イシスもオシリス(40章・・穀物神、樹木霊、豊穣神、死者の神)のように様々な性格the natureでもあるが、

「穀物の母」であるといえるp110。イシスは夫の死を嘆き、バラバラの死体をくっつけて再生しようとした。

また、エジプト暦法にかかわる古代のオシリスの祭祀では、信者が自分の体を傷つけて嘆いたり歓喜したりする

こともあるし、一大行事であったというp102。また、エジプトでは、穀物を刈るとき死んだ穀物神・・オシリスと

いった・・に対して畑で詠われる「マネーロス」という悲しげな挽歌があるのは古代から知られていた。

ディオニュソス神は、バッカス神でありブドウの神としてよく知られている。また、全ての果実の発見をしたと

いわれ、農業と穀物の神とされることもあるp128。またゼウスの庶子であった彼は、ユーノーに憎まれ、その従

者ティーターニスらに襲われ、さらにバラバラにされ煮て食べられてしまった。しかし、一説によると彼の母親

である”大地””母神””穀物女神”(p144辺参照)デーメーテールによって、ディオニュソスは、その体をつ

なぎ合わされ再生された・・という物語のかたちもあるという。また、そのゆかりのクレタ島の祭りでは、ディオ

ニュソスの受難を表現したり、礼拝者たちが狂乱の行いをしたりする。 また、その祭りでは、フルートや

シンバルなどの他、ガラガラいう楽器でwildな音楽がやられたりしたp132。・・・

もちろん、上の内容はフレーザーの書いていることから、筆者(わたし)が非常に簡略化して見て取りやすくし

たものでしかないはずなので、各々手近な本を見て、ここで取り上げている章の、文章全体がどんなことを書い

てあるかチェックして欲しい。そして、上に書いた重要な、これらの神々の”共通性”の諸要素が、実際 フレ

ーザーの話の重大なポイントになっていそうだということを、想像して欲しい。

そして、ここで改めて注目して欲しいのは、むしろ、唐突に差し挟まれた観のある「西洋における東洋の宗教」

という割と短い37章。ここで、デーメーテールなど「神々の太母神」とアドニス、アッティスのような「その愛

人または息子」の礼拝は、ローマ帝国のもとでは非常に一般的であったとし、さらに「素朴な野蛮性と精神的

霊感の奇妙な混淆をもつ”太母”の宗教は、異教最後の時代に全ローマ帝国にひろがり、生活の外国的理想を

ヨーロッパ諸民族に滲み込ませることによって、古代文明の全組織を次第に侵蝕して行ったところの、同様な

東洋宗教の群れのうちの一つに過ぎなかった。p70より」と書く。

そこから、フレーザーは、こういった「東洋の宗教」の「地上を蔑視して、天上の恍惚無我の瞑想に耽る聖者と

出家」の傾向こそ、国家のための「愛国者」「英雄」の理想を排除するようになるという。そして「国家の全

般的分解p71」も始まるのだとする。

それが「妄執として約1000年間も続いた」とし、中世末からやっと「ローマ法」「アリストテレス哲学」とい

う古代芸術と文学の復興が、始まり「自然的理想」「穏健な男性的な世界の見方」へと変わって行ったという。

そしてフレーザーの時代にも、かっての「東洋の宗教」の「侵略の潮」は引きつつあるが残っていると述べる。

初期キリスト教の重要なライバルであった「ミトラ教」などもそうした、「東洋のoriental宗教」の代表的な

もので、それらの影響が、実はキリスト教の中に大変残っていることを、儀式や暦に関してここで挙げてみせ

る。

そこから、フレーザーは当時の宣教者たちの「妥協p78」を見、「キリスト教が世界を征服しようとするなら

その教祖の余りにも峻厳な教義を緩めることによってのみ、救いに至る狭い門をいま少し広くひらくことによ

ってのみ成功することが出来ると、彼らは明らかに感じたのである。p78」というふうにいう。

さらに、キリスト教と仏教の起源と精神といった問題にも言及したうえで、この章を閉じる。 (2008/4,10)

ここで、大事なのは同一視p53/identifiedされていたアドニスとアッティスの対、そしてまた、「変装したオ

シリス」p127に過ぎないといわれるディオニュソスとオシリスの対、の間にあって、その他の(結局・・呪術に近い

ような)儀式や祭礼的宗教・・oriental宗教・・と違う、妥協してない元々のものは「真に倫理的改革p78」をもっ

たもので「われわれの弱く誤りやすい性質を導き支えるもの」であり、「地上に出現したより良き世界から来

るもの」(cf「宗教」とはそんな「呪術」と「科学」に「対立」するもので「人類を超えた意識的あるいは人格的能作者の活動を想定」p137上記1巻第3章の説明参照のこと・・)

のように間隔をおいて出現する「奇妙な対照」p78をもつ「美しい魂」のうちの2つ、即ち”キリスト教と仏教”

を位置づける話を、ここでしているということ。

だから、「救いとしての永遠の至福」を求めるChristianityと「苦からの窮極的開放としての無」を求める

Buddhismは、共に生活の窮極目的の手段として「道徳的美徳」を勧めたので、放逸な単に個人的なものでない

ということにより、いってみれば”より高いレベル”の代表的対照的2者として、置かれるわけで、よりそう

でない「庶民の先入観念、熱情、俗信p78」と合致するような他の神々の共通性を、逆に対比的に示すように

なっているということ。そして、こういったフレーザーの記述の仕方は、そのあとのつながりからも、十分注

意しておかねばならないのである。・・・しかし、付け加えると、もうひとつ大事なことは「普通に読んで行けば」

まあ、大体、そんなことは気づかないだろうという程度の、素っ気無さで多少関係している話題みたいに見え

るということにも、注意が必要なのだが。

(2008/4,11正し、この上の・・・以後2行位は2008/4,15に加筆部分)

「古代人自身が同一視し」たといい、また内容的にも明らかに似ているといえそうなアドニスとアッティスの

同一性 と、プルタルコス、ヘロドトスなども言っているp123いわば、”有名な”ディオニュソスとオシリス

同一性、とのシンメトリーによる、それらよりは異論のありそうな4者の同一性が、間にキリスト教と仏教の

話を持ってくることで、いわばもう出来上がったものとして、いつのまにかそこにあることになる。

とはいえ、この4者の”共通性”を指摘すること自体は、興味深く、大変 重要なことであって、別にでっち

上げた嘘などともいえないことなのである。実際、こういった宗教的な伝説、祭祀、習慣において、生命を途

中で断つことに、人々の生活全般と何か関係した、重大な共通性をもった一つの傾向があるという指摘を、ど

んな言い方にせよ、しておくことは、ここ辺りにある問題の根幹を把握する役立つ能力にはなる。

さらに、それらが、農業の営み、穀物生産の現場と、根本的に関係したものと捉えることも、別にこじ付けで

はなく、文献や資料を整理して並べてみる正当な努力をすれば自然に見て取れる”共通性”だと思われる。

(ついでに言っておくなら、フレーザーが穀物の指摘に拘るのは、多分に19世紀末位の社会の一般的な社会主義

風の要求、社会全体の衣食住の生産に関する関心、”即物的”な要求と関係があるのでないか?

19世紀までの「自然的理想」「穏健な男性的な世界の見方p71」でないような、徒に「地上を蔑視p71」し

華美で”ロマンティック”でしかないようなある種の当時の傾向への反発が、念頭にあると想像するのは別に

間違いでもないと思う・・)(2008/4,12)

ただ、難点があるのはまず、そういった伝説や慣習を巡って、正直に並べた情報を比較によって読者が各々

”共通性”を見出せるという話の仕方をせずに、何か物事に所属する性質のように同じ”本性”を持っている

というような、そういった”同一性”であることに関した重要な難点である。例えば・・・

こういった発想は、多分に古い形式論理に縛られた言い方から生じやすいもので、主語述語の命題形式が構成

可能な言語の形式は、実際は 多次元的空間的分布や度合い、確率、不確定なもの、非所属的な遠隔関係・・etc

に対応することも別に不可能なことでもないのに、2項的関係に類したものに、無理やり単純化させてとらえ

ることによる錯覚に陥りやすいということは、踏まえておいたほうがいい。

すなわち、主語述語の命題形式が、典型的には、実体と属性、というような単純視された世界の在り様と直結

していると疑問なく思うようなことは、伝統的西欧の学問の土壌からは本当に”普通”なので、アドニスとア

ッティスなどの、章に記述されている幾つかのことも、そういった神々の実体の本性なので、そのように所有

しているものが、”同じ”なので、そういった神々各々の神話、儀式も”本質的に同一”であるというのだ・・

・・・

例えば、こういう風にフレーザーの発想の由来を想像してみることは、別に決定的なことだと言わないにせよ

、以下の説明と相補的にフレーザーのやっていることを浮き彫りにする。(2008/4,13)

「同一」という言葉は、いろいろな用法がありうる。ところが物理的事象に関しての記述の平凡な場合の例し

か、思い起こせない程度の場合など、特に「儀式」や「形式」といった問題を扱うときは、その「類似」や

「同一性」を、しばしばAとBが、その「持っているもの」が「同じ」ということにしてしまう。「同じ」と

いうことに、独特の無関心な使い方をして(結局、本当は無視したい・・)人々が、多かれ少なかれしきりと繰

り返しているような、やっては混乱する典型的な用法なのである。

・・後で述べるが、そもそも「同一性」とは 最も単純な話、”ある言語”を”あること”に用いるということ、

”言語で規定する”ということ自体と殆ど同じ”形式的な”営みなのである・・・TLP5・53参照

そうではなくて、ある場合、”ある方向から見ると”AとBが、「同じ」といえる以上のことではない、その

観察者が「見る」ということ自体に決定的に関係したものなのであり、そこの「比較」によって成り立つもの

なのである。そして、さらに、元来、それ抜きには、その用法が考えられないのである。

だから、「植物神」「ペアの女神をもつ男性神」「犠牲的に命を絶たれる」・・といったことを”本質”として、

結局、フレーザーは、アドニスとアッティスの”同一性”を言っているわけ。 それを ディオニュソスとオ

シリスの方にまで、拡げるのにやはり、そういった保持していることを並べ立てるだけでは、”不足”を感じ

てしまう。そこで、比較対照として、仏教とキリスト教という”上のレベル”の宗教の一対、を用意しなけれ

ばならなかったということでもある。

問題は、本当は、比較対照としていることをハッキリと打ち出さず、そういう議論を支えている事柄を率直に

呈示して話を進めるのでなく、その説明のもつ反面の”隠れた強い必然性”と 同時に、実際フレーザー自

身が序文で、自身の研究を「科学」であると打ち出して憚らないように、単に民俗学的な実例集みたいな表面的

な平凡さ(余り主義主張を論じているように思わせない)でもって、何となく、大体において現実そのものが

語られているみたいな雰囲気に、人々が、飲み込まれてしまう効果を生んで行くようになること。

もっといえば、いろんな「隠れた細工」をして話を進めなければならないのは何故なのか?ということ。

シンメトリーを作るみたいに実は第37章を置いておくというのも、ここからの端的なフレーザーの論法のわか

る部分の”細工”の手始めに過ぎない。

すなわち、現実のわれわれの儀式、神話、慣習の様々のものを論ずるにあたって、それを主語述語の2項的関

係に類したもので、等号で結ぶように、その内容をチェックして行って、各々のキャラクターの同一性をいう

ような議論は、その課題の現実の複雑さにあって、よほど大雑把な話にしない限り、無理が生ずるに決まって

いるし、実際、アドニスとアッティスに対するオシリスとディオニュソスのシンメトリーも、ズレが生じてい

るように崩れている。他は配偶者的な男女神同志だが、ディオニュソスのみ、イシスと似た行動をするにせよ

生みの母という関係である。(しかし、反対に他の配偶者的な女神は、母神という存在でもあることで完全に

別でもないというのがフレーザーの見方であろう・・・)しかしながら、

こういった完全に”同じ”にならず、すこしずつ”違ったもの”にずれていってしまうということを、利用す

るようにして、フレーザーは、そのあとに広汎な儀式、神話、慣習の世界の様々のものに、先の神々4者の

本質を、実に巧妙に、一種の”工芸的感覚?”をもって、繋いで行って見せる。 (2008/4,15)

続くのが上のこの書の全体の説明部分でも既に述べてもいるように、4つの主として女神とloverとしての男

のペアの神々と違う、デメテルとペルセポネーという母と娘のペアの関係をもつもの。しかし、前述のように

いきなり母娘のものに変わるのでなく、ディオニュソスの場合は男神だが親子の関係のペアに一応なっていた

ので”本質は同じ”という論法を少しずつ等号の関係をずらすように行っているわけである。さらに、

今度は、フレーザー自身と近辺の北部ヨーロッパの「穀物の母と娘」の話につながる。そしてヨーロッパ各

地の例を幾つも挙げてみせる。デメテルとペルセポネーも穀物神に関した母と娘なので、その類似はこの話

の流れからは、直ぐ出てくるものなのだが、一方で、そこには、ギリシャ神話みたいな人格的な神話や神殿

、祭祀職みたいなものは殆どない。その違いを、フレーザーは”原始的なものの部類rank as primitive

p173”ゆえだといい、次は、その類例が世界的に存在することへと持っていく(46章)。

南アメリカ大陸のトウモロコシの母、インド辺りの稲の母またインドネシアの稲の母と子、といったもの。

(そのあとに、穀物神が、花嫁花婿というペアをとる例や、またその穀物霊が単なる束を母などと呼ぶだ

けでなく人間の形でもある区別や、穀物霊と穀物神の区別に絡んで理神論とアニミズムの話などをする・・)

(2008/4,17)

続いて、リテュエルセスの話になるわけだが、前の章で、必ずしも男女ペアの神でなくても、また 神殿

、祭祀職みたいなものが無くても、そのまま先の4者の神々からに連ねられるということになる。そして、

フレーザーにとっては肝心の北部ヨーロッパの「穀物霊」にまつわる慣習の場合には、特別に、このリテュ

エルセスの話は、直結したものになる。即ち、1)早刈り競争、刈り束に人を包んだりする2)穀物霊また

は、その代表者を殺す。3)収穫畑を訪れるもの、そこを通過するものへの扱い。(p201参照)の3点が、

北部ヨーロッパの「穀物霊」にまつわる慣習の場合に「注目さるべきものp201」だといい、それが、そのま

まリテュエルセスの伝説の概要に重ねうるとする。すなわち、それによって北部ヨーロッパの「穀物霊」に

まつわる慣習にも、「死と復活」の「ギリシャ神話の主要な特徴p197」が、言ってみれば、潜在的に潜んで

いることを見せてくれる(参照・・1つの根本的なことが欠けている・・p197)例になるというのである。

だから、先の4者の神々から、だんだん類似するものをずらして、かなり元の形とだんだん変わってしまっ

た北部ヨーロッパの「穀物霊」まで話を持って行くが、さらに、そこに繋げたリテュエルセスの話によって

元の本質の要素があることを確認するという展開になっているのである。

ここでさらに、ここに置かれたリテュエルセスの話で、注目すべきなのは、その”流れ”だけでなく、

オシリスとも、「マネーロスの歌」と「リテュエルセスの歌」という重要な別の観点からの共通性で

、両者の”同一性”が強調される格好で書かれていることである。

即ち、オシリスとリテュエルセス全体的な類似性により、だんだんずれて行きっぱなしに見えかねない、

北部ヨーロッパの「穀物の母と娘」ぐらい辺りまでの、一応 本質を同じくするとフレーザーの言ってい

る各々の儀式慣習を包み込むような、そこに至る一連のものの一体性の印象に、なるのである。

この特に印象的な同じようなものを両端の位置に持ってくるような”隠れた細工”も、37章が、神々の

4者の”本質的同一性”でシンメトリカルに見せるために置かれていたのと同様な、フレーザーの注意

しておくべき書き方で、その典型的なものになる。

(この”とんぼ返り”の論法に、この書全体のエンディングでも、注意しておかなければフレーザーの意図は判らなくなる。)

しかし、こういう類似性の提出の仕方は、一方で他の論者が及べないような確かに重要な諸儀式、慣習

間の”共通性”の魅力ある指摘でありながら、一方で いつのまにか自分の都合の良い比較のために、

それとは余り意識させないように、都合の良い感じで並べて置くことを同時にやっていることになる。

”比較”を行う際には、何と何を比較し、その比較されるものの実際に起こっている状態のイメージが

湧き、どういう視点から、扱い話しているかということも、読者がイメージできるくらいに、”比較”

ということ自体へ注意を向けさせ、普通の分析的な記述と、区別させるようなものでなくてはならない。

それをやらず、 何か ”類似性そのもの”が、「エーテル」のように存在するかのような書き方をし

つつ、一方でとても必然性を持つ”何か重大な指摘”を並べてみせることで行う。

それは、単純にその主張に人が反論し、同意しなかったとしても、表面的なものに止まり、議論の大き

な雰囲気には、却って 呑み込まれるようになってしまうことに、大体なってしまうのだが、そのこと

に関しては後で、もっと 説明を付け足そう・・・。

リテュエルセスの章辺りまでは、基本的に 章 各々でキャラクター的な神々や儀式慣習のもっている

本質を、各々論じて、その同一性を示して行くものだったが、48章からは、むしろ ある「テーマ」に

基づいて(”動物としての穀物霊”といった)世界各地の儀式慣習などを並べて行くスタイルに移って

行く。(これもすこしずつズラされて出てくるもので、48章以前の45章、46章、47章では、ある個性的

な儀式慣習で、各々ありながら、各地の儀式慣習などを並べて行くスタイルを、もう含めて書かれてい

る・・)(2008/4,19)

そして そのような記述においてフレーザーは、普通は気づくか気づかれないか程度の、微妙な不思議

な細工をやっている。結構、複雑で正確な説明はやはり厄介なのだが試みに、説明してみよう。

47章は、その3の部分で、耕作に関した世界中の非常に残酷な人間犠牲の例ばかりを並べ、食べはしな

いが、エクアドルの100人の小児の犠牲の話から始まって、考えうる限り非常に周到で手の込んだ残酷さ

のベンガル辺りの「メリアー」という人喰い的行為を含む犠牲の話までエスカレートして行く”実例集”

を、リテュエルセスの両端の説明で挟んでいる。先の印象的な同じようなものを両端の位置に持って

くるような”隠れた細工”の”小型”のものがここにもあることになる。

●こういったフレーザーの集めた文献を基にした”実例”は、今日では元々多分相当な誇張があったと考えるのが常識?だろうと思うが・・

このように”各地の実例集”などを挟む”両端での繰り返し”のパターンは、この後も色んなところで、

見つけ出すことが出来る。(2008/4,21)

47章と似たものが51章の「肉食の共感呪術HOMOEOPATHIC MAGIC Of A FLESH DIET」では、その”各地の実

例集”として、まず俊敏な鈍重でない動物を食べることで敏捷になれると考えている場合、鹿などを食べ

豚亀などを食べない場合の例をあげる。そして、一方で全く逆にこういった俊敏な動物を食べることを嫌

い、むしろ狩の相手が俊敏にならないことを狙っている例、ブッシュマンのカモシカの例を挙げる。

その後、長寿-雄弁-よく見える-強さ-速さ-眠り過ぎないこと-しゃべりや声を大きく出来る-魂を大きく

する-といっただんだん生命力の始まりに進んで行くような徳性、そしてそれに対応する動物の体の部分

として、年をとった犬の骨、年をとった鹿の肝臓ー水鳥の心臓、ふくろうの目玉、 強い豚、大きな魚、

蟻、鳥の舌、甲高い声でなく虫、動物全般の肝臓に拘る場合・・といった例を、ライオンや犬、ヒョウと

いった勇敢大胆さと対応する動物の肉の話を交代に話すように進めるやりかたをする。そのあと、人食

いする民族のだんだんエスカレートしていく(そのことで偉大な神になっていくという・・)幾つかの人体

各部などの例につなぐ。 ・・このように、

以前した説明より少し詳しく言うと、こういった波打つ”発展性”みたいなものをもつこの51章の”各地

の実例集”も、”神の体または血”という”食物”ところにもって行く印象的な両端の話で挟んでいる格

好になっている。

●キリスト教徒のパンとワインを、キリストの肉と血に見立てる習慣を、こうして

もっといえば、こうした”両端の話で挟んでいる格好”の文章の形は、フレーザーの書き方の基本的な形だ

と考えられる。3つの部分を持つ章なども、この類になるわけで、先の51章肉食の共感呪術からの、肉食に

関した54章までの話のあと、60章「天と地の間に」(前に書いたように、ここまでで、この書の2つの質問

の内の1つ目の解答が一通り与えられたとしている、いわば前半の結論・・)までの、55、56、57、58章など

は、その判りやすい例になると思う。

例えば58章では、3つの部分があって、1と3はローマの儀式慣習を扱っているわけだから、この場合の

繰り返し要素は当然だが、中間部の2の古代ギリシャの場合は、ローマの場合が追放だけだったり、馬鹿祭

りの性格が強かったりなのに対し、強い残酷な犠牲の性格で対照付けられている。

少し繰り返しになるが簡単に言うと・・フレーザーの両端の繰り返し的な書き方は、類似したものを連続的に

並べていくとだんだん元からズレてくるので話し始めと終わり、即ち、両端が特に同じようなものならば、

その連続し変化する全体も同じものにみえる・・・というような発想で、それを捉えることが、フレーザー

独特の判りにくい魅力、その雰囲気を整理して考えるための、重要な鍵になる。

フレーザーのシンメトリー的な並べ方も、両端の繰り返し的な書き方と同様、単に書き並べることによって、

いくつもの儀式慣習の類似性や同一性を指摘する際において、自分の意図を、その比較対象などという問題

をいちいち露にしなくても、読者に何となく当たり前のように思わせてしまえる方法ということができる。

58章の3つの部分からなる書き方も、その連続が全体としてエスカレートの傾向(直接の参加者が多くなる

?)や、別観点で見ると、その連続全体が扇状の盛り上がり(残酷さの度合い?)みたいな変化が、あって

も、1と3の”ローマ”としての強い共通性で、3つの部分全体、ギリシャローマの人間代替羊の慣習が、

同一性をもったものだという読者の印象が、こういった書き方だけで、いつの間にか表れることになる。

(2008/4,27)

56章も3つの部分からなる書き方であり、世界中の災厄の公的な追放Explusionの儀式慣習をまとめたものだ

が、1の部分は、一般的にそれがどういうものであるかを説き、2の部分は随時的Occasionalなもの、つま

り災厄の個々のケースに対応したもの。2の部分は周期的なもの、つまり完全に共同体の年の行事となって

いるというようなもの。そこで、3つの部分は各々鬼神を追い出すことでその村などが幸福を得るための

呪術的方法の事例の似たパターンの説明と羅列となっているが、やはり全体的に同じような説明が3部分ある

ということと、一方で全体として増大、大規模化(悪鬼の総追出し)かつ中央に”頂点”も見られる。

(・・1の部分は一般的説明で、叫んだり空を棒で打ったり大砲、象を使ったりありったけの記述のある3の

部分でも大げさになっているが基本は同じで繰り返される感じを持つ。しかし、2の部分は、中央に猿や鶏を

殺したり違った要素がある。さらに、2の始めは人間が悪鬼を追うのから中央を経て、人間の方が逃げる方法

に変化していって終わる・・)

57章の公的代替羊は、目次的には4部分あるが、1から3の部分の書き方は、56章とほぼ同じような3部分的

書き方。(ただ、総まとめの付け足しがある・・)

55章も4つの部分があり、一見3部分的書き方でないが、1と2の部分、無生物と動物への転移の話はつながっ

たものと見れば、3の人間への転移を中間部分として、4ヨーロッパにおける・・の記述は、身近な小石みたい

なもので他人に痛みを転移してしまう方法、人形を使う・・、動物に移す、直接石の円柱のような無生物自体に

移す場合という具合に、繰り返しのパターンをやはり示している。(その後に、植物の”皮”に移す話がある)

以上のように こういった章では、世界の各地の事例の羅列を、”3つの部分からなる書き方”などを使って、

”何か統一てきなものが、各々変化して成立したもの”としてまとめて見ることが出来るということを、読者

に印象付けようとしている。そのやり方は実際手の込んだものといえて、”両端の繰り返し的な書き方”など

も、単にその章の始めと終わりでなく、数章を挟んで全体をまとめるものだったり、何重かにそれが同時にあ

ったり、また、先の章の終わりと次の章の終わりが”両端の繰り返し的”であったり、ちょっと尾ひれのよう

な付け足しを残してみたりヴァリエーションを、含めて多用する。

しかし、こういう風に何でもありみたいにいうと、ただの筆者の(私の)こじ付けみたいに受け取る人もある

だろうから、フレーザーの事例の並べ方が決して偶々そうなったもの、フレーザーにとってどうでもよかった

ものとは、到底思えない根拠として、53章の事例の並べ方を確認してもらうのがいいと思う。(2008/4,28)

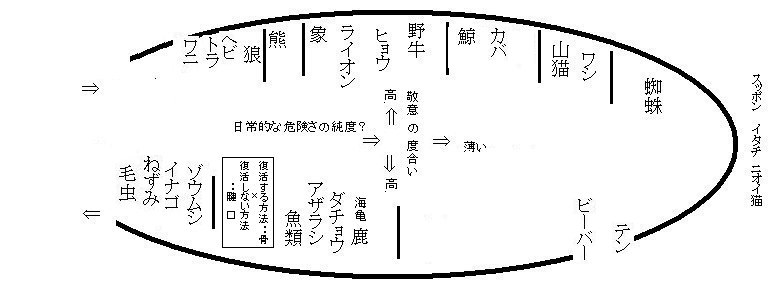

一見、この章の事例は、ただ長々と羅列してあるだけのようにも思えるし、また、フレーザー自身別にここで説

明している訳ではないが、上の図を参考にして全体の流れを見てもらって、これが非常に”意図的”であること

に、気付いて欲しい。(必ずしも十分、フレーザーの書いてあることを表現できていないので改良したいが、あくまでも”参考図”に・・)

最初の動物グループ、ただ危険なだけで、食べても不味いワニから始まって、トラ、ヘビ、狼といったものは、

「自己防衛のためでない限り・・(普段)手出しすることを欲しない動物・・p79」で仲間からの復讐を恐れるので

殺したりするとき特別な儀式をする。次の「熊」でもそういう儀式をするが、むしろ普段 狩猟するためゆえ。

次の動物グループ「象、ライオン、ヒョウ、野牛」といったものは、「定期的にそれを捕殺」して(象の牙

を首輪の玉にするp85等・・)特別な儀式もするが、”大王のための”盛大な儀式をしたり、酋長や王の許可を受

けるようなことをする。

次の動物グループ「鯨、河馬」の場合。特に鯨は、向こうから定期的にやってくる動物であり、かつその復讐

を考えるとき”母性本能”を顧慮すべき存在になる。そして河馬の例も”母性本能”が問題になる。

※ ついでに言うと、今日 現実的には、河馬は危険性の高い動物といわれることもあるが、河馬は”草食”の動物で、それゆえの攻撃の目的は、ないはず・・。

また「鯨」そして一応「河馬」も、人の普段いない、水の中に共にいるもの・・・。(追記2008/5/12)

次の動物グループ「山猫、ワシ・・」なども、仲間からの復讐に対応した儀式を行う。が、山猫の場合 泣き悲し

んだように見せたり、こっちが悪いのでなくて殺されたほうが誤って殺されたのだ、というような儀式をする。

ワシの場合も、死んだワシの口に乾し肉を入れてやるくらいのもの・・になる。

だから、以上までのフレーザーの挙げている”危険な動物の宥和”の事例群の流れは、始めのほうは、随時的

すなわち普段から危険を意識しなければいけない動物で、(ここでの例の話では)有用性はない。それが、

熊になると、危険だが普段から有用性を持つ動物といえる。次の動物グループ「象、ライオン・・」などの場合

は、”定期的”また公的な許可の要るようなもので、危険の日常性は薄まる。さらに、鯨などの場合は

危険の日常性はさらに薄まるし、特に”母性本能”に留意するという”対応策”もある。その”対応策”とい

ったこともあって、直接的な人間への危険性がもっと無くなって来るのが次の動物グループ「山猫、ワシ・・」。

ここまで、こういう危険性の切迫したものの段階というような、明らかな関連性を持ってつなげられており、

続く「蜘蛛」などはいかにもどうでもいいような文句が投げかけられるだけだし、さらにスッポン、いたち

ニオイネコなどは、「危険性が無」とともに”軽蔑”の扱いになってしまう。

しかし、フレーザーの書き方で強く意識されているのは、ここから「危険性」と「尊敬」の関係が、「有用性」

と「尊敬」の関係でもあり、その流れへ、と転換してしまうことである。だから次の動物グループ「ビーバー、

テン」なども危険ではないが、恐ろしく強い動物のように「尊敬」の儀式的扱いを受けるし、さらに、次の動物

グループ「鹿、魚類、アザラシ・・」なども別に攻撃してくるような恐ろしい動物でないが、配慮された儀式的扱

いを受ける。そしてここでも日常的に有用な動物ゆえ、量的な問題(捕れないこと)によって、”危険”な動物

というのが逆転した意味で現れ出すのである。さらに、「毛虫、ねずみ、イナゴ・・」などになると有用性は殆ど

なく、その集団性、量的な問題ゆえにただ非常に日常的に危険で害のある動物になる。そして、これは話の出だ

しの「ワニ」などと違い、個々の生き物としては強く恐ろしい動物では全くないにもかかわらず”同じようなも

の”に回帰していることになる。(2008/4,29)

フレーザーは、こういう話をむしろわざわざただの羅列に見えるように、一見不規則に見えるように、まずは大

体は無視されるであろう・・というギリギリの程度で、狙って書いているというのが、実態といえるのでなかろう

か?普通は、全体に規則性を持っている話とは、思われないであろう。

むしろ、本来 興味深い指摘を、判りにくい程度に抑えて”並べるだけ”にして、書くというのは、この書の全

編の常套手段なので、特に、”熊祭り”のような、本題のネミの祭祀の話から最も、かけ離れたような事例こそ

が、どういう関係を持って置かれているかに注意して読むことは、結局 決定的に重要なことになる。(2008/4,30)

そして、先の4者の神々の場合に、持っている性質が等しいというような議論で、それらの”本質的同一性”

をいう補助的な手段として、そこでシンメトリカルな事例の置き方がされていることに注目してもらった訳だ

が、それはまた、両端の繰り返し的な書き方にもなってくるし、さらに3部分的書き方にもなってくるのであ

る。すなわち、比較をあらわな形でなく、自分の議論の都合の良いように最初から並べておくという”必然性”

をもったものだという可能性?・・には、読者はとても注意しておく必要がある。

しかし、さらに神々の各々の説明をしていく47章辺りまでの章から、章ごとに一定のテーマの下に事例を並べ

るスタイルに48章辺りからどんどん移っていくと、ある繰り返しを持って並べていったり、回帰するような書

き方自体が、むしろ目的になっているということも言えそうである。

すなわち、何重にも意図的に複雑な形で、一方で非常に興味深い指摘をしつつ、それを主としては”語らない”

で、一方では、そもそも、そのような事例のみが現実の民俗学的分布状況を十分代表するもので余りありそう

でない、表面的な素朴さを示す事例集、というやり方でもって、こういった世界の慣習儀式自体が何か不思議

な運動をしているもの、何かそこは各々”完結した”外部からその中身の知りようがないアメーバーのような

運動であるような漠然とした印象が、ここでのフレーザーにとってむしろ重要なのではないだろうか?という

こと。

というのは、神々の各々の説明をしていく47章辺りまでの章に続く48章と49章においても、連続して見ること

が出来て、それが神々のキャラクターの説明をする章と、テーマごとに事例を集めた章の中間のやり方を、

示している他、その各項の動物の並べ方において、「山羊、牛、馬、豚」の繰り返しが見られるだけでなく、

その前の「犬鳥ウサギ猫」とも関係があって、即ち、大型の動物4種と小型の動物の4種が、3部分的な構成

の中で対比されている。

さらに、犬-猫、牛-馬、のような対称が置かれていて、何か”動物柄の模様のようなもの”になっている。

そして、49章-5ウィルビウスと馬という項も、結局、またこの書全体から見た場合、こういった神々の説明を

している大きな話の流れの締めくくりとして、ネミの祭祀の話を、ここで短く繰り返していることになる。(2008/5,1)

だから、こういうフレーザーに対してよくあったフィールドワークが欠けている等といった批判も、もともと

空疎に響くのは、大体 フレーザーのやっていることが、世界の儀式呪術というものを介した言語論であり

(このことは、続く部分でまとめて説明する)かつ自らも むしろ、こうした色々なニュアンスの言葉と記述

の並び替えや、構成のヴァリエーションでもって、それを”実践的に”行うことであるのは、少しこの本を詳

しく読んでみれば何となくは、皆 気付くことだからでもある。

・・4者の神々の”本質的同一the essential identity”とされたものが、北方の穀物の母につながり、それが

耕作地での生贄的なリテュエルセスでもあり、それは耕作地での世界の動物犠牲一般でもあり、逆にそもそも

4者の植物神は動物神でもある。

さらに、食べることは神に預かることで、また穀物を食べること同様、動物を食べることも神を預かることで

アイヌの”現実的な生活における人の矛盾したような態度”から直接きているみたいな熊祭りもそこに連なる。

それは同時に人々みんなに神を分け与える儀式でもあって、それはまた人々の災厄を転移して排除する世界に

一般的な方法でもある。だから、それは、ギリシャローマ社会の代替羊の儀式習慣でもあり、さらにもっとも

残酷的でありえないようなものでありながら、16世紀までリアルにそうであったというメキシコアステカ社会

で規則的に行われていた儀式の全体像に、直接 通じるものゆえ、4者の神々と近親のウィルビウスについて

の規則的儀式であるネミの祭祀の残酷な伝承も、十分 非現実的でない、このような儀式全般の本質として

(そのような儀式における人間神p214として)ありうるものであるというような論理。・・

(結局、そういう世界の儀式慣習からの体系的位置関係が、いわば分析でもあり、『なぜ”ネミの祭祀の代変

わり”という規則的殺人が成されたか?』という問いの「答えp214」になるというわけ・・)

あえて非常に簡略にこの書の”二つの質問”のうちの初めの一つを答えが与えられたという59章までの展開の

肝心な部分を、そのリングを次々につないで行くようなフレーザー独特の秘密めいた論法の根幹が露骨に見え

るように、今まで私がしてきた話も総合するようにちょっと整理してみた。

先程の48章と49章も、この一連のリングの列なりの重要な転換地点といえるようなもの(・・・キャラクターの説

明をする章と、テーマごとに事例を集めた章・・)であって、先に述べたように、何か”動物柄の模様のような

もの”になっている複雑なような動きを感じさせる書き方だったわけだが、52章から54章にかけても(熊祭り

の記述を中心的に含む部分)、この書の前半の中でも特に重要な転換地点であり、また、この書の全体の中で

も、多分 特に凝った書き方がされている部分だと思われる。(2008/5,2)

本当は、52章から54章にかけての構成は意図的に相当ややこしい問題が織り込まれているので、簡単に示唆す

る程度の話ししか、今は出来ないが、まず、54章のエジプト型とアイヌ型の区分は、一応 その動物を、普段

食べるか、食べないかのことだが、一方で むしろ中間的なモル族の羊の例をテーベの牡羊の死と同じp108、

といい、さらに、次の2 神聖な動物を伴う行列でミソサザイの行列を熊行列と類似が著しいという別の観点

でのエジプト型とアイヌ型をわざわざ重ねてある。そして、そこのところから、続く人々の災厄を転移して排

除する方法の話へ、肉食の話から転換して、ネミの祭祀の犠牲の慣習に近いところに戻して行くのである。

(そこで付け足される54章のカルインの皮の話と55章最後の木の皮の対応もまたあったりする)

さらに、52章はハゲタカの話で始まり、アイヌのワシ・タカの扱いのちょっとした話で一応回帰しているパタ

ーンをもっているが、結局、鳥、ヘビ、羊のグループが、52章の始まりと、54章終わりで対応して現れること

が、どうも重要みたいで、そこに 先に述べた53章の長々とした事例の並べ方の環が、真ん中に収まる・・とい

う視覚的な?複雑なことが、考えられているようなのである。

明らかに言えることは、比較をさりげなくやるために、自らの議論の補助的な役割ともなっていた事例の並べ

方が、両端の繰り返し的な書き方を重ねたり、3つの部分を使って行ったり、回帰的な並べ方をしているうち

に、そういう書き方自体が元々必要だったかのようになってしまい、ちょうど、古代の神殿のレリーフの紋様

の複雑な形態自体を求めているみたいなフレーザーの書き方の強い傾向があること。

● また、44-47章辺りでは、同一性・・などと、しばしば書くのに、51-54章以降辺りでは、それをあまり書かなくなるのもここに関係がある。

こういったフレーザーの見つけてきた興味深い文献の事例から見えている本来の説得力に、別のものが、こ

んな具合に混じってしまっているのを考察するのは、フレーザーが自らの立場として自称する「科学」という

ものが、元々どういう由来のものかを知るための典型的なサンプルを与えてくれるのである。

もちろん、フレーザーの議論の進め方は、一般的な「科学的議論」とは言い難いわけだが、しかし、それは

そういった普通のよくある話し方の看過出来ないものをデフォルメしたものであって、ここまでやってきた

ような『金枝篇』の論脈を追う事は、そこを明確にするために、続く考察でとても役立つはずである。

そこに見えるものは 結局、”科学”また”確実性”というものの一般的な誤解と分かち難い関係がある。

4 「形式」を巡る様々な立場・・1 【パースペクティブの問題との関係②】

ここでの文章全体は、もちろん 『小林秀雄のモオツァルト』を主題としたものだが、かなり フレーザーの

説明を長く引っ張ってしまった。しかし、このHP自体 イギリス音楽を主とした話題にするためのものだから、

十分必要性はあった気がする。実際、フレーザーの『金枝篇』の中に登場する話題が、ヴォーン ウィリアムス

やホルスト、ウォルトンらの音楽と密接にかかわるような発想を持っていることに、読んでくれた人はすぐ気

づかれたのでないかと思う。また、小林秀雄に通じて行くようなことも、連想されたのでないだろうか?(2008/5,3)

かなり、フレーザーの話に手間取ったので、一応 簡単に 最初からここまでの話を、見返しておく、必

要は、あるだろうと思う。

『小林秀雄のモオツァルト』を考える際に、小林の考え方が案外、俯瞰的見方、また思想の意匠・”見か

け”を排除しようとする方法など(純度?は違っているが・・)を重要と見ることなど、その他、ウィトゲ

ンシュタインの考え方に案外近いところがあることを、初めのほうで指摘しておいた。

大きく整理してまた言い直すと、そこで、小林のいう”企図”や”思想”の介在しないカデンツの静止と

”時間というものの謎の中心で身体の平均を保つ”というようなものを、いいかえれば最も純粋に音楽ら

しいものを、表した音楽家として、モーツアルトを「音楽家中最大のリアリスト」と小林が呼んでいるみ

たいなことを、紹介してみた。

それは、確かにその考えだけでも、一見”謎”のような音楽というもの捉えるための、ある魅力はあるが

一方で、そこでの小林の「形式」に関する議論は何か歪んだものを感じる話である。それを、浮き彫りに

するため、多分 小林も意識したであろうハンスリックの音楽論における「形式と内容」の話を、その著

作から、対比的に調べてみた。

すなわち、「音楽は高級な思想のような感情を表わさない」といった有名な主張なのだが、その議論を追っ

て行くと、そもそも「形式」という昔から多くの人々に口にされてきた用語に、混乱があることが関係し

ているのである。それに関して役立つ示唆を与えるのが、ウィトゲンシュタインの『論考』において、

実は、決定的に重要な”論理的形式”の記述であって、それは先の”俯瞰的見方”とも根本的に関係した、

「内的関係」というものと直接通じたものでもある。 少し乱暴だが、忘れてしまわないように言って置

くなら、言語における「形式」というものは、暗黙的な要素、人間の生活局面と数学的な多様性で結びつ

いているものといってもいいし、そして それはそもそも”ある感じ””相”を土台にして成立している

ものということ。

そして、そのように見ると言語における中心の論理学、表面に現れない言語的活動の中心の音楽というも

のが、むしろ、『論考』の中から現れてくるようなところがあり、さらにそれによって『論考』では言及

されないような「科学」以外の人間の芸術的営みなど・・架空のことを語ること、身振り手振り的な言葉の

ないダンスのようなもの、数学のようなものの位置関係・・も、むしろ大胆に応用すればいえない事はない

ということを、私はそこで示してみたりした。

とはいえ、そこに「形式」の曖昧さという(LWもTLP内でもう指摘しているように)問題が見えてく

る。「形式」と”確実性の問題”、感じというものの曖昧さ?(2008/5,4)

それはまた小林の言っている「真理というものは、確実なもの正確なものとはもともと何の関係もないも

のかも知れないのだ」という話とも、根本的に重なってくる問題である。(ただ、小林は言いっぱなしに

したままだが・・)

以前に私が書いた、その”確実性の問題”を巡る説明に、少し前後の話のつながりを強調するようにして、

ここの問題を説明しなおしてみる。(多少、この目的にだけ、ここでさらに荒っぽく削ってしまって整理

すると・・)

すなわち、我々が、言語活動をする、もしくは言語を構成する場合の”確実性”とは、ナポレオンの存在

と地球の存在の違い場合のように、物理的因果性の基礎がそのまま、言語的活動の基礎になる訳でなく、

むしろ、現実的に そのように言及しようとすることこそが、言語活動の文法において非常に ”信頼性

の乏しい”言い方そのもの、を構成してしまうということ。

さらに、そこに言語の中の論理と物理の中の論理、数学の中の論理を、いわば勝手にどれかを”基底的な

もの”扱いにしたがる強い傾向がある(手があるということと、数学の確実性が、私たちの行う”ゲーム”

において共通しているという見解に強い抵抗を抱く・・)。

むしろ、”確実性”とは、我々が日常的にチェックする行動そのものを考えるべきで、言語の”形式”が

われわれの”見てとること”、その”感じ”に支えられていること自体は、私たちの生活そのものでもあ

り本来 何ら難点のないもの、むしろ最も信用に値するもの、と言っちゃって構わないものなのだ。・・etc

とはいえ、LWに習って、こういう風に言ったとしても、この「形式」の問題には、一旦、改めて私たちが、

周囲の現実の世界の有様を見渡すならば、ことを混乱させるまだ厄介な”結び目”が巻きつき、ぼんやりし

てしまうのを知るのである。(2008/5,10)

例えばフレーザーの、養子縁組の”その子を自分の着物を通して引張りおろす”という「儀式」で、”子供

を産んだと思い込む”という”錯誤”に陥っている・・など という「科学的な説明」は、ウィトゲンシュ

タインのいうように、”頭のおかしい”話であり(金枝篇についてp398)、それは根本的に、「象徴」や

「言語」ということにおける”錯誤”という言葉の使い方の誤りであるのは、間違いのないことである。

(2008/5,12)

「人は錯誤に立脚して始めなければならず、錯誤に真理を承服させなければならない」(金枝篇についてp393)

この文句は、「金枝篇について」の冒頭(大修館全集6)にモットーのように掲げられているわけだが、

必ずしもすぐ後の本文の、未開の儀式は”錯誤”ではない・・という話と、そう単純にはつながってこない

テーゼだと思われる。とはいえ、ウィトゲンシュタインにとって、こういった話題においても、「真理」

と「錯誤」の関係が、最も強調されるべき問題とみなしているということを教えてくれる言葉と見ること

は出来るだろう。

しかし、フレーザーの「科学的」とは、先に私が彼の”独特な書き方について”いろいろかなり注意して

きたことや、”矛盾したような態度”と広汎に見られる儀式慣習の本質的同一性を言う、彼の主張の大規

模な展開からみても、

根本的に 「真理」との関係だけあるよりも、論法のもっとも根源的なところから”魔術”であることを

ためらわなかったり、”対立”を斬り開く戦略(斬り代わり、拡大する・・)とでもいえるような輻輳したも

のである、と考えたほうがより正当であるのでないか?

もちろん、それはまず相当いかがわしい性格のものではある訳だが、それでも今日までの「科学的」とい

う言葉が”確実性”と殆ど同様に使用される趨勢で、本当に 私たちにとって当たり前であるはずの「言語

形式」を考える際に、それが不確実でぼんやりとしたものに見えてしまう奇妙な事態の背景として、そここ

そをクリアなものにしなければならないのである。

すなわち、フレーザー的な「科学的」というものの”確実性”の疑わしさを、それをまともに受け止めた

上での「検証」をしてみなければならないはずである。(2008/5,13)

それで、その「検証」ということを、ここでより具体的にしておこう。ここでの 私の話は、 結局

『小林秀雄のモオツァルト』から発っしてくるような非常に混乱した問題、特に「形式」に関する全般的

な混乱への、見取り図を何とか与えてみたいという応急処置みたいなものなので、もちろん別に完備した

「検証」を、今ここまででやって来ているわけでもない。

しかし、本来の「検証」が進められるような書き方がどんなものか、常に準備段階であることに注意して

置くことはとても必要なことだし、「検証」を確保する道筋と関連させることが可能な話にすることは、

ここでの議論の展開の重要な核心でもある。

先に ウィトゲンシュタインの確実性の問題の話をした部分でも触れたように、「論考」で実例を指定で

きなかった”要素命題”が、”私には2本の手がある”という文に関係があるということを考えるべきだ

と、私は、書いて置いた。

ここで「検証」ということを考えるにあたって、そこでも述べたことを補っておくと・・

単に普通の関係”資料”的なことを並べ、チェックするのみならず、「あいまいな精神活動」を考える際

に、例えば、色見本カードの操作や、手の動きや痛みを感じる部分・・といった私たちに非常に身近で”具

体的なこと”を確認させる行動自体を、ウィトゲンシュタインは、”一種の「検証」”と考えていると

いっていいこと。

そして、それを通常言われる”データ”を語る際に、より信用すべき”ルート”の根源にすえてしゃべる

べきこと。

「検証」ということについて問題にする際、まず私も こういったふうに、改めて みんなが捉え直して

もらうことにしてほしいと言いたい。(2008/5,24)

さらに、”俯瞰的視点”というものについては、前にも書いたように重要ではあるのだが、それだけでは

大雑把にしてしまうみたいなもので、「検証」というには弱すぎる。(せいぜい参考程度で・・)

先に私は、”比較”も十分に「検証」と呼べる理由はある・・と言っておいたが、比較してみることは、私

たちが、物事を論ずるとき むしろ、全く自然に行う基本的なやり方であるということは、まず 強調す

べきであろう。そしてLWが哲学の立場にだけ留まっていたのと違い、もし 全ての言語的活動の分野か

ら、「比較」が行われうるなら、そこでなら”俯瞰的視点”とはより積極的な「検証」の方法になりうる

のである。というのは、

私たちが、本来 「検証」と呼んでいいこととは、日時、場所、物質的関係の事実をすべて挙げて良い訳

だし、そこからの因果関係も含めて十分認めるべきことである。

ただし、例えば、私たちの文法が、どういう そういった因果関係などを含めた、そこでの”ルート”を

もっているかは、また別問題で、全く別のかたちの結果の連鎖を、生んでいくものでもある。

ある文法が「正しい」と言われるべきものかどうかという「検証」では、特に、あいまいに見える「精神

活動」からくる混乱を、身近で具体的な私たちの行動で確認させ”提示”することが大事ということ。

● もちろんこういう考えは昔風の「唯物論」でもないし、その反対とされたものでもないのは、お解かりのことと思う。

幾分 先回りして、私風のできるだけ簡単な言い方にすると、ウィトゲンシュタインが、一種の「検証」

としていることなどから、そういうことを、まず 答えることが出来る。そして、”比較”も、そういっ

た”提示”を行うことなのである。(2008/5,26)

そして、その種の”提示”をする上で非常に大事なのは、”比較”の対象を持って来るやり方になる。

むしろ そうしたことは、言っていることにおいて 始めから多くを決定的にしてしまうことにもかかわ

らず、非常に一般的に軽視されがちだが、その注意点を、幾つか前もって間単に挙げてみよう。

結局、「形式」に関する全般的な混乱を脱した立場、「検証」と十分相容れる、そういう言語的「形式」

というものを、私たちは今 探求しなければならない訳だが・・

言語的活動の、ただ一般的、平均的なものでなく、むしろ様々な”代表的なもの、典型的なもの”自体を

、こういう形式に関する厄介な問題を考えるとき 特に扱わなくてはいけないということ。

その社会において”権威的”、もっとに別にいえば一種の”教科書”的扱いになっている、言語的な表現、

作品、が人々の言語活動の既成の環境を相当作っていることは、より日常消費的な情報媒体での言語、私

たちの文章の作り方、会話の仕方などにおいて、当然の”前提”を与えているものとして、そんなに議論

しなくても、改めて少し各々観察してもらえば判るとも思う。それで、今はもっとこれまでの私の議論に

そって、より照明を当てるようなことを問題にしたい。

まず、そうした多くの人に知られているような重要な「作品」そのものを、直接 話題にすることは、む

しろ単に”教育的”な場合を除いて、避けられる傾向があるが(ヘーゲル、シュペングラーの芸術論など

・・・・)その中の部分的な話題、議論のみを問題にするだけでなく、常にまとまった全体がどのような話で

あり、その話題がどこにくるか意識させるようにする。そこで 相互の関係性、規則性を発見できるか、

比較してみる。

ほぼ関連していそうな活動だったら、特に 満遍なく比較対象を見つけてみること非常に大事である。

特に、職業的分野に囚われたりしなければ、”自然に”関係していると思われる対象は、今までルーティ

ンに並べて語られた以外にも、全然 あり得るのである。

何よりもそれを成り立たせている”言語圏”というものに注目して、比較対象を選ぶ必要があるし、そこで

また、単に一般的、多数派的なものより、よりその事柄に通じた人々の影響ある意見が 大体 どうなのか

を考えれば、出て来る結果は、そう極端なばらつきはないものでもある。

こういうものに接する体験が、私たちにとって ”直接的”な強い印象を形成するということにおいて、

それは「具体的」なものでもあり、単にノンジャンル的な知識の寄せ集めの効用を目指すものではない。

(2008/6,2)

”俯瞰的”ということで特に大事なのは、私たちのやっていることにおいて、ありえないような”言葉の

上だけの”(cf・・意匠・・思想・・)主張がありそうなのを、ある程度 示してくれることがある。

だから、”全面的比較”ということに関係する問題は、個々の ある分野では その技術的能力を遂行す

る際に別に問題ないような言い方でも、違った分野では 全くあり得ない言い方であるのは当たり前であ

るという問題でもある。(2008/6,11)

逆に、よくある”ノンジャンル的な知識の寄せ集め”では、各分野の”言い方”の齟齬 が決定的な問題

であることを隠そうとするのが普通であるように見える。というのは 例えば、それほど実際的であるか

はともかくとしても、数量的表現を優先して見せようとする傾向。そして、それらは一方で、結局、総合

する根拠を、(視覚的な?)”人の行動”に置いている場合がどうも多そうなのにもにもかかわらず、何

かそれに、一般的に無自覚であるみたいである。(2008/6,17)

● 違った”分野”で、同じ用語を使っているにもかかわらず、人々の用法が全く対立してしまうという実例は、むしろ 至る所にあること

ではある。ここでは 意外と、省みられることのない例に、ちょっと触れておくが・・例えば、”現代的”という言葉の特権的な用法の傾向。

そもそも、自然科学の場合 、人間の営みを、物理科学的把握を媒介にして他の生物現象、と全般的に連続したものとして捉える傾向は

”現代”において著しい。またそのような活動が用法として前提となっている。 しかし、特に学校制度と関係して持ち上げられるような

文化芸術における諸傾向では、むしろ全く正反対であって、”現代”の用法とは、生物的諸現象とかけ離れた、人間の言語記号活動全般

から見て 全く”局所的な”事象、各々勝手なシンボリズムにいつまでも拘泥しようとするという方が、当然という文法で成り立っている

ともいえる。 そして、この極端な対立を持つ行動規範の大規模な用法の違いは、分野の違いによって自覚されないのである。そして当然

そのことは潜在的な社会の混乱の強い要因となる・・

想像してよいことは、そういった「数処理」の傾向などは、確かに ある意味 ”キケン”なディレッタン

ティズムと裏腹な現象で、そこから 遠ざかって成立しているようにみえる、ある容易な方法でもあるだろ

う。 ・・・しかしながら、そんなことは、すぐに底が見えてしまうであろう・・・

端的に 言ってしまえば、 そういうふうに混乱した分野間の言語のあり方から、私たちが共有しもっと信

頼にたる確実なものへと持っていくような”しゃべり方”を、生むことが出来るかが、私たちが何をするに

当たっても、まず問題になり、最も大事になってくるだろうことは、丸っきり歴然とした私たちの差し迫っ

た現実であり、また そんなに不自然で不可能なことでもないように思える。そして、そういうふうに皆さ

んも感じませんか?ということ。

もちろん、それがなくても、また 地域的部分的強制のみで、”自然の制限”が人類の過去、なんとかやり

くりを維持してきた訳であろう。だがそのことは逆に、今後さらに”人工”の環境が増大し、地域的完結性

が薄れたりして行くにつれて、 ”単なる情報の寄せ集め”・・”規制の寄せ集め”では到底 代用の役を果

たせなくなるということでもあるのでないか?・・・と、私はここで言っておいても良いような気がする。

少し急ぎ過ぎた話を、持ってきてしまったが・・・・ (2008/6,18)

一見、この章の事例は、ただ長々と羅列してあるだけのようにも思えるし、また、フレーザー自身別にここで説

明している訳ではないが、上の図を参考にして全体の流れを見てもらって、これが非常に”意図的”であること

に、気付いて欲しい。(必ずしも十分、フレーザーの書いてあることを表現できていないので改良したいが、あくまでも”参考図”に・・)

最初の動物グループ、ただ危険なだけで、食べても不味いワニから始まって、トラ、ヘビ、狼といったものは、

「自己防衛のためでない限り・・(普段)手出しすることを欲しない動物・・p79」で仲間からの復讐を恐れるので

殺したりするとき特別な儀式をする。次の「熊」でもそういう儀式をするが、むしろ普段 狩猟するためゆえ。

次の動物グループ「象、ライオン、ヒョウ、野牛」といったものは、「定期的にそれを捕殺」して(象の牙

を首輪の玉にするp85等・・)特別な儀式もするが、”大王のための”盛大な儀式をしたり、酋長や王の許可を受

けるようなことをする。

次の動物グループ「鯨、河馬」の場合。特に鯨は、向こうから定期的にやってくる動物であり、かつその復讐

を考えるとき”母性本能”を顧慮すべき存在になる。そして河馬の例も”母性本能”が問題になる。

※ ついでに言うと、今日 現実的には、河馬は危険性の高い動物といわれることもあるが、河馬は”草食”の動物で、それゆえの攻撃の目的は、ないはず・・。

また「鯨」そして一応「河馬」も、人の普段いない、水の中に共にいるもの・・・。(追記2008/5/12)

次の動物グループ「山猫、ワシ・・」なども、仲間からの復讐に対応した儀式を行う。が、山猫の場合 泣き悲し

んだように見せたり、こっちが悪いのでなくて殺されたほうが誤って殺されたのだ、というような儀式をする。

ワシの場合も、死んだワシの口に乾し肉を入れてやるくらいのもの・・になる。

だから、以上までのフレーザーの挙げている”危険な動物の宥和”の事例群の流れは、始めのほうは、随時的

すなわち普段から危険を意識しなければいけない動物で、(ここでの例の話では)有用性はない。それが、

熊になると、危険だが普段から有用性を持つ動物といえる。次の動物グループ「象、ライオン・・」などの場合

は、”定期的”また公的な許可の要るようなもので、危険の日常性は薄まる。さらに、鯨などの場合は

危険の日常性はさらに薄まるし、特に”母性本能”に留意するという”対応策”もある。その”対応策”とい

ったこともあって、直接的な人間への危険性がもっと無くなって来るのが次の動物グループ「山猫、ワシ・・」。

ここまで、こういう危険性の切迫したものの段階というような、明らかな関連性を持ってつなげられており、

続く「蜘蛛」などはいかにもどうでもいいような文句が投げかけられるだけだし、さらにスッポン、いたち

ニオイネコなどは、「危険性が無」とともに”軽蔑”の扱いになってしまう。

しかし、フレーザーの書き方で強く意識されているのは、ここから「危険性」と「尊敬」の関係が、「有用性」

と「尊敬」の関係でもあり、その流れへ、と転換してしまうことである。だから次の動物グループ「ビーバー、

テン」なども危険ではないが、恐ろしく強い動物のように「尊敬」の儀式的扱いを受けるし、さらに、次の動物

グループ「鹿、魚類、アザラシ・・」なども別に攻撃してくるような恐ろしい動物でないが、配慮された儀式的扱

いを受ける。そしてここでも日常的に有用な動物ゆえ、量的な問題(捕れないこと)によって、”危険”な動物

というのが逆転した意味で現れ出すのである。さらに、「毛虫、ねずみ、イナゴ・・」などになると有用性は殆ど

なく、その集団性、量的な問題ゆえにただ非常に日常的に危険で害のある動物になる。そして、これは話の出だ

しの「ワニ」などと違い、個々の生き物としては強く恐ろしい動物では全くないにもかかわらず”同じようなも

の”に回帰していることになる。(2008/4,29)

フレーザーは、こういう話をむしろわざわざただの羅列に見えるように、一見不規則に見えるように、まずは大

体は無視されるであろう・・というギリギリの程度で、狙って書いているというのが、実態といえるのでなかろう

か?普通は、全体に規則性を持っている話とは、思われないであろう。

むしろ、本来 興味深い指摘を、判りにくい程度に抑えて”並べるだけ”にして、書くというのは、この書の全

編の常套手段なので、特に、”熊祭り”のような、本題のネミの祭祀の話から最も、かけ離れたような事例こそ

が、どういう関係を持って置かれているかに注意して読むことは、結局 決定的に重要なことになる。(2008/4,30)

そして、先の4者の神々の場合に、持っている性質が等しいというような議論で、それらの”本質的同一性”

をいう補助的な手段として、そこでシンメトリカルな事例の置き方がされていることに注目してもらった訳だ

が、それはまた、両端の繰り返し的な書き方にもなってくるし、さらに3部分的書き方にもなってくるのであ

る。すなわち、比較をあらわな形でなく、自分の議論の都合の良いように最初から並べておくという”必然性”

をもったものだという可能性?・・には、読者はとても注意しておく必要がある。

しかし、さらに神々の各々の説明をしていく47章辺りまでの章から、章ごとに一定のテーマの下に事例を並べ

るスタイルに48章辺りからどんどん移っていくと、ある繰り返しを持って並べていったり、回帰するような書

き方自体が、むしろ目的になっているということも言えそうである。

すなわち、何重にも意図的に複雑な形で、一方で非常に興味深い指摘をしつつ、それを主としては”語らない”

で、一方では、そもそも、そのような事例のみが現実の民俗学的分布状況を十分代表するもので余りありそう

でない、表面的な素朴さを示す事例集、というやり方でもって、こういった世界の慣習儀式自体が何か不思議

な運動をしているもの、何かそこは各々”完結した”外部からその中身の知りようがないアメーバーのような

運動であるような漠然とした印象が、ここでのフレーザーにとってむしろ重要なのではないだろうか?という

こと。

というのは、神々の各々の説明をしていく47章辺りまでの章に続く48章と49章においても、連続して見ること

が出来て、それが神々のキャラクターの説明をする章と、テーマごとに事例を集めた章の中間のやり方を、

示している他、その各項の動物の並べ方において、「山羊、牛、馬、豚」の繰り返しが見られるだけでなく、

その前の「犬鳥ウサギ猫」とも関係があって、即ち、大型の動物4種と小型の動物の4種が、3部分的な構成

の中で対比されている。

さらに、犬-猫、牛-馬、のような対称が置かれていて、何か”動物柄の模様のようなもの”になっている。

そして、49章-5ウィルビウスと馬という項も、結局、またこの書全体から見た場合、こういった神々の説明を

している大きな話の流れの締めくくりとして、ネミの祭祀の話を、ここで短く繰り返していることになる。(2008/5,1)

だから、こういうフレーザーに対してよくあったフィールドワークが欠けている等といった批判も、もともと

空疎に響くのは、大体 フレーザーのやっていることが、世界の儀式呪術というものを介した言語論であり

(このことは、続く部分でまとめて説明する)かつ自らも むしろ、こうした色々なニュアンスの言葉と記述

の並び替えや、構成のヴァリエーションでもって、それを”実践的に”行うことであるのは、少しこの本を詳

しく読んでみれば何となくは、皆 気付くことだからでもある。

・・4者の神々の”本質的同一the essential identity”とされたものが、北方の穀物の母につながり、それが

耕作地での生贄的なリテュエルセスでもあり、それは耕作地での世界の動物犠牲一般でもあり、逆にそもそも

4者の植物神は動物神でもある。

さらに、食べることは神に預かることで、また穀物を食べること同様、動物を食べることも神を預かることで

アイヌの”現実的な生活における人の矛盾したような態度”から直接きているみたいな熊祭りもそこに連なる。

それは同時に人々みんなに神を分け与える儀式でもあって、それはまた人々の災厄を転移して排除する世界に

一般的な方法でもある。だから、それは、ギリシャローマ社会の代替羊の儀式習慣でもあり、さらにもっとも

残酷的でありえないようなものでありながら、16世紀までリアルにそうであったというメキシコアステカ社会

で規則的に行われていた儀式の全体像に、直接 通じるものゆえ、4者の神々と近親のウィルビウスについて

の規則的儀式であるネミの祭祀の残酷な伝承も、十分 非現実的でない、このような儀式全般の本質として

(そのような儀式における人間神p214として)ありうるものであるというような論理。・・

(結局、そういう世界の儀式慣習からの体系的位置関係が、いわば分析でもあり、『なぜ”ネミの祭祀の代変

わり”という規則的殺人が成されたか?』という問いの「答えp214」になるというわけ・・)

あえて非常に簡略にこの書の”二つの質問”のうちの初めの一つを答えが与えられたという59章までの展開の

肝心な部分を、そのリングを次々につないで行くようなフレーザー独特の秘密めいた論法の根幹が露骨に見え

るように、今まで私がしてきた話も総合するようにちょっと整理してみた。

先程の48章と49章も、この一連のリングの列なりの重要な転換地点といえるようなもの(・・・キャラクターの説

明をする章と、テーマごとに事例を集めた章・・)であって、先に述べたように、何か”動物柄の模様のような

もの”になっている複雑なような動きを感じさせる書き方だったわけだが、52章から54章にかけても(熊祭り

の記述を中心的に含む部分)、この書の前半の中でも特に重要な転換地点であり、また、この書の全体の中で

も、多分 特に凝った書き方がされている部分だと思われる。(2008/5,2)

本当は、52章から54章にかけての構成は意図的に相当ややこしい問題が織り込まれているので、簡単に示唆す

る程度の話ししか、今は出来ないが、まず、54章のエジプト型とアイヌ型の区分は、一応 その動物を、普段

食べるか、食べないかのことだが、一方で むしろ中間的なモル族の羊の例をテーベの牡羊の死と同じp108、

といい、さらに、次の2 神聖な動物を伴う行列でミソサザイの行列を熊行列と類似が著しいという別の観点

でのエジプト型とアイヌ型をわざわざ重ねてある。そして、そこのところから、続く人々の災厄を転移して排

除する方法の話へ、肉食の話から転換して、ネミの祭祀の犠牲の慣習に近いところに戻して行くのである。

(そこで付け足される54章のカルインの皮の話と55章最後の木の皮の対応もまたあったりする)

さらに、52章はハゲタカの話で始まり、アイヌのワシ・タカの扱いのちょっとした話で一応回帰しているパタ

ーンをもっているが、結局、鳥、ヘビ、羊のグループが、52章の始まりと、54章終わりで対応して現れること

が、どうも重要みたいで、そこに 先に述べた53章の長々とした事例の並べ方の環が、真ん中に収まる・・とい

う視覚的な?複雑なことが、考えられているようなのである。

明らかに言えることは、比較をさりげなくやるために、自らの議論の補助的な役割ともなっていた事例の並べ

方が、両端の繰り返し的な書き方を重ねたり、3つの部分を使って行ったり、回帰的な並べ方をしているうち

に、そういう書き方自体が元々必要だったかのようになってしまい、ちょうど、古代の神殿のレリーフの紋様

の複雑な形態自体を求めているみたいなフレーザーの書き方の強い傾向があること。

● また、44-47章辺りでは、同一性・・などと、しばしば書くのに、51-54章以降辺りでは、それをあまり書かなくなるのもここに関係がある。

こういったフレーザーの見つけてきた興味深い文献の事例から見えている本来の説得力に、別のものが、こ

んな具合に混じってしまっているのを考察するのは、フレーザーが自らの立場として自称する「科学」という

ものが、元々どういう由来のものかを知るための典型的なサンプルを与えてくれるのである。

もちろん、フレーザーの議論の進め方は、一般的な「科学的議論」とは言い難いわけだが、しかし、それは

そういった普通のよくある話し方の看過出来ないものをデフォルメしたものであって、ここまでやってきた

ような『金枝篇』の論脈を追う事は、そこを明確にするために、続く考察でとても役立つはずである。

そこに見えるものは 結局、”科学”また”確実性”というものの一般的な誤解と分かち難い関係がある。

4 「形式」を巡る様々な立場・・1 【パースペクティブの問題との関係②】

ここでの文章全体は、もちろん 『小林秀雄のモオツァルト』を主題としたものだが、かなり フレーザーの

説明を長く引っ張ってしまった。しかし、このHP自体 イギリス音楽を主とした話題にするためのものだから、

十分必要性はあった気がする。実際、フレーザーの『金枝篇』の中に登場する話題が、ヴォーン ウィリアムス

やホルスト、ウォルトンらの音楽と密接にかかわるような発想を持っていることに、読んでくれた人はすぐ気

づかれたのでないかと思う。また、小林秀雄に通じて行くようなことも、連想されたのでないだろうか?(2008/5,3)

かなり、フレーザーの話に手間取ったので、一応 簡単に 最初からここまでの話を、見返しておく、必

要は、あるだろうと思う。

『小林秀雄のモオツァルト』を考える際に、小林の考え方が案外、俯瞰的見方、また思想の意匠・”見か

け”を排除しようとする方法など(純度?は違っているが・・)を重要と見ることなど、その他、ウィトゲ

ンシュタインの考え方に案外近いところがあることを、初めのほうで指摘しておいた。

大きく整理してまた言い直すと、そこで、小林のいう”企図”や”思想”の介在しないカデンツの静止と

”時間というものの謎の中心で身体の平均を保つ”というようなものを、いいかえれば最も純粋に音楽ら

しいものを、表した音楽家として、モーツアルトを「音楽家中最大のリアリスト」と小林が呼んでいるみ

たいなことを、紹介してみた。

それは、確かにその考えだけでも、一見”謎”のような音楽というもの捉えるための、ある魅力はあるが

一方で、そこでの小林の「形式」に関する議論は何か歪んだものを感じる話である。それを、浮き彫りに

するため、多分 小林も意識したであろうハンスリックの音楽論における「形式と内容」の話を、その著

作から、対比的に調べてみた。

すなわち、「音楽は高級な思想のような感情を表わさない」といった有名な主張なのだが、その議論を追っ

て行くと、そもそも「形式」という昔から多くの人々に口にされてきた用語に、混乱があることが関係し

ているのである。それに関して役立つ示唆を与えるのが、ウィトゲンシュタインの『論考』において、

実は、決定的に重要な”論理的形式”の記述であって、それは先の”俯瞰的見方”とも根本的に関係した、

「内的関係」というものと直接通じたものでもある。 少し乱暴だが、忘れてしまわないように言って置

くなら、言語における「形式」というものは、暗黙的な要素、人間の生活局面と数学的な多様性で結びつ

いているものといってもいいし、そして それはそもそも”ある感じ””相”を土台にして成立している

ものということ。

そして、そのように見ると言語における中心の論理学、表面に現れない言語的活動の中心の音楽というも

のが、むしろ、『論考』の中から現れてくるようなところがあり、さらにそれによって『論考』では言及

されないような「科学」以外の人間の芸術的営みなど・・架空のことを語ること、身振り手振り的な言葉の

ないダンスのようなもの、数学のようなものの位置関係・・も、むしろ大胆に応用すればいえない事はない

ということを、私はそこで示してみたりした。

とはいえ、そこに「形式」の曖昧さという(LWもTLP内でもう指摘しているように)問題が見えてく

る。「形式」と”確実性の問題”、感じというものの曖昧さ?(2008/5,4)

それはまた小林の言っている「真理というものは、確実なもの正確なものとはもともと何の関係もないも

のかも知れないのだ」という話とも、根本的に重なってくる問題である。(ただ、小林は言いっぱなしに

したままだが・・)

以前に私が書いた、その”確実性の問題”を巡る説明に、少し前後の話のつながりを強調するようにして、

ここの問題を説明しなおしてみる。(多少、この目的にだけ、ここでさらに荒っぽく削ってしまって整理

すると・・)

すなわち、我々が、言語活動をする、もしくは言語を構成する場合の”確実性”とは、ナポレオンの存在

と地球の存在の違い場合のように、物理的因果性の基礎がそのまま、言語的活動の基礎になる訳でなく、

むしろ、現実的に そのように言及しようとすることこそが、言語活動の文法において非常に ”信頼性

の乏しい”言い方そのもの、を構成してしまうということ。

さらに、そこに言語の中の論理と物理の中の論理、数学の中の論理を、いわば勝手にどれかを”基底的な

もの”扱いにしたがる強い傾向がある(手があるということと、数学の確実性が、私たちの行う”ゲーム”

において共通しているという見解に強い抵抗を抱く・・)。

むしろ、”確実性”とは、我々が日常的にチェックする行動そのものを考えるべきで、言語の”形式”が

われわれの”見てとること”、その”感じ”に支えられていること自体は、私たちの生活そのものでもあ

り本来 何ら難点のないもの、むしろ最も信用に値するもの、と言っちゃって構わないものなのだ。・・etc

とはいえ、LWに習って、こういう風に言ったとしても、この「形式」の問題には、一旦、改めて私たちが、

周囲の現実の世界の有様を見渡すならば、ことを混乱させるまだ厄介な”結び目”が巻きつき、ぼんやりし

てしまうのを知るのである。(2008/5,10)

例えばフレーザーの、養子縁組の”その子を自分の着物を通して引張りおろす”という「儀式」で、”子供

を産んだと思い込む”という”錯誤”に陥っている・・など という「科学的な説明」は、ウィトゲンシュ

タインのいうように、”頭のおかしい”話であり(金枝篇についてp398)、それは根本的に、「象徴」や

「言語」ということにおける”錯誤”という言葉の使い方の誤りであるのは、間違いのないことである。

(2008/5,12)

「人は錯誤に立脚して始めなければならず、錯誤に真理を承服させなければならない」(金枝篇についてp393)

この文句は、「金枝篇について」の冒頭(大修館全集6)にモットーのように掲げられているわけだが、

必ずしもすぐ後の本文の、未開の儀式は”錯誤”ではない・・という話と、そう単純にはつながってこない

テーゼだと思われる。とはいえ、ウィトゲンシュタインにとって、こういった話題においても、「真理」

と「錯誤」の関係が、最も強調されるべき問題とみなしているということを教えてくれる言葉と見ること

は出来るだろう。

しかし、フレーザーの「科学的」とは、先に私が彼の”独特な書き方について”いろいろかなり注意して

きたことや、”矛盾したような態度”と広汎に見られる儀式慣習の本質的同一性を言う、彼の主張の大規

模な展開からみても、

根本的に 「真理」との関係だけあるよりも、論法のもっとも根源的なところから”魔術”であることを

ためらわなかったり、”対立”を斬り開く戦略(斬り代わり、拡大する・・)とでもいえるような輻輳したも

のである、と考えたほうがより正当であるのでないか?

もちろん、それはまず相当いかがわしい性格のものではある訳だが、それでも今日までの「科学的」とい

う言葉が”確実性”と殆ど同様に使用される趨勢で、本当に 私たちにとって当たり前であるはずの「言語

形式」を考える際に、それが不確実でぼんやりとしたものに見えてしまう奇妙な事態の背景として、そここ

そをクリアなものにしなければならないのである。

すなわち、フレーザー的な「科学的」というものの”確実性”の疑わしさを、それをまともに受け止めた

上での「検証」をしてみなければならないはずである。(2008/5,13)

それで、その「検証」ということを、ここでより具体的にしておこう。ここでの 私の話は、 結局

『小林秀雄のモオツァルト』から発っしてくるような非常に混乱した問題、特に「形式」に関する全般的

な混乱への、見取り図を何とか与えてみたいという応急処置みたいなものなので、もちろん別に完備した

「検証」を、今ここまででやって来ているわけでもない。

しかし、本来の「検証」が進められるような書き方がどんなものか、常に準備段階であることに注意して

置くことはとても必要なことだし、「検証」を確保する道筋と関連させることが可能な話にすることは、

ここでの議論の展開の重要な核心でもある。

先に ウィトゲンシュタインの確実性の問題の話をした部分でも触れたように、「論考」で実例を指定で

きなかった”要素命題”が、”私には2本の手がある”という文に関係があるということを考えるべきだ

と、私は、書いて置いた。

ここで「検証」ということを考えるにあたって、そこでも述べたことを補っておくと・・

単に普通の関係”資料”的なことを並べ、チェックするのみならず、「あいまいな精神活動」を考える際

に、例えば、色見本カードの操作や、手の動きや痛みを感じる部分・・といった私たちに非常に身近で”具

体的なこと”を確認させる行動自体を、ウィトゲンシュタインは、”一種の「検証」”と考えていると

いっていいこと。

そして、それを通常言われる”データ”を語る際に、より信用すべき”ルート”の根源にすえてしゃべる

べきこと。

「検証」ということについて問題にする際、まず私も こういったふうに、改めて みんなが捉え直して

もらうことにしてほしいと言いたい。(2008/5,24)

さらに、”俯瞰的視点”というものについては、前にも書いたように重要ではあるのだが、それだけでは

大雑把にしてしまうみたいなもので、「検証」というには弱すぎる。(せいぜい参考程度で・・)

先に私は、”比較”も十分に「検証」と呼べる理由はある・・と言っておいたが、比較してみることは、私

たちが、物事を論ずるとき むしろ、全く自然に行う基本的なやり方であるということは、まず 強調す

べきであろう。そしてLWが哲学の立場にだけ留まっていたのと違い、もし 全ての言語的活動の分野か

ら、「比較」が行われうるなら、そこでなら”俯瞰的視点”とはより積極的な「検証」の方法になりうる

のである。というのは、

私たちが、本来 「検証」と呼んでいいこととは、日時、場所、物質的関係の事実をすべて挙げて良い訳

だし、そこからの因果関係も含めて十分認めるべきことである。

ただし、例えば、私たちの文法が、どういう そういった因果関係などを含めた、そこでの”ルート”を

もっているかは、また別問題で、全く別のかたちの結果の連鎖を、生んでいくものでもある。

ある文法が「正しい」と言われるべきものかどうかという「検証」では、特に、あいまいに見える「精神

活動」からくる混乱を、身近で具体的な私たちの行動で確認させ”提示”することが大事ということ。

● もちろんこういう考えは昔風の「唯物論」でもないし、その反対とされたものでもないのは、お解かりのことと思う。

幾分 先回りして、私風のできるだけ簡単な言い方にすると、ウィトゲンシュタインが、一種の「検証」

としていることなどから、そういうことを、まず 答えることが出来る。そして、”比較”も、そういっ

た”提示”を行うことなのである。(2008/5,26)

そして、その種の”提示”をする上で非常に大事なのは、”比較”の対象を持って来るやり方になる。

むしろ そうしたことは、言っていることにおいて 始めから多くを決定的にしてしまうことにもかかわ

らず、非常に一般的に軽視されがちだが、その注意点を、幾つか前もって間単に挙げてみよう。

結局、「形式」に関する全般的な混乱を脱した立場、「検証」と十分相容れる、そういう言語的「形式」

というものを、私たちは今 探求しなければならない訳だが・・

言語的活動の、ただ一般的、平均的なものでなく、むしろ様々な”代表的なもの、典型的なもの”自体を

、こういう形式に関する厄介な問題を考えるとき 特に扱わなくてはいけないということ。

その社会において”権威的”、もっとに別にいえば一種の”教科書”的扱いになっている、言語的な表現、

作品、が人々の言語活動の既成の環境を相当作っていることは、より日常消費的な情報媒体での言語、私

たちの文章の作り方、会話の仕方などにおいて、当然の”前提”を与えているものとして、そんなに議論

しなくても、改めて少し各々観察してもらえば判るとも思う。それで、今はもっとこれまでの私の議論に

そって、より照明を当てるようなことを問題にしたい。

まず、そうした多くの人に知られているような重要な「作品」そのものを、直接 話題にすることは、む

しろ単に”教育的”な場合を除いて、避けられる傾向があるが(ヘーゲル、シュペングラーの芸術論など

・・・・)その中の部分的な話題、議論のみを問題にするだけでなく、常にまとまった全体がどのような話で

あり、その話題がどこにくるか意識させるようにする。そこで 相互の関係性、規則性を発見できるか、

比較してみる。

ほぼ関連していそうな活動だったら、特に 満遍なく比較対象を見つけてみること非常に大事である。

特に、職業的分野に囚われたりしなければ、”自然に”関係していると思われる対象は、今までルーティ

ンに並べて語られた以外にも、全然 あり得るのである。

何よりもそれを成り立たせている”言語圏”というものに注目して、比較対象を選ぶ必要があるし、そこで

また、単に一般的、多数派的なものより、よりその事柄に通じた人々の影響ある意見が 大体 どうなのか

を考えれば、出て来る結果は、そう極端なばらつきはないものでもある。

こういうものに接する体験が、私たちにとって ”直接的”な強い印象を形成するということにおいて、

それは「具体的」なものでもあり、単にノンジャンル的な知識の寄せ集めの効用を目指すものではない。

(2008/6,2)

”俯瞰的”ということで特に大事なのは、私たちのやっていることにおいて、ありえないような”言葉の

上だけの”(cf・・意匠・・思想・・)主張がありそうなのを、ある程度 示してくれることがある。

だから、”全面的比較”ということに関係する問題は、個々の ある分野では その技術的能力を遂行す

る際に別に問題ないような言い方でも、違った分野では 全くあり得ない言い方であるのは当たり前であ

るという問題でもある。(2008/6,11)

逆に、よくある”ノンジャンル的な知識の寄せ集め”では、各分野の”言い方”の齟齬 が決定的な問題

であることを隠そうとするのが普通であるように見える。というのは 例えば、それほど実際的であるか

はともかくとしても、数量的表現を優先して見せようとする傾向。そして、それらは一方で、結局、総合

する根拠を、(視覚的な?)”人の行動”に置いている場合がどうも多そうなのにもにもかかわらず、何

かそれに、一般的に無自覚であるみたいである。(2008/6,17)

● 違った”分野”で、同じ用語を使っているにもかかわらず、人々の用法が全く対立してしまうという実例は、むしろ 至る所にあること

ではある。ここでは 意外と、省みられることのない例に、ちょっと触れておくが・・例えば、”現代的”という言葉の特権的な用法の傾向。

そもそも、自然科学の場合 、人間の営みを、物理科学的把握を媒介にして他の生物現象、と全般的に連続したものとして捉える傾向は

”現代”において著しい。またそのような活動が用法として前提となっている。 しかし、特に学校制度と関係して持ち上げられるような

文化芸術における諸傾向では、むしろ全く正反対であって、”現代”の用法とは、生物的諸現象とかけ離れた、人間の言語記号活動全般

から見て 全く”局所的な”事象、各々勝手なシンボリズムにいつまでも拘泥しようとするという方が、当然という文法で成り立っている

ともいえる。 そして、この極端な対立を持つ行動規範の大規模な用法の違いは、分野の違いによって自覚されないのである。そして当然

そのことは潜在的な社会の混乱の強い要因となる・・

想像してよいことは、そういった「数処理」の傾向などは、確かに ある意味 ”キケン”なディレッタン

ティズムと裏腹な現象で、そこから 遠ざかって成立しているようにみえる、ある容易な方法でもあるだろ

う。 ・・・しかしながら、そんなことは、すぐに底が見えてしまうであろう・・・

端的に 言ってしまえば、 そういうふうに混乱した分野間の言語のあり方から、私たちが共有しもっと信

頼にたる確実なものへと持っていくような”しゃべり方”を、生むことが出来るかが、私たちが何をするに

当たっても、まず問題になり、最も大事になってくるだろうことは、丸っきり歴然とした私たちの差し迫っ

た現実であり、また そんなに不自然で不可能なことでもないように思える。そして、そういうふうに皆さ

んも感じませんか?ということ。

もちろん、それがなくても、また 地域的部分的強制のみで、”自然の制限”が人類の過去、なんとかやり

くりを維持してきた訳であろう。だがそのことは逆に、今後さらに”人工”の環境が増大し、地域的完結性

が薄れたりして行くにつれて、 ”単なる情報の寄せ集め”・・”規制の寄せ集め”では到底 代用の役を果

たせなくなるということでもあるのでないか?・・・と、私はここで言っておいても良いような気がする。

少し急ぎ過ぎた話を、持ってきてしまったが・・・・ (2008/6,18)

今日起こっている何とかしなければならない、私たちの社会生活に生ずる、いろいろな厄介な問題は、その

根幹において、何かてんでバラバラで、単に広大で無性格な大量の問題だとは、私には必ずしも思えないの

である。というのは、私はここまで、19世紀から20世紀の、しばしば言及されたりする 多分に重なったテ

ーマを持っていると思われる割に、まともに比較されない代表的な著作家の作品の内容を、全体の主張を通

して掴める様に、幾つかスケッチして並べてみてきたのだが、改めてスケッチ同志の重なり合いを、振り返

って見ても、どうも そこにぼんやりと、とても重要な言語上の問題が、浮かび上がってきているように、

思えるから・・・。

ここまで、私は 今まで記してきたいろいろな話題における主要な幾つかの用語、概念自体の説明を、割と

省いて話を進めてきた。というのも、それは理由があるので、一般に”言語の限界”というものを考えた場

合、無理をして、そういう話をしようと考えるのは余りよくない。明らかにリアルでない見方をしないで、

そういう著作に書いてあることを、まずは そんなに上手くなくても良いから、ウソでないことを書く。そ

して その雰囲気が、そこで十分するように通じて”描写”してみる・・そういうやり方のほうが、はるかに

役に立つということがあるからなのである。(2009/3,26)

小林秀雄の、有名な割と小さな著作の話から始めた、一連の ここまでの私の記述において、特に 主とし

た手引きとして「フレーザーの金枝篇について」や「論理哲学論考」「確実性の問題」というウィトゲンシ

ュタインの言語に関する考察を一緒にして、私が用いてきているのは、ご覧の通りな訳である。

とはいえ、「論考」と、それ以後の「探求」を代表とする著作群とは、よくある解説書の類の話では、全く別

物のようにいわれているが(勿論、「探求」のための遺された序文にも、「論考」の説は誤りであって、それ

を、正すのが目的みたいに言っている・・)、私はこれまでの話で、そう単純には考えないことが必要という風

に書いてきたつもりであるし、私は、そのことも含め、やはり、こういった基本的な問題を、より明確にした

上でないと、小林の話にもちゃんとした結論を与えられないことになるだろう。

(また、「確実性の問題」などは やはり 全く部分的にしか説明せず、利用してもいるので・・・)

そこで一つの便利な方法は、「論考」からの転換を示す、割と簡略に書かれた「青色本TheBlueBook」1933-34

全体を、通して説明してみることをやりながら、今までで論じ残されている、言語の形式に関する”浮かび上

がって見えてきている”問題群を、より明確にしていくことである。

(2009/3,27)

|