Copyright (C) 2000 Kouichirou Yonemura/BENTENDOH

工場長からR33を受け取って以来、山崎は敗者復活戦を挑むべく、毎週末の暁の高速道路を走っていた。

だが、あのZZ‐Rに巡り会えないまま一ヶ月の時が過ぎ、それは二ヶ月、三ヶ月と続いた。やがて季節が変わり、最後にZZ‐Rと出会ってから既に半年が過ぎようとしていた。

町中を抜け、いつものコースである高速道路に入る。HID独特の青白い光で暗闇を切り裂きながら先行するクルマを慎重にかわしていく。徐々に速度を上げ、最終的に巡航速度二〇〇km/hで走った。 メーターライトに浮かび上がっている山崎の顔の表情には半年前の険はなく、優しく穏やかだった。

〈この半年、いろいろあった……〉

一番の変化は、工場長の強い薦めでサーキット走行会に参加したことがきっかけで、再びモータースポーツに興味を持つようになったことだ。子供時代には父と二人でサーキットレースやジムカーナ、ラリーなどをよく見に行っていたが、父親が亡くなって以来、次第に足が遠のいていた。だが今ではサーキット走行会を始めとして、草レースやジムカーナにまで出場するようになっていた。初心者にしては良い成績を残したせいか、いつの間にかクルマ仲間も増え、自分でも随分と人つき合いが良くなったように思えた。

〈あのバイクを追いかけるのは、もういいかな……〉

そう考えた山崎の眼に、ルームミラーに映ったバイクのヘッドライトの光が映った。その光が高速度で山崎のR33GT‐Rを追い上げてくる。パッシングを浴びせてきた。

〈アイツだ!〉

姿こそ見えないが、山崎には挑戦してきたバイクが、あのZZ‐Rであることが確信できた。

山崎は自らにとってのケジメを着けるべく、万感の想いを込めて挑戦に対する返答のハザードを数回点灯した。同時にダブルクラッチで素早く六速から五速にシフトダウンする。クラッチを繋いだ途端、回転計の針は一瞬七〇〇〇回転まで跳ね上がり、鞭を受けたBCNR33GT‐Rは咆吼をあげて獰猛な加速を始めた。

〈勝っても負けても、これが最後!〉

ZZ‐Rは一気に距離を詰めて、GT‐Rの横に並び掛けてきた。後方へと流れ去る非現実的な空間と時間の中で加速し続ける二台のマシンは、右へ左へと車線を変えながら先行車をかわていく。その度に互いに減速し、加速して位置を入れ替えながら、まるでソシアルダンスを踊るパートナー同士のように走り続けた。

GT‐Rのコックピットは排気音に包まれていたが、山崎には、それさえもダンスのBGMに流れるワルツのような心地良い音楽に聞こえていた。

最初に気がついたのはオイルの焼ける臭いだった。

いつの間にか夜は明け、稜線から完全に顔を出した太陽が高速道路のアスファルトを焼き始めている。

たちまち気温は上昇し、それに連れてR33の油温も徐々に上昇していたのだ。油温計の針を見ると、すでに警戒域(イエローゾーン)を超えて危険域(レッドゾーン)を指していた。

温度が上がり過ぎたオイルは粘度を失う。水のようにサラサラになってしまったオイルは必要以上に流れ、金属面同士の潤滑や冷却用の油面を維持できなくなる。油膜が切れた金属面は摩擦熱で表面の融けて癒着するか、熱的に耐えられなくなった部品そのものが融ける。最悪の場合はエンジン内部のコンロッドやピストン、クランクシャフトが破壊される。その結果、強烈なエンジンブレーキがかかって大事故になる恐れさえあった。

山崎は、二人と二台のダンスに終わりが来たことを知った。エンジンブローの危険性を考慮してアクセルを緩め、R33の巡航速度を落とした。減速するに従って、楽しい夢の途中で眼が覚めて、現実に引き戻されたような空しさが胸にこみ上げてくる。互いに名前も顔も知らぬ二人の人間と、GT‐RとZZ‐Rという二台のマシンが織りなすマシンダンス。それは二人と二台の偶然の出会いに始まり、それ故に唐突に終わりを告げる、永くは続かない暁の幻想(トワイライトイリュージョン)だった。

その気持ちを知ったのか、別れ際にZZ‐Rのライダーが左手を振ったような気がした。

〈また会おう、道の途中で(オン・ザ・ロード・アゲイン!)〉そう言いながら……。

翌週の金曜日。 真夏の、いつもと変わらぬ週末。

山崎の務めている会社にも終業時刻の五時がやってきた。

いつもと変わらない風景だが、中には変わったこともある。

山崎に、同僚が誘いの声をかけてくるようになったことだ。

「山崎さん。どうですか、今日も帰りに皆でビアホールで一杯というのは」「済みません、今日は遠慮します。この仕事を終わらせてしまいたいので」

山崎は、そうモニターを指さして誘いを断った。

「そうですか、それは残念だ。じゃあ、また来週にでも」

そう言って同僚達は会社を後にした。

「あんまり無理するなよ」

一人残っていた上司が山崎に声をかけた。

「はい。これが終わったら帰らせていただきます」

「そうか……しかし、君は変わったねえ」

「そうですか。自分では解らないのですが」

「ここ半年で、何というか、そう、人当たりが良くなったよ。今だから言うが、前の君はもっとキツイ感じだったからね」

「……それは、済みませんでした」

「過ぎたことはもう良いさ。大事なのはこれからだからね。社内のチームワークを保つことが一つの仕事である私の立場からすれば、君の変化は大歓迎だ。これからも頼むよ」

そう言って山崎の肩を叩くと、上司は先に帰っていった。

一人残った山崎は、キイを叩きながら微笑んだ。

〈変わった……のかな〉

しばらくして仕事を終えた山崎は、部屋の鍵を掛けて退社した。夏の日は長く、ビルの外はまだ日差しが強い。普段なら真っ直ぐ駅へ向かうため、正面から出るのだが、今日は日陰に入るためにビルの裏口から外に出た。普段は足を踏み入れることもないビル横の路地で、山崎は驚きのあまりに足を止めた。そこには忘れかけていた一台のバイクが停車していたからだ。慌てて駆け寄って確認したが、間違いなかった。そのバイクは紛れもなく、あのZZ‐Rだった。

「山崎さんはバイクに興味があるんですか?」

聞き慣れた声が背中越しに聞こえてくる。

山崎は驚いて振り向いた。

そこには、あの老管理人が笑顔で立っていた。

山崎は老管理人の井沢に誘われるまま、管理人室に入っていた。管理人室の壁には井沢の趣味なのか、何枚もの写真がパネルに入れて飾ってあった。いずれもバイクに関するものだった。

「まあ、こんなもんで良かったら飲んで下さい」

井沢が冷えた麦茶を出して言った。

「あなたがバイクに興味があるとは以外ですねえ」

「いえ、その、知り合いが乗っているものですから」

「そうなんですか。その人は山崎さんと同じ位の年なんでしょうね。いやあ、この年でお恥ずかしい」

井沢はそう言って笑った。

「そんなことありませんよ。良い御趣味だと思います。それじゃあ、この写真に写っているのは井沢さんですか?」

壁のパネルの中にはカラーに混じって、古いモノクロ写真が何枚か飾ってある。

「そうです、私です。浅間サーキットで行われた日本グランプリの時のものです。おっと、成績は聞かないで下さい」

「そうなんですか、そんなにお若いときから……ところで、あの表に停めてあるバイクは、さぞかし速いでんしょうね」

初老にならんとする井沢だったが、山崎の言葉を聞いた途端に「よくぞ聞いてくれました」と言わんばかりの表情を見せると、まるで自慢の玩具を自慢する少年のように瞳を輝かせて語りだした。

「ここだけの話、あいつはとんでもなく速いですよ。何しろ一番速いZZ‐Rを更に改造してありますからね。エンジンはコスワースの鍛造ピストンでボアアップしてありますし、カムもヨシムラのステージⅠに変えてあります。キャブはケイヒンのFCRにケンソーのバクダンキットを入れて、マフラーはチタンエキパイとカーボンサイレンサーの4into2into1に変えてあります。前後のサスはオーリンズ。ブレーキは、フロントもリヤもブレンボの鋳鉄ローターに変えて、キャリパーもフロントが鍛造対向6ポッド。リヤが2ポッドのブレンボ。前後ホイールはダイマグのドライカーボン製です。あとカウルやフェンダー、タンクなんかのも外装も全部ドライカーボンに変えてあります。アクセルを開けたら三〇〇キロは確実に出ますよ」

聞き覚えのない言葉の羅列に困惑していた山崎の表情に気がついたのか、井沢は頭をかくと軽く頭を下げた。

「あっ、こんなこと言ったって山崎さんには意味不明ですな。バイクの話となると、どうも興奮気味なって申し訳ない」

「どうして、そんなに速いバイクが必要なんですか」

「実は、一人娘が遠いところに嫁に行きましてね。その娘に初孫が生まれたんですよ。私は親バカならぬ爺バカでしてね。いやあ、嬉しくて嬉しくて。初孫の顔を一刻も早く見たくて少しでも速く走れるようした訳です」

「それじゃ、公道でレースをしようと思ったわけでは……」

伊沢は顔の前で大きく右手を振った。

「とんでもありません。そりゃスピードは出しますが、それはあくまで私個人の問題ですよ。決して公道レースは……。まあ、最近GT‐Rとかいうとんでもなく速いクルマに何回も追いかけられたことはありますがね」

それを聞いた山崎は、ようやくZZ‐Rのライダーの不思議な行動を理解できた。

〈私のことをバトル相手だとさえ思ってなかったんだ。それであんな走りを……〉

「……それは冒険のある楽しい生活ですね」

「そうですか、そんなことを言ってくれるのは貴方だけです。嫁に行った一人娘と来たら顔を見る度に、二言目には『自分の年を考えろ。危ないから止めろ』と言うばかりですからね。口うるさいところは、だんだん死んだ女房に似てきてますよ。それで、そう言われたときは私も、こう言い返すんですよ。『何言ってやがる。俺はお前のミルクもオシメもバイクで買いに行ったんだぞ』ってね」

山崎は井沢の笑い顔を見ながら、生きていれば井沢と変わらない年齢の自分の父親を思い出していた。

「そうですか、奥様を……その悲しみを埋めるために井沢さんはバイクを愛してらっしゃるのですね」

山崎の言葉に、伊沢は大笑いし始めた。

「はっはっはっはっはっはっ。いやあ、女房の事は関係ありませんよ。たとえ代わりにしようと思ったって、所詮バイクなんぞ機械ですから人間の代わりになる訳も有りませんよ」

そう言うと伊沢は麦茶を一口飲んだ。

「それにしても貴方は面白い方だ。私もいろんな事を言われましたが、そんなことを私に言ったのは女房だけですよ」

「えっ、奥様が?」

「ええ、女房の奴は私と一緒になる前に私に聞いたんです。『私とバイク、どっちを選ぶの』てね」

山崎の内部で、何かが音をたてて崩れた。

「結局、人が愛せるのは人だけですからね」

そう言って微笑んだ井沢の顔は、どこか、幼いときに見た父親の笑顔に似ている、と山崎は思った。

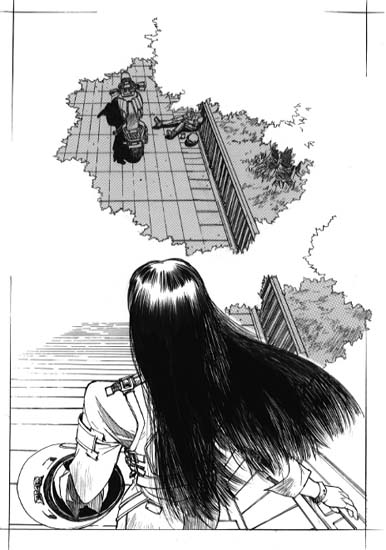

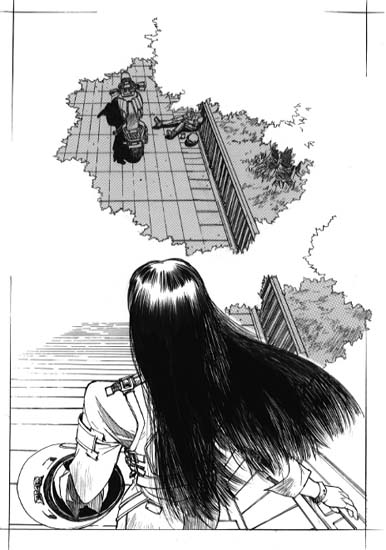

脳裏に、幼い頃からの記憶がフラッシュバックになって浮かんでは消えていく。

〈そうか、クルマは、機械は決して人の代わりにはならないんだ……〉

そんな、ごく当たり前のことが、今やっと理解できた。

「これは、よけいなお世話ですが、山崎さんも早くお嫁にいったらどうですか。貴方ほどの美人なら、きっと大事に思ってくれる人がいるんじゃないですかね」

〈私なんかを大事に思ってくれる人……〉

山崎は、忘れていた大切な何かを思い出した。

「あの、私、急に用を思い出したので、これで失礼します。お茶をごちそうさまでした」

「いえいえ、こちらこそ。引き止めた上に年寄りの独り言を聞いてもらって済みませんでしたね」

山崎は井沢に別れを告げてビルを後にする。何故だか急に木村の声が聞きたくなっていた。手近な公衆電話ボックスに飛び込んで、夢中でダイヤルする。

電話に出た木村に向かって山崎は言った。

「ねえ明日空いてる? 空いてたら、あなたのバイクで何処か行かない?」

Copyright (C) 2000 Kouichirou Yonemura/BENTENDOH