Copyright (C) 2000 Kouichirou Yonemura/BENTENDOH

一週間後。〈木村自動車整備〉を尋ねた山崎は、事務所のソファで向かい合って座った工場長に全てを話した。

その上で、もう一度R33のチューンを依頼した。

「お願いします」

引き受けてもらえなければ帰らない覚悟で、テーブルに頭を着けんばかりに下げたまま動かなかった。

工場長はソファから立ち上がると、机の上に置いてあった山崎の預金通帳と印鑑をちらりと見た。作業ツナギの胸ポケットから煙草の箱を取り出した。中から一本抜き出すと、窓の側まで歩いてから火をつけた。深々と吸うと、ため息でもつくように大きく煙を吐き出す。

永い沈黙を押し破って工場長が口を開いた。

「いいでしょう。ウチでお引き受けいたします。ですから頭を上げて下さい、山崎さん」

頭を上げた山崎に、工場長は苦笑いながら言った。

「ウチがお断りしても、どうせ他でやってしまうでしょうからね。それくらいならウチでお引き受けいたしますよ。それと通帳と印鑑を仕舞って下さい。費用の方は改めて此方からお知らせしますから」

そこまで言うと工場長の顔が急に厳しくなった。

「ですが、条件があります。こちらに来て下さい」

怪訝な顔をした山崎を、工場長は事務所の外に連れ出した。

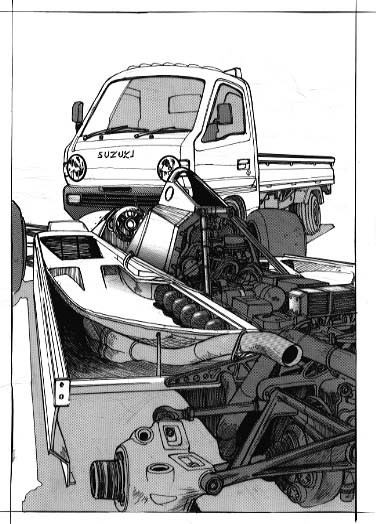

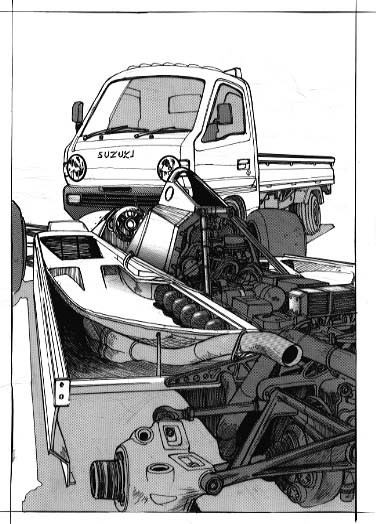

そこには一台の軽四トラックが停めてある。

「さあ、乗って下さい。山崎さん」

そう言って工場長は軽四トラック運転席に乗り込んだ。

山崎は良く事情が飲み込めないまま助手席に乗り込むと、板の上にスポンジとビニールを張っただけのシートに座る。ペナペナのシートベルトの長さを調節してから締めた。

工場長がエンジンをかけた。

山崎が予想した以上に振動と騒音が大きい。安っぽい、味けのない排気音が狭いクルマ内に響いた。

工場長は踏むとキイキイいうクラッチを踏んでギヤを一速に入れる。軽くギヤ鳴りがした。目的地も何も言わないまま、軽四トラックを発進させた。

山崎は、最初の段差を超えるときの底突きのショックで、フロントサスがやたら柔らかい上にストロークが足りないことが解った。そのくせ、リヤサスはガチガチに固められているためにポンポンと跳ねる。角を曲がる度に車体の前後バランスが崩れていることが確認できた。

ぎくしゃくした動きの軽四トラックを、工場長は工場の裏の道に入れた。

そこは裏山に通ずる林道の入口だった。

山崎は軽四トラックを運転しながら驚いていた。こんな最低の部類のクルマが存在すること自体に驚いていたのだ。

シャシーやサスがプアなのは解っていた。だがブレーキが想像以上に制動力が不足している上に、直ぐに車輪がロックしてしまいコントロールが利かないことや、エンジンの排気量が小さいのでトルクが無く、アクセルで姿勢をコントロールが出来ないことは想像を超えていた。もちろん、まるでグリップしないチープなタイヤのせいで、ハンドリングもどうしようもないレベルだった。

山崎の知る限り、これはクルマではなかった。クルマのようなものだ、としか思えなかった。GT‐Rと軽四トラックを比べること自体無意味なのだが、クルマの基準がR33である山崎にとって、軽四トラックを運転することはある種の拷問に等しい。

それでも山崎は、そのクルマのようなものを必死に運転して林道を攻めていた。

工場長は軽四トラックから降りると、山崎に説明を始めた。

「マシンに高度なチューンを施せば施すほど、危険度は増します。なぜならチューンの度合いに比例してテクニックの完璧さが要求されるからです。そうでないマシンとドライバーの組み合わせは危険なだけですよ。山崎さん自身、そのことには気がついていますね?」

山崎は無言で頷いた。

「それならば話は早いですね。キツい言い方になりますが、今の山崎さんにR33は手に余ります。ましてやチューンなど論外です」

山崎は何も言い返せない。

「ですから、この軽四トラックで一から運転を、いや操縦感覚を鍛え直して下さい。頂上までの往復路のコースレコードは八分二〇秒です。このタイムを切って下さればチューンドR33をお引き渡しします」

これが工場長が出した条件だった。

「幸い、この裏山全体がウチのものです。道も一本道ですし、頂上で行き止まりになっています。もちろん林道の出入口は閉鎖しておきますから、林道に人がいることはありません。安心して走って下さい。スタートしたら一気に駆け上がって下さい。上りきった頂上の駐車スペースでUターン、再び下ってきてフィニッシュです」

最初のタイムアタックは、惨めな結果に終わった。

とにかく、ガードレールも何もない林道を崖下に落ちないように走らせるだけで精一杯で、攻めるどころではなかった。

以来、毎週末には、この林道でタイムアタックを繰り返していた。条件のクリアは、最強のR33を手に入れる為に超えなければならない壁だった。 数分で軽トラックは裏山の頂上に到着した。 頂上は少し開け、駐車できるスペースがあった。

軽四トラックを停めた山崎は、エンジンを切った。山頂に静寂が広がっていく。トラックから降りると思いっきり背伸びをした。何処からか吹いてきた風が髪をなびかせ、汗を乾かしていく。鳥達の鳴き声が疲れを癒してくれた。〈人はいつか死ぬ……か〉 何かが山崎の中で変化しつつある。深呼吸して気合いを入れ直すと、再びトラックに乗り込んだ。再びエンジンをかけて発進すると、今度は下りのアタックを開始した。

一ヶ月が過ぎた。

山崎は軽四トラックというクルマを理解し始めていた。

軽四トラックは、不用意にアクセルを開ければリヤタイヤが空転するだけで、グリップはしない。無論、アクセルを開けて加速しなければタイムは延びない。だからといってスピードを上げたところで、普通にハンドルを切ってもフロントタイヤがグリップしない為に超アンダーステアになって曲がらない。逆にスピードを落とそうと、無造作にブレーキをかけると簡単にタイヤがロックしてスリップしていくだけだ。下りでブレーキングを繰り返せば、ペーパーロックしてブレーキは全く効かなくなる。そのため、きっちりとシフトダウンしてスピードを落とす必要があるが、シンクロのいい加減なミッションは、簡単にギヤは入らない。まさに、どうしようもないクルマだった。

それでも山崎は諦めなかった。ZZ‐Rに対する復讐心からではない。そんな、ちっぽけな気持ちは消えていた。

復讐心はいつしか、己のドライビングを純粋に探求していく喜びに変わっていたのだ。

モータースポーツの最高峰F1のドライバー達は〈死〉を「フィニッシュ」とか「アン・コントロール」という風に呼んでいる。つまり「自分がミスを犯さない限り〈死〉とは無縁である」という絶対の確信があるのだ。 それは彼らが操縦技術を極め、F1マシンを一〇〇%コントロール出来る自信を持った人間である証明である。

そんな彼らの認識は、「クルマという乗り物を運転する」という行為の特性が生んだものだ。

車内という閉鎖された空間で運転するクルマは、外界の情報を皮膚感覚で直接的に感ずることができない。

それは、ある意味で抽象的で非現実的である。

それ故クルマは、速度を上げて危険度が増したところで、緊張感が薄い為に〈死〉の認識を持つことはない。それ故に、クルマをコントロールするということは、それをしている自己を、もう一人の自己が見るという二重構造を持つ。

その結果「クルマを操る」という意識は、最終的に己の内側へと向かっていく。

クルマとは自己認識の装置なのだ。

山崎はいま、その自己認識の入口に立っていた。林道コーナーを攻めるには全く向いていない軽トラと格闘するうちに、自分のドライビングを冷静に観察する必要性を学んだ。そのことは如何に自分がGT‐Rという最高に造られたマシンに頼ったドライビングをしていたかを悟ることでもあった。

練習を重ねる内に、どんなマシンもドライバー次第でコントロール出来る方法の存在を、おぼろげながら感じている。

おそらくそれは、己の五感を駆使してあらゆる情報を繊細に感じ取り、操作を微細にミリ単位でコントロールをすることだと考えていた。

もちろん、その理論を実行する事は困難だ。 だが今の山崎に、困難という言葉はなかった。

一方、山崎がチャレンジをしている間に、工場長はR33のチューンナップの準備にかかっていた。

まずパーツを入手するために、古くからの知り合いである、あちこちのレーシングワークショップへ電話をいれた。

幸い昔の顔が利いて、倉庫の隅に転がっていた不要になってしまったGr・A用のパーツをタダ同然の底値で譲ってもらうことが出来た。その他のチューニングパーツも、紹介してもらったショップから安価に譲ってもらった。

やがて注文したパーツが送られてきて、作業にかかった。

と言っても、一般のお客の仕事の時間を割いてまでR33のチューンを手がけるわけにはいかなかった。ここは普通の整備工場であってチューニングショップではない。必然的に、工場が閉まる夜と休日がチューニング作業に当てられることになった。

無論、山崎からは料金をもらうのだが、工場長にとってはチューニングは本業ではない。あくまで趣味の内職だった。

今は、完全にバランス取りしたフルカウンタークランクとコンロッドをクランクケースに収めているところだ。メタルの位置を確認しながらクランクをセットした。一旦作業を中断して自分の仕事具合を慎重に再確認した。完璧だった。 工場長は満足の笑みを浮かべると、RB26DETTエンジンから離れて工場の外に出た。胸ポケットから取り出した煙草に火を付ける。

深々と煙を吸った。久方ぶりに味わう、自分の仕事に満足した後の煙草は旨かった。

以前は徐々に形を成していくRB26DETTエンジンを前にして、工場長は自らの過去の過ちと、才能あるチューナーとしての喜びとの板挟みになって何度も思案に暮れた。

だが今は、それも吹っ切っていた。

〈二度とクルマをチューンすることは有るまいと思っていたんだが……なあ山崎、俺は君の子にメンタル面を完璧にセルフチューンさせようと思ってる……それが、君への罪滅ぼしになるなんて思っちゃいないさ。だが、おれはあの子に同じ過ちを繰り返させたくないし、クルマを操ることの危うさと本当の楽しさを理解してもらいたいんだ……おっと、こいつはチューナーとしての言い訳にしか過ぎないかな?〉

一人苦笑した工場長は、灰皿代わりのオイル缶で煙草の火を消すと再び作業に戻っていった。

Copyright (C) 2000 Kouichirou Yonemura/BENTENDOH