Copyright (C) 2000 Kouichirou Yonemura/BENTENDOH

木村がバイクに興味を抱いたのは中学に入る頃だった。

小さい頃から乗り物は何でも好きだったが、あるときオフロードを走るMTB(マウンテンバイク)という種類の自転車で丘を下るという経験をした。そのときの風を切って走るスピード感を知ってから「エンジン付きのバイクだったらもっと楽しいだろうな」と思ったことがバイクへの興味を持つきっかけだった。

最初のバイクはHONDAのスーパーカブだった。

近所のソバ屋が配達用に使っていたオンボロバイクだ。

木村が興味を持ったことを知った店の主人が、休みの日に運転させてくれたのだ。

最初に運転したときは大変だった。何も知らない木村は、ギヤを入れたままキックスターターでエンジンをかけたので、エンジンがかかった途端にカブはウイリーした。驚いた木村は振り落とされまいと両手でしっかりとハンドルを握っていたために、アクセルが開けっ放しになったカブはウイリーにしたまま走り出した。

そんな、おっかなびっくりに走り出したカブだが、直ぐに運転を覚えた。最初は、ほんの少し近所の裏道や空き地で運転していたが、次第に遠くに行きたくなった。

やがて原付免許を取得し色々なバイトをして金を貯めた。

父親はバイクに乗ることを極度に嫌っていたので、とても金策を頼める状況ではなかったからだ。

やがて、中古ながら始めての自分のバイクを手に入れた。

HONDA・MTX50R。

この水冷2ストローク単気筒エンジンを持つ原付バイクは、木村を色々な場所に連れていき、様々な人に会わせ、貴重な経験を積ませた。一日に一〇〇キロ以上走るツーリングの楽しみを知ったし、事故や転倒、林道や峠道を攻めることも知った。何よりもバイクを通じて友人を得た。

十八歳のとき、自動車免許と同時に中型自動二輪の免許を取得した木村は、バイクの持つスピードに取り付かれた。

なぜなら父親の工場で働いて資金を得たことで、当時最新鋭のスポーツバイク、俗に言うレーサーレプリカを購入したせいだった。

HONDA・NSR250R。

このマシンの持つ潜在能力を、一般のライダーが公道で使い切ることはまず不可能だ。なぜならば、一般ライダーの持つ能力の限界よりも、マシンの限界の方が遥かに高いところに設定されているからだ。

木村は、およそ公道で出すことを許されないスピードで、峠という峠を皮ツナギの膝を擦って攻めまくった。

世間で言うローリング族になったのだ。

だが、ある日のこと。いつものように峠を攻めていた木村は一台のバイクが現れてバトルになった。

YAMAHA・XT600。

およそ峠向きではないオフロードバイクであるXTに抜かれた木村は、カルチャーショックを受けた。

「バイクは腕だ。マシンじゃない」

そう思った木村は、XTのライダーに誘われるままオフロードの世界に足を踏み入れた。

エンデューロ、トレッキング、そしてトライアル。

そこで「バイクって、ゆっくり走っても面白いもんだな」という、ライダーとバイクの新しい関係を知った。

だが、そのことを教えてくれたはずのXTのライダーは、エンデューロレースで事故に巻き込まれて死亡した。

木村は、その事をきっかけに再びスピードの世界に戻った。

「たとえスピードが遅くても、たとえ腕が良くったって死ぬときは死ぬ。だったらその前に自分の限界を知りたい」

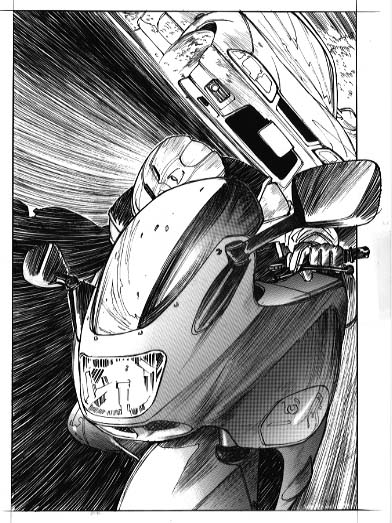

そう思った木村は大型自動二輪免許を取得して、最速のマシンを手に入れた。

SUZUKI・GSXーR1100R。

木村は、自らの限界を試すべく、高速道路でのクルージングスピードを次第に上げていった。

まず二〇〇km/h、そして二五〇km/h。

そこから更に巡航速度を上げていくと、やがて自らの限界、不可侵領域(ゴッドスピード)に入る。

二九〇km/h+αの世界。そこは、静かな世界だった。

実際には、一分間に一万回転も廻っているエンジンの機械音や排気音、猛烈な風切り音でうるさいのだが、感覚的にはまるで、音速を突破したジェット機に乗っているようだった。

そのスピードの中で自らの肉体感は拡散消失し、バイクも道路も空気も、ありとあらゆるもの全てが融合し一体となる。

やがて、魂は昇華し宇宙全体に解放される。

アラビアのロレンスの言葉。「スピードの中で、精神は肉体を超越する」 その意味を木村は知った。

木村は左ブラインドコーナーに差し掛かっていた。

そのコーナーの反対車線には一台の軽四が停まっていた。

安全のため、軽四の前後左右に人影がないことを確認してからコーナーに対するアプローチに入る。視界を広くとるために進入ラインを通常よりセンター寄りにとった。

そのとき、無造作にセンターラインを超えてくる対向車に気がついた。見通しの悪いこんな場所で、対向車のドライバーがセンターラインを超えてくることは予想外のことだった。

ドライバーは、木村とバイクの存在には全く気がついていなかったのか、クルマのスピードを落とさないまま、こちら側の車線に大きく進入してくる。

「くっ!」

木村は歯を食いしばると、強烈なリヤブレーキでタイヤをロックさせるブレーキターンで、反射的にバイクを姿勢を変化させてフロントをインに向ける。同時にブレーキを解除すると加速して回避にはいった。だが対向車の中年男のドライバーが回避行動を取らない。叫び声をあげた形に口を開けて硬直している姿が横目に見えた。思う間もなく衝撃がくる。

その瞬間から木村の目には全てがスローモーションになって見えていた。必死の努力も空しく、対向車のバンパーに後輪を引っかけられた木村のAfricaTwinは、はじき飛ばされて独楽のように振り回される。

木村は自らステップを蹴って空中を飛んだ。AfricaTwinから離れるためだ。このままでは崖に叩きつけられるか、道路とAfricaTwinとのサンドイッチになる危険性が高いのだ。空中から落ちていく木村の眼には道路が自分に近づいてくる様に見える。習慣で、頭を打たない為に自分のへそを見るように顎を引く。身体が自然に回転した。

その時になって、ようやく我に返ったドライバーが急ブレーキをかけるスリップ音が聞こえてきた。

「バカ野郎! 今頃ブレーキかけたって遅せえんだよ!」

そう叫ぼうとした途端、背中から路面に叩きつけられた。 衝撃で肺から空気が絞り出されて、とても声は出ない。

そのまま、しばらく眼を閉じて痛みに耐えていた木村は、痛みの波が去ると眼を開いた。視界に入ってきたのは、足払いを食ったように何回も回転しながら路面に叩きつけられたAfricaTwinだった。

より正確に言うなら、転がっていたモノは、一瞬前まではAfricaTwinと言う名前のバイクだった鉄屑だ。

クルマからドライバーが降りてきたのか、ドアの閉まる音に続いて声が聞こえた。

「だ、大丈夫ですか?」

〈見て判んねえのかよ。大丈夫な訳ねえだろ、バカ!〉

木村は思わず、ヘルメットの死角になって見えないドライバーに対して、心の中で毒づいた。

叩きつけられた状態まま大の字になっている木村の瞳には、青空高く浮かんでいる雲が映っていた。

「ああっ、くそっ!こんなにいい天気なのに………」

4

木村に電話した日から数日経った週末、山崎は一件の自動車修理工場を訪ねた。その工場を訪ねるのは、父の葬式を手伝ってもらった礼を言いに来た以来のことだった。

目的の工場は広々とした畑の真ん中にポツンと建っている。

前には数台のスポーティなクルマが停めてあり、工場にはエンジンやミッションを下ろしているクルマがあった。

駐車場の隅にきちっとGTーRを停車して降りた。

建物の脇に立っている〈木村自動車整備〉の看板の影に、無惨な姿をさらしている木村のAfricaTwinに気がついた。ここは木村親子が経営している工場なのだ。

ぶつけられたAfricaTwinのスイングアームは曲がり、歪んだリヤホイールが明後日を向いていた。タンクはへこみ、サイドカバーやカウル、スクリーンは割れて、ライトは両方とも砕け散っている。もちろんハンドルやフロントフォークも曲がっていた。

やがて山崎の来訪に気がついた木村が、建物から作業用のツナギを着た姿で現れた。右足を引きずっている。

「大丈夫?」と訪ねようとする山崎の機先を制するような形で、木村が軽口を叩いた。

「大したこっちゃねえよ。ちょいとクルマに引っかけられたっていうだけのことさ。へっ、心配すんなよ。このとおり仕事に出てこられるくらいだからさ」

もう一人、ツナギ姿の男が建物から現れた。

年は五十台後半。頭の髪には白いものは目立つ。

工場長である木村の父親だった。工場長は、山崎の顔を見ると驚いたが、すぐに笑顔を見せて歓迎の挨拶をした。

「やあ、いらっしゃい山崎さん。R33の調子でも?」

山崎のR33GT‐Rはここから購入したものだ。メンテナンスも依頼している。その場合は、いつもクルマを引き取りに来てもらっているので、山崎の来訪は別件の依頼を意味していた。

「まあ、ここで立ち話もなんですので、汚いところですが事務所の方へどうぞ」

山崎は工場長に事務所へと案内された。事務所は工場の片隅にある。机が一つしかない狭い事務所の、さらにその一角に接客用のソファが置いてあった。

山崎と工場長が座った。木村はコーヒーを入れる。

工場長は、父親の顔に戻って木村を見ながら言った。

「いやあ、このバカ息子の野郎、私があれほど『バイクは危ないから止めろ』って言っていたのもかかわらず、とうとう事故っちゃいましてね。ほれ、このザマですよ」

「うるせえな。仕事はちゃんとやってるだろう」

木村は、テーブルの上にコーヒーカップを乱暴に置いた。衝撃でスプーンが音を立て、コーヒーが受け皿にこぼれた。

「儂が言っているのは、そういう意味じゃないぞ。お前の命を心配して『バイクは危ない』と言っているんだ」

「親父はいつもそう言うけど、危険なのはクルマだって変わらないんだぜ。現に、クルマで死んだ人間の方がバイクで死んだ人間なんかよりも、ずっと多いじゃねえか」

「お前の言っているのは単なる屁理屈だ。お前は『自分が死ぬかもしれん』とは考えんのか」

「考えてるさ、バイクに乗っているときは何時もね……」

「だったら、何故バイクに乗るんだ?」

「親父……人はさ、誰でもいつか死ぬんだ。早いか遅いかの違いでしかないのさ」

木村はそう言って事務所を出ていった。

後には重苦しい沈黙が事務所を支配した。残された二人は、黙ったまま苦い味のするコーヒーを飲むしかなかった。

工場長は苦笑いしながら頭を下げた。「どうも済みませんね、お見苦しいところをお見せして」

山崎は木村の言葉に、大きな衝撃を受けていた。山崎も、父親との永遠の別れを突然に迎えた。それは言葉にしがたいほどの悲しみを山崎に与えた。それ以降『死』という言葉すら苦痛だった。だが木村は驚いたことに、その『死』を日常的なものとして捕らえていた。

山崎の脳裏には「人間はいつか死ぬ」という木村の言葉が、何度も繰り返し聞こえていた。

先ほどまで柔和な表情を浮かべていた工場長の顔が、山崎の話を聞いた途端に強ばった。

「誠に申し上げにくいんですが、はっきり言って止めておいた方が宜しいかと思います」

それは、山崎が望んだ、R33への更なるチューニングの依頼に対する返答だった。

「いいですか山崎さん。貴方が乗ってらっしゃるR33GT‐Rは、貴方のお父様の御注文で納車時に吸排気系と足周りにファインチューンを施してあります。ファインチューンとはいえ、一流のレーシングドライバーが操れば、筑波サーキットを一分四秒台でラップすることが出来るほどのレベルです。すでに公道で走るには限界に近いチューンなんですよ。まさか公道でレースをなさるつもりじゃないでしょう?」

山崎は、さすがにそのとおりだとも言えない。返事が出来ないまま、黙ってソファから立ち上がった。頭を下げて事務所を出る。工場長も山崎を止めずに黙って見送った。

工場を出たところで木村に出会った。

「おい山崎。何だ、もう帰んのかよ?」

山崎は返事もせずにGT‐Rに乗り込むと、エンジンをかけた。いつになく乱暴に発進させる。

タイヤを鳴らすスキール音をあげながら、駐車場のアスファルトにブラックマークと焦げたゴム特有の臭いを残して走り去っていく。

「山崎の奴、何を荒れてんだ?」

そう呟いた木村の背に、いつの間にか事務所から出て来ていた工場長が声をかけた。

「R33のチューンを断ったんだ」「何でだよ。やってやればいいじゃねえか」「お前も知ってるだろう。儂はチューンの世界から足を洗ったんだ。もう事故は見たくない」

「知ってるけどさ、堅いこと言うなって。山崎と俺達の中じゃねえか」

「その山崎さんだから駄目なのさ」

「あの事故は親父のせいじゃねえぞ。何で今更あの事故にこだわるんだよ?」

「それは……」

工場長の脳裏に忌まわしき記憶が駆けめぐる。その記憶こそが山崎の依頼を断る理由であった。

山崎の父親が交通事故をおこしたB12サニーVRは、工場長の手でチューニングされていた。

事故の状況を詳しく聞いた工場長は己を攻めた。チューニングの欠陥ではなかった。むしろB12には、公道を走る以上の高度なチューニングを施してあった。

だがそれは山崎の父親の運転テクニックの限界点を越えたところにクルマの限界が設定されることを意味していた。

その結果、山崎の父親は己の限界を超えた事に気が付くのが遅れた。それこそが事故の隠れた原因なのだ。

操縦者の限界を超えたチューニング。

技術者の欲望のあまり、人間を無視した機械を作った事を工場長は恥じたのだった。

それ以来、工場長はチューニングから身を引いていた。

何も言えなくなった工場長は木村に背を向けると、再び仕事に戻るべく工場に入っていった。

「何でい、オヤジの奴。訳の解んないこと言いやがって」

木村は納得がいかなかったが、それでも工場長の背に何かを感じて、それ以上何も問えなかった。しぶしぶながら工場長の後に続いて仕事に戻った。

工場長は黙々と整備作業をしながらを、山崎本人についての考えを巡らせていた。

〈山崎……お前が生きていたら、あの子に何を教える? 俺はあの子に何をしてやれば良いんだろうか?〉

思案に暮れる工場長の手は、しばしば止まった。

数週間後。 山崎は再び、あのバイクに出会った。

そこはホームコースの帰路、峠のワインディングだった。

山崎がホームコースにしているルートは、自宅から市街地を三〇分ほど走ったところにある高速道路のインターチェンジに入るところから始まる。まず海岸線と平行に走っている高速道路で県境の山岳地帯に入っていく。そこは、高速道路には珍しい高速コーナーが続いている場所だ。

県境を越えてしばらくのインターで降り、更に峠道の国道に向かう。峠のワインディングを楽しみながら再び県境を越えて、Uターンする形で市街地に戻る。今、山崎がいる峠のワインディング道路は、路肩に余裕があまりない典型的な対抗二車線の三桁国道だった。

峠の休憩所で一旦停止して休んでいた山崎の耳に、聞き覚えがある甲高い排気音が聞こえてくる。

〈間違いない!〉

かつて敗北を喫した相手、例のZZ‐Rの排気音だ。

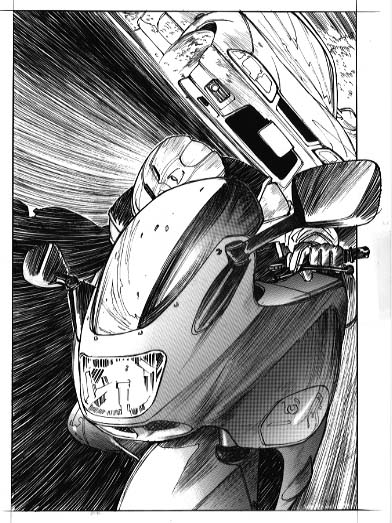

一旦バックしながらハンドルを切り返すと、ノーズを道路に向ける。眼の前を例のZZ‐Rが走り抜けていった。

ZZ‐Rのナンバーは覚えてはいなかったが、GT‐Rのヘッドライトに浮かび上がった、黒い上下のレザースーツに黒いフルフェイスヘルメットというライダーの姿は、しっかりと両眼に焼き付いている。

山崎はZZ‐Rを猛追しようと、まるで〇―四〇〇mスタートのようにGT‐Rを発進させた。4WDらしく四つのタイヤから白煙が上がり、休憩所の駐車場にはブラックマークを残していく。先行するZZ‐Rに追いすがるために、コーナーというコーナーを四輪ドリフトで駆け抜けていった。

同じ峠道だけをぐるぐると走る「峠族」や「ローリング族」を相手にしての公道バトルでもないかぎり、一度敗北した相手に借りを返せる機会はまずない。

まさに千載一遇のチャンスだった。

だが、ブラインドコーナーの向こう側に見え隠れするZZ‐Rには、なかなか追いつけなかった。それでもコーナーをいくつか駆け抜けるうちに、何とかテールを見ることが出来るところまで距離を詰めた。 山崎は、挑戦の意志を表すパッシングを浴びせる。

だが、しばらく様子を見たが返答のハザードはない。

それどころかライダーは、あっさりと道を譲った。

「くっ!」

山崎は信じられない気持ちでZZ‐Rを抜いて前へ出た。

勝負を放棄してGT‐Rの後ろについて来るZZ‐Rのライダーに対し、山崎は次第に怒りが込み上げてきた。

一度負かした相手と、再び戦わねばならない義務など何処にも誰にもない。それに、公道バトルで自分が負かした相手のことを忘れることは良くあることだ。

筋違いの怒りであることは頭では判っていた。

だが気持ちだけはどうにもならない。

今の山崎に残された道は、後ろにいるZZ‐Rをブッちぎるだけだった。やり場のない怒りを右足に込めてアクセルを踏み込む。GT‐Rを加速させZZ‐Rを引き離しにかった。

だが、バックミラーに写るZZ‐Rの大きさは変わらない。

同時に向こうも加速したからだ。

山崎は「相手は追いかける方のポジションを選んだ」そう理解した。それこそ望むところだ。この広くない峠道で一度でも前に出たら、二度とは抜かせない自信がある。

勝負が始まった。

最初のコーナーにGT‐Rをオーバースピード気味に飛び込ませる。クリッピングポイント手前で、アウトから思い切ってステアリングを切り込むと、R32でドライバーを苦しめたプッシングアンダーがR33では押さえられ、4WDとは思えぬほどの鋭さでターンインを始めた。R32から改良された後輪位相反転繰舵機構(スーパーHICAS)と、新たに後軸駆動輪の内外回転差を電子制御するアクティブLSDが加えられた電子制御(ATTESA)駆動力配分機構( E―TS PRO)の威力だ。

そのままアクセルを踏み込むとリヤが綺麗に流れ、パワースライドを始めた。だがカウンターステア、俗に言う逆ハンでリヤのスライドを止めるまでもない。GT‐Rのノーズがインを向いたところで、すかさずアクセルを踏み込んでいくと、リヤタイヤをスリップさせるトルクが絶妙な量とタイミングでフロントタイヤに移行していく。フロントがリヤを引っ張るようにスライドを止めた結果、GT‐Rは見事な四輪ドリフトでコーナーを駆け抜けて立ち上がっていった。

次のコーナーも、その次のコーナーも、更にその次のコーナーも同様に四輪ドリフトでコーナーリングしていく。

だが、道を譲ったライダーは離れなかった。速度を緩めずに山崎のGT‐Rに着いてくる。ルームミラーに映るZZ‐Rのヘッドライトの光は、コーナー毎に前後左右へと移動して、まるでライダーがZZ‐Rでステップを踏んでダンスを踊っているようにも見えた。

GT‐Rがノーブレーキで曲がるコーナーを、ZZ‐Rの方はブレーキをかけて曲がっているところをみると、どうやら絶対的コーナリング速度そのものは、こちらの方が速いことが判った。だが、コーナーからの脱出速度は、向こうの方が圧倒的に速い。コーナーの入口のブレーキング競争で離し、出口の加速競争で詰められる。そういった着かず離れずのテール・トゥ・ノーズで、ライダーにプッレシャーをかけ続けられる状態がしばらく続いた。このコースは法定速度四〇km/hの道路だったが、二人の最高速度は一〇〇km/hを軽く越えていた。だが山崎にはバトルを止める気はなかった。

やがて勝負どころがやってきた。 このコースでは数少ない、見通しの良い左高速コーナーだ。 対向車はいない。 山崎は、究極のアウト・イン・アウトのラインを取るためにGT‐Rを対向車線に入れると、ノーブレーキでインコーナーに突っ込んでいく。そのまま一気に加速するパワースライドから四輪ドリフトに持ち込んで、ZZ‐Rの進路をブロックしながらコーナーを脱出していく。

GT‐Rはアウト・イン・アウト。

ZZ‐Rはアウト・イン・イン。

このままだと二台のラインがクロスする。後方のZZ‐Rは急減速せざるを得ない。

〈勝った!!〉

山崎は確信したが、次の右コーナーを計算に入れて減速したライダーの方が一枚上手だった。

山崎は斜めにスライド走行しているGT‐Rが限界を超えたことを、ステアリングの右への切り返しの遅れで知った。

〈?〉

限界を超えたGT‐Rは、戻った自分の車線に留まれずに、再び対向車線へと膨らんだ。ガードレールにキスをするかのようにアウト、つまり右コーナーのインにGT‐Rは近付いていく。慌ててパニックブレーキをかけている山崎のGT‐Rの鼻先を、今にも倒れんばかりに傾け(バンクし)たZZ‐Rをハングオフで操るライダーが駆け抜けていく。

ひらりと右に切り返したZZ‐Rの何処かが道路に擦れてのか、赤い火花が上がった。その赤い光の残像が、まるでスローモーションのように山崎の眼に焼き付いていく。

GT‐RはABS(アンチスキッド・ブレーキ・システム)が働いて、山崎のパニックブレーキにもかかわらずタイヤがロックしなかった。その為にステアリング機能が完全には失われず、最後の最後まで回避行動をとり続けることが出来た。ブレンボ製四ポット対向ピストンと一七インチ・ベンチレーテッドディスクブレーキが急速に車速を落とし、ステアリングが生き返る。間一髪でガードレールをかわし、何とか無事にGT‐Rを停止させた。

山崎は路肩にGT‐Rを停車すると、緊張で詰めていた息を大きく吐き出した。

〈オーバースピード!!〉

たとえGT‐Rといえども、タイヤとシャシーの限界を超えて走ることは出来ない。それは、たとえF1ドライバーであっても無理なことだ。ある種、当然の結果だった。

以前の高速道路でのバトルと違って、マシンの性能差で敗北したのではなかった。一時期ZZ‐Rの前を走っていたことを考えると、むしろマシンでは勝っていた。

〈あのバイクは?〉

気がつくと、朝靄が立ち上る谷間に、あの甲高い排気音 を響かせて、ZZ‐Rは遥かコーナーの向こうに消えていた。

山崎は唇を噛みしめた。 全ては、己の腕を過信した結果の敗北だった。

Copyright (C) 2000 Kouichirou Yonemura/BENTENDOH