ハードボイルド小説ファンが

死ぬまでに読んでおくべき一冊

(ポール・ケイン『七つの裏切り』巻末解説)

どうですか? 読んだばかりのポール・ケインの短編集は? ストーリーが複雑なのに、文章があまりにも簡潔すぎるので、面食らったって? そうだよねえ。

どうですか? 読んだばかりのポール・ケインの短編集は? ストーリーが複雑なのに、文章があまりにも簡潔すぎるので、面食らったって? そうだよねえ。

のっけから挑戦的で仰々しい解説タイトルで読者の方々を驚かしたかもしれないが、まずハードボイルド小説とポール・ケインとの関連性から述べてみよう。

本書の解説子兼翻訳者モハードボイルド小説ファンの一人だが、一九八五年に国書刊行会刊の『ブラック・マスクの世界』全集の準備をするために、監修者の小鷹信光氏と一緒にアメリカ西海岸へ行き、ウィリアム・F・ノーラン(最高のハードボイルド小説専門誌として有名だった《ブラック・マスク》の作品集 The Black Mask Boys の編纂者、『ダシール・ハメット伝』[小鷹信光訳、晶文社]の著者)やジョー・ゴアズ(ダシール・ハメットを主人公にした小説『ハメット』[稲葉明雄訳、ハヤカワ・ミステリ文庫]の著者、元私立探偵)、ビル・プロンジーニ(パルプ・マガジン収集家、名無しの探偵ものの作者)にインタヴューをして、“ハードボイルド”という言葉について尋ねたとき、三人とも異口同音にポール・ケインが一番ハードボイルドだと答えた。レイモンド・チャンドラーでさえ、ケインが“ウルトラ・ハードボイルド”文体のある種の頂点に達した”とまで褒め称えたほどだ。プロンジーニはケインをハードボイルド作家の中でもっともハードと呼んだ。ここでの“ハード”は“非情な”という意味だろう。

ここで解説子の言う“ハードボイルド”文体とは、けっして“一人称の私立探偵小説”だけではない。アメリカ本国の専門家たちの定義を踏まえた上での定義を述べる。“ハードボイルドな”文体と“ハードボイルドな”人物(性別は無関係)は似ているが、区別したほうが理解しやすい。主人公は私立探偵とは限らない。(殺し屋でも警官でも記者でもいい)。人称は一人称一視点でも、三人称多視点でも構わないが(むしろ三人称叙述のほうがハードボイルド文体が書きやすい)、ストーリーが登場人物の言動だけで進行し、人物の主観的な心理描写はほとんどなく、客観的な言動や表情で心の内を暗示する(これはモノローグがなく、視覚的で聴覚的な演劇、映画、そして客観的に見た現実世界に近い)。ねっ、意外と簡単でしょ? 大雑把に言うと、ハードボイルド文体は別にミステリー小説だけに限らないわけだ。

遅まきながら、ここで本書の原題 Seven Slayers について説明してみよう。七編の中短編が収録されているが、「七人の殺害者」という意味ではない。この slay は「すごく楽しませる」とか「圧倒する」という意味なので、Seven Slayers は「圧倒させられるほど優れた七つの作品」というような意味になる。直訳のタイトルでは圧倒させられるきおとはないから、いちおう「七つの裏切り」というタイトルを提案した。

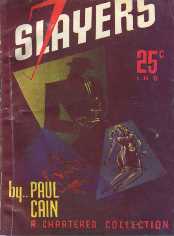

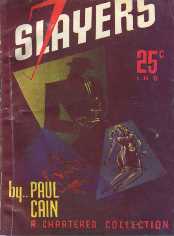

もともとはケインが三二年から三六年のあいだに《ブラック・マスク》に発表した七編の中短編を収録したもので、四六年にセイント・エンタープライジズがデイジェスト判(《リーダーズ・ダイジェスト誌》のサイズ)で刊行した。出版元のセイント・エンタープライジズは、義賊サイモン・テンプラーこと、ザ・セイントの創造者レスリー・チャータリスが当時カリフォーニア州ハリウッドに構えていた小規模出版社だった(書影あり)。

四六年当時、《ブラック・マスク》編集長をすでにやめていたジョーゼフ・ショーは(息子のミルトンが二〇一九年に発表した伝記 Joseph T. Shaw: The Man Behind Black Mask によれば、発行元と意見が合わず、自分で辞表を出したという)文芸代理店を構えていた。そして、《ブラック・マスク》時代に育てていたケインと一緒に掲載作品から七編を厳選して、セイント・エンタープライジズに売り込んだのだ。

四六年当時、《ブラック・マスク》編集長をすでにやめていたジョーゼフ・ショーは(息子のミルトンが二〇一九年に発表した伝記 Joseph T. Shaw: The Man Behind Black Mask によれば、発行元と意見が合わず、自分で辞表を出したという)文芸代理店を構えていた。そして、《ブラック・マスク》時代に育てていたケインと一緒に掲載作品から七編を厳選して、セイント・エンタープライジズに売り込んだのだ。

八七年にブラック・リザード・ブックスからこの短編集の原書がペイパーバックで再刊されたとき、この解説子はもちろん新品で購入したが、すぐには読まなかった。二〇一〇年前半に歯医者の待合室で読んだという覚えはあるが、活字を目で追っていただけだというほうが正確だろう。場面転換が突然すぎたりして、ストーリーが追いにくくて、内容を覚えていなかったのだ。

そして、二〇一一年にセンティピード・プレスから The Complete Slayers というポール・ケインの作品すべてを収録した五〇〇部限定版が刊行されると聞いたので、六十ドルほどしたその限定版をとにかく買ってみた。編纂者はマックス・アラン・コリンズ(探偵ネイト・ヘラーものや、ミッキー・スピレインのあとを引き継いで、マイク・ハマーものを執筆している後継者)とリン・F・マイヤーズ・ジュニア(リンという名前は女性に多いが、この共同編纂者は男性である。コリンズがスピレインなどのハードボイルド関連書籍の編纂をするときに、共同作業をすることが多い。よく似た名前のペイパーバック研究家リン・マンロウともう少しで混同して赤っ恥をかくところだった)。

この翻訳者は、活字の大きい二〇一三年刊ブラック・カーテン・プレス版をテキストにしたが、明らかに誤字だと思われる箇所は、センティピード・プレス版と照合して、確認・訂正した。

* *

まず、本書の収録作品について簡潔に説明しよう。全七編の時代設定は、アメリカで一九二〇年から一九三三年十二月まで続いた禁酒法時代で、酒類の製造・輸入・運搬・販売を禁止したものだ(なぜか購入は合法)。《アンタッチャブル》というタイトルのTV番組(一九五九年〜一九六三年)と一九八七年公開の劇場映画の時代を想像していただきたい。

その時代の乗用車には、左右ドアのすぐ手前に一段のステップがついていたし、家庭電話機のほとんどは直立型で、逆円錐型の受話器と送話器がついていた。たいていのアパートメントの建物に交換嬢がいて、建物内の内線に取りつないでいたような時代であった。

第一話の「名前はブラック」は、著作リストを見てもわかるとおり、ケインの唯一の長編『裏切りの街』(河出文庫)の《ブラック・マスク》分載第二回と第三回のあいだに掲載された。ケインが長編の執筆と同時に、この短編を書いていたかどうかは不明(書きためたものをショー編集長の提案でダシール・ハメットの文体を模範にして書き直したものかもしれない)。一人称の主人公のブラックのファーストネームは不明だし、正体も不明。ギャンスターなのか、厄介事処理屋なのかも不明だが、ケインは主人公の人物描写よりもストーリー自体とその文体に気をつけていた。

第二話の「“71”クラブ」は、『裏切りの街』分載第五回(最終回)のあとに《ブラック・マスク》に掲載された。舞台はニューヨークで、東五十*丁目七十一番地(おそらくマディスンとパーク・アヴェニューのあいだ)にあるそのクラブのモデルは禁酒法時代にニューヨークの有名な闇酒場だった〈“21”クラブ〉だろう。西五十二丁目二十一番地(フィフスとシクスス・アヴェニューのあいだ)にあり、今は有名人たちが集まる高級レストランとして営業を続けている。

第三話の「パーラー・トリック」は、じつは第二話より前に《ブラック・マスク》に掲載されたのである。発表順序が逆になったのには理由があるはずだが、ネタバレになるので、この解説子の推測はお教えできない。ケインは長編『裏切りの街』のジェリー・ケルズ以外に、シリーズ・キャラクターらしき主要人物を創り出していないが、レッド(姓が不明で、正体も不明)と名乗る謎の人物が《ブラック・マスク》三四年四月号の Troubbule-Chaser にも登場する。この男も“厄介事処理人”のような仕事をするし、ニューヨークからロスアンジェルスに移住してきたと記してあるから、同じ人物だと考える研究者もいる。

第四話の「ワン、ツー、スリー」の一人称主人公はたぶん保険調査員に近い私立探偵だろうが、氏名は不明。タイトルは、一九〇〇年代のシカゴ・カブズで活躍した三人の内野手が鮮やかな連繋プレイで相手チームを苦しめたことから、淀みなく、なめらかな動作を意味する。

第五話の「青の殺人」は《ブラック・マスク》掲載時に Murder Done in Blue というタイトルだったが、本書収録時に Murder in Blue になった。タイトルは“青い陶製浴槽での殺人”のこと。殺人被害者の一人が「メイジー・デッカー。職業ダンサー……」(一六四頁)とあるが、ここの“職業ダンサー”とは当時の“タクシー・ダンサー”のことで、当時の“ダンス・スタジオ”に勤務し、ダンス相手のいない男性からダンス券を受け取って、一曲一緒に踊るという職業だ。六九年公開の映画《スイート・チャリティ》でシャーリー・マクレーンが演じていたチャリティがタクkシー・ダンサーだった。一九三〇年にロジャーズ&ハートの作った曲に《テン・センツ・ア・ダンス》というのがあり、当時は一曲十セントだったようだ。そして、女優エルマ・ダーモンドが蓄音機で聞く《ミニー・ザ・ムーチャー》は三一年にジャズ・バンドのリーダーであるキャブ・キャロウェイが作ったヒット曲で、一九八〇年公開の《ブルース・ブラザース》でもキャロウェイが踊りながら踊っていた。内容は教育上よろしくないので、ここでは説明を控える。

第六話の「鳩の血」は、キャサリン・ハナンが盗まれたルビーのアクセサリー・セットの色だ。ルビーの色の中で最高の色だとされる黒みがかった深い赤色である。二三一頁で、「キャサリンはルビーのアクセサリー・セットを持ってました。ピジョン・ブラッド、鳩の血というやつで……」と夫のハナンが状況を説明するが、原文ではただ“ルビーのセット”となっていて、翻訳者がより頭に描きやすいように勝手に“アクセサリー”を書き加えたのだ。調べてみると、“ルビーのアクセサリー・セット”(ルビーのネックレスと一対のイヤリング)という言葉があり、これでやっと視覚化できたという。

第七話の「パイナップルが爆発」の原題 Pineapple だけだと、ケインの文体より簡潔すぎるので、読者の興味を引きそうなタイトルに勝手に変えた。ここでの“パイナップル”とは果物ではなく、爆弾のことである。手榴弾の外観がパイナップルのそれに似ているからだろうが、本編に出てくる時限爆弾やダイナマイトなど爆弾全般を含む。後出の著作リストにも記したように、三九年公開の映画 Twelve Crowded Hours は、この短編を中途半端に原作にした映画で、主人公の新聞記者の名前がニック・グリーンになっている。本編のニックは役者とかギャンブラーとか私立探偵だたことがあり、「……サンタクロース役を務めた」(二八〇頁)とあるが、サンタクロースは“セント・ニコラス”という聖人の名前が訛ったもので、“セント・ニック”と呼ばれることもある。

* *

さて、本書と長編『裏切りの街』の著者であるポール・ケインの略歴を簡潔に記しておこう。ポール・ケインは小説家としての筆名で、ピーター・ルーリックは映画業界で(とくに脚本家として)の職業名である。

ケインはジョージ・キャロル・シムズとして、一九〇二年五月三十日にアイオワ州デモインで生まれた。父親のウィリアム・ダウ・シムズは製薬会社の管理職だったが、ウィリアムの父親ジョージ(ケインの祖父)がデモイン警察の刑事部長だったこともあって、一時はデモイン警察の刑事になったが、結局、薬剤師やセールスマンの仕事に戻った。

〇八年に両親が離婚したときに、ケインは母親エヴァと一緒にシカゴの治安の悪い地区に住んでいたが、一八年にカリフォーニアに行くと、映画業界に興味を持ち、製作助手になったり、クレジットなしの脚本家として働いた。三〇年代前半にはニューヨークへ行って、小説を書き始め、アルコール依存症の舞台女優ガートルード・マイクルと出会った。

これはあくまで解説子の推測だが、たぶん、そのときに、ニューヨークにあった版元の《フラック・マスク》編集長のショーに連絡を取ったものと考えられる。ショーはちょうどダシール・ハメットの後継者を捜していたので(三〇年十一月号掲載の「死の会社」[小鷹信光訳『コンチネンタル・オプの事件簿』ハヤカワ・ミステリ文庫]が最後の発表作品)、ケインにハメット風の文体を書くように勧めた。それで、ケインはスタッカートのような簡潔な文章を書くようになったのだ。ケインの作品が初めて《ブラック・マスク》に掲載されたのは三二年三月号の「罠」(『裏切りの街』分載第一回)である。『裏切りの街』に登場する謎の女グランキストは、ガートルードがモデルと考えられている。

三二年にガートルードと一緒にカリフォーニアに戻った。ガートルードはまもなく主役級の女優になり、《絢爛たる殺人》や《美人探し》などに主演したが、アルコール依存症のせいで主演の仕事が減り始めた(詳しくはIMDbを参照してほしい)。ケインの連載小説『裏切りの街』は《ブラック・マスク》三二年九月号で終わり、三三年にダブルデイ社からハードカヴァーで単行本が刊行され、同年に《海の密室》というタイトルで原作にほとんど基づかない映画になった。

ケインはピーター・ルーリック名義で脚色、脚本、台詞補綴の仕事をハリウッドで得るようになるが、三六年にショーが編集長をやめると、ケインやレイモンド・チャンドラーが《ブラック・マスク》には寄稿しなくなった。三八年には第二次大戦が始まりそうなので、イギリスに住んでいたケインはアメリカに戻って、ハリウッドで脚本の仕事をしたが、そのあとの消息はスペインのマジョルカ島や北アフリカなどの外国を渡り歩いたという噂があるだけで、不確かである。

私生活では、三九年にナイトクラブの煙草売り嬢ミュシェルと結婚するが、四三年に離婚した。そのあと二度か三度結婚して(相手の名前は不明)、息子を二人(ピーターとマイクル)を儲けた。とにかく、ケインの晩年については不明なことが多すぎるのだ。

そして、アイオワ出身のジョージ・C・シムズは一九六六年六月二十三日にカリフォーニア州ノース・ハリウッドの安いアパートメントで癌のためにひっそりと死亡した。六十四歳だった。

しかし、ハードボイルド作家のポール・ケインのほうはまだ生きている。

* *

ケインの簡潔なハードボイルド文体とは対照的に冗長な巻末解説を読んでくださった方々には感謝する。そして、本書自体を最後まで読んでくださった方々にはもっと感謝する。ケインの簡潔な文章を読んだという事実だけで、ほかのハードボイルド小説ファンたちには自慢できるはずだ。まだ読めていないという方々は、五年後、十年後……死ぬまでに読んでくださると幸いである。今すぐ購入していただくほうが得策だろう(半分本気である)。

ありがとう。

(二〇二二年十一月、ミステリー研究家)

[註=ポール・ケインの著作チェックリストを見たい方は、現物の巻末を参照してください。]

これは木村二郎名義で翻訳したポール・ケインの『七つの裏切り』(扶桑社ミステリー、2022年12月刊、税込990円、電子書籍版もあり、「七つの裏切り 電子書籍」で検索)の巻末解説であり、自称研究家の木村仁良が書いている。この巻末解説が1年以上も「ガムシュー・サイト」で再録できなかったのは、初稿のデジタル原稿を保存していたコンピューターが引っ越し中に故障して、ファイルを取りだせなかったので、活字になった最終稿(初稿とはかなり変更)を再入力する気力と時間がなかったということを言い訳にしましょう。これも増刷になるように、皆様方の盛大なご声援をお願いします。(ジロリンタン、2024年5月吉日)

日本版ホームページへ

国際版ホームページへ

どうですか? 読んだばかりのポール・ケインの短編集は? ストーリーが複雑なのに、文章があまりにも簡潔すぎるので、面食らったって? そうだよねえ。

どうですか? 読んだばかりのポール・ケインの短編集は? ストーリーが複雑なのに、文章があまりにも簡潔すぎるので、面食らったって? そうだよねえ。 四六年当時、《ブラック・マスク》編集長をすでにやめていたジョーゼフ・ショーは(息子のミルトンが二〇一九年に発表した伝記 Joseph T. Shaw: The Man Behind Black Mask によれば、発行元と意見が合わず、自分で辞表を出したという)文芸代理店を構えていた。そして、《ブラック・マスク》時代に育てていたケインと一緒に掲載作品から七編を厳選して、セイント・エンタープライジズに売り込んだのだ。

四六年当時、《ブラック・マスク》編集長をすでにやめていたジョーゼフ・ショーは(息子のミルトンが二〇一九年に発表した伝記 Joseph T. Shaw: The Man Behind Black Mask によれば、発行元と意見が合わず、自分で辞表を出したという)文芸代理店を構えていた。そして、《ブラック・マスク》時代に育てていたケインと一緒に掲載作品から七編を厳選して、セイント・エンタープライジズに売り込んだのだ。